2 英文参考

Fùliū KI7[中国针灸学词典]

fùliū[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

K7[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

KI7[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

| 穴位 | 复溜 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Fuliu | ||

| 罗马拼音 | Fuliu | ||

| 美国英译名 | Repeating Stagnant | ||

| 各国代号 | 中国 | KI7 | |

| 日本 | 7 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | R8 | |

| 富耶氏 | R7 | ||

| 德国 | N7 | ||

| 英国 | K7 | ||

| 美国 | Ki7 | ||

复溜为经穴名(Fùliū KI7)[1]。出《针灸甲乙经》。《黄帝内经灵枢·本输》名复留[1]。别名昌阳、伏白、外命[2]。属足少阴肾经[2]。复溜是足少阴肾经五输穴的经穴,五行属金[2][3]。复同“伏”即深伏,溜通流,此穴在内躁上,为“经”穴,经气至此已深伏流行,故名复溜[3]。复溜穴主治肾及本经脉所过部位的疾患:如腰痛,水肿,小便不利,腹部胀满,肠鸣泄泻,大便脓血,盗汗,自汗,伤寒无汗,目昏,嗌干痔血,赤白带下,寒湿脚气,脚踹后廉及足跗上痛,腹胀,肠鸣,泄泻,脚气,腿肿,足痿,热病无汗或汗出不止,腰脊强痛,下肢痿痹,身热无汗,现代又多用复溜穴治疗肾炎,睾丸炎,功能性子宫出血,脊髓炎,下肢瘫痪,尿路感染,小儿麻痹后遗症,腹膜炎,痔疮,腰肌劳损等。

6 穴名解

复同“伏”即深伏,溜通流,此穴在内躁上,为“经”穴,经气至此已深伏流行,故名复溜[4]。

复,通複,通伏,又通澓。重返为复,往来也。溜,有水急流之义。溜,顺逝也。溜,同流,是流通,同留,是留止。水以直流顺适为正。然江有回澜,海有潮汐,岂水之真性哉。但廻波溯流,不离渠道,进退消长,本乎自然。《子午流注说难》曰:“其太溪正经直上之脉,复从内踝稍后,二寸而溜于此,故以为名。”本经之脉,循内踝之后,由照海上太溪。别跟中,由大钟而水泉,以合于照海也。及其合照海之后,循经上腨内,复合其直流之正,故名“复溜”。《针灸大成》谓:“病人脉微细几于不见者,取此穴刺至骨,待脉回乃可出针,亦复溜之意也。按脉微细,乃肾气衰弱之极也。物极则反,本穴犹地雷之复也,故名之以复”,而曰复溜。[4]

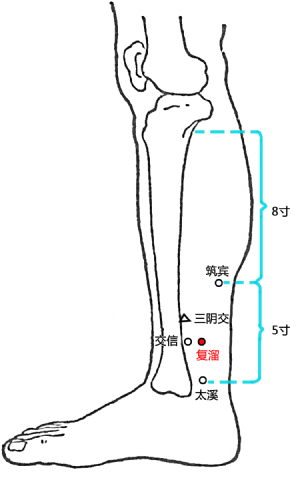

9 复溜穴的定位

标准定位:复溜穴在小腿内侧,太溪直上2寸,跟腱的前方[5]。

复溜穴位于小腿内侧,内踝尖上2寸,跟腱的前缘。正坐或仰卧取穴[5]。

复溜穴位于内踝尖与跟腱水平连线中点直上2寸,当跟腱前缘处[5]。

《医学入门》等定本穴于交信之后,《针灸聚英》等定本穴于交信之前,说法不一,今从前说[5]。

10 复溜穴的取法

复溜穴位于小腿内侧,内踝尖上2寸,跟腱的前缘。正坐或仰卧取穴[5]。

快速取穴:先找到太溪(坐位垂足,由足内踝向后推至与跟腱之间凹陷处即是太溪穴),直上量3横指,跟腱前缘处,按压有酸胀感处即是复溜穴[7]。

11 复溜穴穴位解剖

穴下为皮肤、皮下组织、趾长屈肌、胫骨后肌。深层前方有胫后动、静脉。分布着腓肠内侧皮神经和小腿内侧皮神经,深层为胫神经。皮肤由隐神经的小腿内侧支分布。隐神经是股神经中最长的一支。该神经自股三角内下降,经其尖进入股管。在该管的下端,与膝最上动脉共同穿股收肌腱板,离开该管;继在膝内侧缝匠肌和股薄肌之间,穿深筋膜,伴大隐表脉下降至小腿内侧,至小腿下三分之一处,分为二支:一支继续沿胫骨内侧缘下降至内踝;另一支经内踝的前面,下降至足的内侧缘。隐神经可与腓浅神经的足背内皮神经结合。上述的趾长屈肌和胫骨后肌等由胫神经的肌支支配。

11.1 层次解剖

11.2 穴区神经、血管

12 复溜穴的功效与作用

复溜穴为足少阴肾经之经穴,配五行属金,肾配五行属水,根据五行相生原则,金能生水,复溜为本经之母穴,虚则补其母,故本穴可治疗脾、肾两脏的疾病[9]。

复溜穴配五行属金,金应于肺,肺主表,外合皮毛,开腠理,故取本穴既可发汗,又可止汗,以治疗汗证,对汗证具有双向良性调整作用,配以合谷则疗效更好[9]。

肾经经脉循行于下肢内侧,复溜穴位于小腿的中下段,近于内踝,故取之又可治疗下肢经脉病[9]。

复溜穴为治疗汗证的常用穴。本穴又为保健常用穴,经常艾灸可预防水肿、足跟痛[9]。

复溜穴肾经之郄穴,有培补肾气之功,能通调水道,维护与恢复水液之正常流行。肾为水脏,位在下焦,通调水道,是其本职。澓流为洄流之水,水液必须在全身反复洄流,才能灌溉脏腑,泽润百骸。《金针梅花诗钞》复溜条:“止者能流流者止。”如水肿、癃闭、无汗之类,用之可使之流:遗精、多汗、盗汗之类,用之又可使其不流矣。谓脉行至此,已深伏流行,亦未为不可也。[9]

13 复溜穴主治病证

复溜穴主治肾及本经脉所过部位的疾患:如腰痛,水肿,小便不利,腹部胀满,肠鸣泄泻,大便脓血,盗汗,自汗,伤寒无汗,目昏,嗌干痔血,赤白带下,寒湿脚气,脚踹后廉及足跗上痛,腹胀,肠鸣,泄泻,脚气,腿肿,足痿,热病无汗或汗出不止,腰脊强痛,下肢痿痹,身热无汗,现代又多用复溜穴治疗肾炎,睾丸炎,功能性子宫出血,脊髓炎,下肢瘫痪,尿路感染,小儿麻痹后遗症,腹膜炎,痔疮,腰肌劳损等。

复溜穴主治肾及本经脉所过部位的疾患。如腰痛、水肿、小便不利、腹部胀满、肠鸣泄泻、大便脓血、盗汗、自汗、伤寒无汗、目昏、嗌干痔血、赤白带下、寒湿脚气、脚踹后廉及足跗上痛等[9]。

复溜穴主治腹胀,水肿,肠鸣,泄泻,盗汗,自汗,脚气,腿肿,足痿[9]。

复溜穴主治腹胀,肠鸣,泄泻,水肿;盗汗,热病无汗或汗出不止;腰脊强痛,下肢痿痹[9]。

复溜穴主治泄泻、肠鸣、水肿、腹胀、腿肿、足痿、盗汗、身热无汗、腰脊强痛[9]。

17 文献摘要

《针灸甲乙经》:鼻孔中痛,腹中常鸣,骨寒热无所安,汗出不休,复溜主之。腰痛引脊内廉,复溜主之。风逆四肢肿,复溜主之。

《铜人腧穴针灸图经》:足胫寒,复溜、申脉、厉兑。水肿气胀满,复溜、神阙。

18 复白穴研究进展

18.1 抑制肾脏的水利尿作用

针刺健康人的复溜穴,出现抑制肾脏的水利尿作用,排出量较正常减少[9]。

18.2 加强阑尾蠕动

针刺复溜穴,在X线下观察到对阑尾蠕动有加强作用,能促使阑尾腔内钡剂的排空[9]。

现代研究证明,在胃肠钡餐X线检查下,显示针刺阑尾、复溜、气海穴组可使正常人和阑尾炎患者的阑尾呈现分节蠕动或蜷曲摆动,并促进阑尾内的钡剂排空。

19 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:519.

- ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1250.

- ^ [3] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [4] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [5] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:97.

- ^ [6] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:269-270.

- ^ [7] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.

- ^ [8] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:92-93.

- ^ [9] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:269-270.