2 英文参考

Fūyáng BL59[中国针灸学词典]

3 概述

附阳为经穴别名,即跗阳[1]。见《黄帝内经素问·气穴论》王冰注。

| 穴位 | 跗阳 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Fuyang | ||

| 罗马拼音 | Fuyang | ||

| 美国英译名 | Foot Yang | ||

| 各国代号 | 中国 | BL59 | |

| 日本 | 59 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | V59 | |

| 富耶氏 | |||

| 德国 | B59 | ||

| 英国 | B59 | ||

| 美国 | BI59 | ||

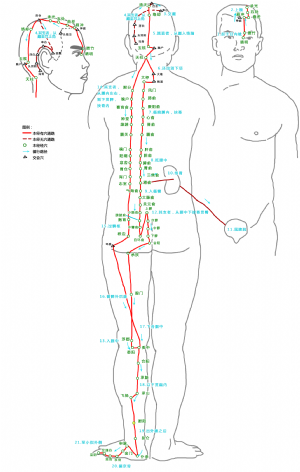

跗阳为经穴名(Fūyáng BL59)[2]。出《针灸甲乙经》。《备急千金要方》作付阳;《黄帝内经素问·气穴论》王冰注作附阳,别名外阳、阳蹻[3]。属足太阳膀胱经[3]。跗阳是阳蹻脉的郄穴[3][4]。跗即足背,阳为阴之对,上为阳,此穴在小腿外侧足背上方,故名跗阳[4]。跗阳穴主治头、腰、膝、踝等疾患:如头重如石,头痛目眩,腰骶髋股后外侧痛,膝胫酸重,霍乱转筋,寒湿脚气,外踝红肿,两足生疮,癫痫,下肢不遂,头痛,头重,腰腿痛,下肢痿痹,外踝肿痛,下肢瘫痪,脚气,现代又多用跗阳穴治疗坐骨神经痛,踝关节及其周围软组织炎,急性腰扭伤,腓肠肌痉挛,面神经麻痹,三叉神经痛等。

6 穴名解

跗即足背,阳为阴之对,上为阳,此穴在小腿外侧足背上方,故名跗阳[4]。

跗,有足背之义。《庄子秋水》:“蹶泥则没足灭跗。”《龙龛手鉴》云:“足上也。”通附,从属、靠近之意。阳,背为阳,上亦为阳。因足太阳之络(飞扬)别走足少阴肾经,阳气将尽,从此阳经已络于阴经,实有附属阳气之意,位于足阳明、足少阳之后,相与附丽而行,故在飞扬络穴之下,设此穴为跗阳。[5]

9 附阳穴的定位

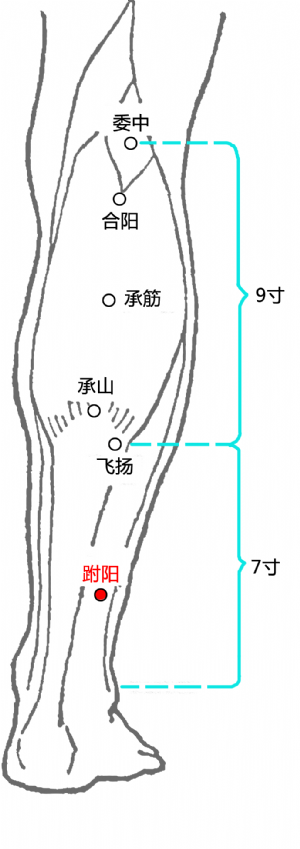

标准定位:跗阳穴在小腿后面,外踝后,昆仑穴直上3寸。阳跷脉郄穴[6]。

跗阳穴位于小腿后区,昆仑( BL60)直上3寸,腓骨与跟腱之间。正坐或侧卧取之[6]。

跗阳穴位于小腿后外侧,外踝尖与跟腱水平连线之中点直上3寸处[6]。

11 附阳穴穴位解剖

跗阳穴下为皮肤、皮下组织、腓骨短肌、(踇)长屈肌。有小隐静脉,深层为腓动脉末支。当腓肠神经分布处。皮肤由腓肠外侧皮神经分布。该神经为腓总神经自腘窝内发出,向下走行于小腿后区外侧,并没途发出分支,分布于小腿外侧的皮肤。腓肠外侧皮神经发交通支,于小腿中、下1/3交界处与腓肠内侧皮神经会合成腓肠神经,伴小隐静脉向下外方行至足背外侧缘。曲张的小隐静脉和皮神经可以反复交叉。

11.1 层次解剖

11.2 穴区神经、血管

12 附阳穴的功效与作用

跗阳穴为阳跷脉之郄穴,阳跷脉主运动,凡运动功能障碍、行走困难、屈伸不利等下肢病均可治疗[9]。

跗阳穴系阳跷脉之郄穴,有舒筋利节之功。以上数穴,俱有关于筋,以其俱近于腨肠也,此肌名曰腨肠,则其既关于踹,又关于肠,其治疗可知有关于筋也。[9]

13 附阳穴主治病证

跗阳穴主治头、腰、膝、踝等疾患:如头重如石,头痛目眩,腰骶髋股后外侧痛,膝胫酸重,霍乱转筋,寒湿脚气,外踝红肿,两足生疮,癫痫,下肢不遂,头痛,头重,腰腿痛,下肢痿痹,外踝肿痛,下肢瘫痪,脚气,现代又多用跗阳穴治疗坐骨神经痛,踝关节及其周围软组织炎,急性腰扭伤,腓肠肌痉挛,面神经麻痹,三叉神经痛等。

跗阳穴主治头、腰、膝、踝等疾患:如头重如石、头痛目眩、腰骶髋股后外侧痛、膝胫酸重、霍乱转筋、寒湿脚气、外踝红肿、两足生疮、癫痫、下肢不遂等[9]。

跗阳穴主治头重,头痛,外踝红肿,脚气,腰腿痛,下肢痿痹等[9]。

16 文献摘要

《针灸甲乙经》:痿厥风头重、頞痛、枢股腨外廉骨痛、瘛疭、痹不仁、振寒、时有热、四肢不举,跗阳主之。

《针灸大成》:主霍乱转筋,腰痛不能久立,坐不能起,髀枢股胻痛,痿厥,风痹不仁,头重䪼痛,时有寒热,四肢不举。

17 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:405.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:668.

- ^ [3] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1715.

- ^ [4] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [5] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [6] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:90.

- ^ [7] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:257.

- ^ [8] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:86.

- ^ [9] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:257.