2 英文参考

technique of filiform needle acupuncture[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

毫针刺法(technique of filiform needle acupuncture)是指以毫针防治疾病的针刺方法[1]。利用毫针刺入或刺激腧穴经络以防治疾病。毫针刺法包括持针法、进针法、行针法、补泻法、留针法、出针法等。

4 治神与守神

神,泛指整个人体生命活动,是人的精神意识思维活动以及脏腑、气血、津液活动外在表现的高度概括。

治神守神是衡量判别医生技术高低优劣的标准,如 《灵枢·九针十二原》说:“粗守形,上守神。”

治神,指医生在针刺过程中精神高度集中,并治理患者精神的过程:

全神贯注——使刺穴准确,进针顺利,手法对证,运针自如,得气明显;观察病人,取得病人信任和 配合。

引导患者——要求患者精神聚会、情绪安定后行针。如《标幽赋》说:“凡刺者,使本神朝而后入。” 调动病人神气,使精神专一,意守病所,促使气感的来临或使之增强。如:“必正其神,欲瞻病人目,制其神,令气易行也。”(《素问·针解》)

守神,指针刺得气后慎守经气的过程。在针刺得气后,医生和患者双方仍应注意力高度集中,心 神凝聚,守气勿失:

5 针刺得气

得气,又称“气至”、“针感”和“感传”,是施行手法时针刺部位产生的感应及其传导。得气是获 得针刺效果的前提。

5.1 得气的表现

得气的感觉来自受术者和施术者两方面。得气感应在受术者和施术者有时并不同步。有时受术者有较强感应而施术者指下却仍感空松无物;有时受术者只有极轻微感应而施术者却感针下沉紧。两者应结合综合判断。

5.1.1 受术者

受术者主观感受,指针刺后出现酸、麻、胀、沉、热、凉、触电样、虫行感、跳跃感,或沿一定方向和部位传导扩散等。少数出现循经肌肤瞤动、震颤,或受刺部位出现循经性皮疹。

上述感应有时单独出现,有时则两种以上感应同时出现。

5.1.2 施术者

主要依据指下的感觉判断得气感,如针下出现沉重、紧涩或针体颤动,或可从外观上观察,如有时可看到针体震颤,针体周围皮肤紧张、凸起或陷下,肌肉跳动,沿经皮肤甚则出现色泽变化、出汗等。

金元窦汉卿《标幽赋》说:“气之至也,若鱼吞钩饵之浮沉;气未至也,似闲处幽堂之深邃。”——得气时,指下感觉沉涩、发紧,好比钓鱼时鱼已吞食钩饵一样;而气未至时,则指下感觉空虚无物,就好比闲处于幽深的殿堂之感。

6 毫针的结构

针根是观察针身刺入穴位深度和提插幅度的外部标志。针根应牢固,无剥蚀损伤,否则易断裂。

针身又称针体,是毫针刺入腧穴相应深度的主要部分,毫针的粗细、长短规格主要指针身而言。优质的针身挺直光滑,坚韧富有弹性,上下匀称,无斑剥、锈痕、曲折。

针尖是接触刺入肌肤的前锋,又称针芒;质优的针尖呈松针形,既不过分尖锐,又圆而不钝。如针尖过于尖锐往往容易卷毛钩曲,捻动针体时会增加病人局部的疼痛。

7 毫针的材料

不锈钢针:在临床上最为常用,具有硬度适中、富有弹性和韧性、能防锈、耐热、防止化学腐蚀等特点。

9 针具的检修

针具在每次使用前后均须进行检查。如针具有损坏,应及时拣出,剔除剥蚀弯折过重及断裂不能修理者,余经修理后一般可再使用。

方法1:一手手指抵住针尖,另一手持针捻转,可以感觉针尖状态。

方法2:用棉球裹住针身下段,另一手将针边转边退,这种方法可以发现针具的光滑程度,若有毛钩,针尖退出时会带有棉絮。

10 针具的保养

针具如护藏不善,容易遭损坏,临床应用时会增加病人痛苦,甚则发生医疗事故。因此针具的维修保养也是实施针灸疗法的一个重要方面。

目标:防止生锈,避免针尖受损和针体弯曲。

方法:针具消毒时,宜用纱布或棉花包裹结扎妥当,以免针尖与器具壁碰撞引起卷毛钝折。针具放在针盘内,针尾抵靠盘壁,针尖部略高,不可震动过大,以防针尖受损。

12 施术消毒

施术者:施术前医生应用肥皂水洗擦双手,再用酒精棉球擦拭后才可持针操作。

施术部位:在施术部位,应用75%酒精棉球从进针的中心点向外扩展绕圈擦拭;或先用2.5%碘酒涂擦,稍干后再用75%酒精脱碘。已消毒后的皮肤应避免再接触污物,以防重新污染。

14 定穴和揣穴

定穴和揣穴是确定腧穴正确位置、利于进针的准备工作,两者相辅相成、不可分割。腧穴的定位正确与否,直接关系到针刺的疗效。

定穴:腧穴的定位简称定穴,又称取穴,是根据处方选穴的要求,确定所选腧穴的位置和相应取穴方法,如体表标志法、骨度法、指寸法、简便取穴法等(参见《经络腧穴学》)。

揣穴:为使定穴准确,以手指在已定穴位处进行按压、捏掐,揣、摸、按、循,找出具有指感的准确位置,称为“揣穴”。一般情况下,当按压的局部酸胀感应比较明显处即是腧穴所在处。

15 针刺方法

毫针刺法包括从进针至出针的针刺技法全过程,具有很高的技术要求和严格的操作规程,医者必须熟练掌握。

毫针刺法主要包括: 持针法、 进针法、 行针手法、 催气法、 守气法、行气法、 针刺补泻、 留针、 出针等。

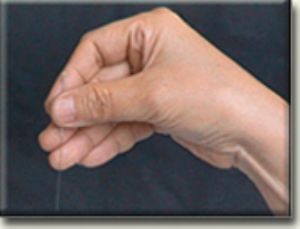

15.1 持针法

持针的方法因针的长短而有所不同。

方法:用拇、食二指指腹捏拿针柄,中指和无名指指端抵住肌肤,针身与拇指呈90。角进针。

方法:拇指与食、中二指指腹相对持针,或以拇、食、中三指挟持捏拿针柄,无名指抵住针身进针。

15.2 进针法

进针是针具刺透皮肤达到穴位的过程,是检验针灸施术基本技能的第一关。

要求:迅速、准确,无痛或少痛。

方法:左右双手密切配合,动作协调,使行针顺利,减轻疼痛,并能调整和加强针感,提高治疗效果。

刺手:持针的右手称刺手,主要作用是掌握毫针,进针时集中臂、腕、指力迅速进针。

押手:按压穴位局部辅助操作的左手称押手,主要作用是固定穴位,使毫针准确刺入穴位,并使长针针身有所依靠,不致摇晃弯曲。

15.3 行针手法

行针,又称运针,是针刺达腧穴后所施行的进退、捻转、提插等操作方法,目的是促进针刺感应,调整针感强弱及传导方向。 行针手法包括基本手法和辅助手法两类。

辅助手法:指辅助基本手法以加强针刺感应的操作手法。包括循法、弹法、刮法、摇法、飞法和震颤法。

15.4 催气法

催气法是在针刺无明显气感时施行手法催促经气速至的方法,主要有搜气法、循按法、弹震法等。

搜气法:将针退至浅层,改变针刺方向再刺;仍不得气,再提针前后左右直刺或斜刺,反复进退搜索。

15.5 守气法

守气法是针下得气后,采用手法守住针下经气以保持感应持久的方法,主要有推弩法、搬垫法等。

推弩法:将针尖抵住有感应部位,推弩针柄,或用拇指向前或向后捻针柄,不使针尖脱离经气感应处,保持1~3min。

15.6 行气法

行气法是针刺得气后,运用特定手法促使针刺感应向患部传导或扩散,以进一步激发经气,推动经气运行的方法,主要有循摄法、逼针法、推气法、按截法等。

循摄法:以押手食、中、无名指平按于腧穴旁,沿经络循行方向上下往来轻柔循摄。

15.7 针刺补泻

针刺补泻是针对疾病虚实而施用手法。《灵枢·经脉》说:“盛则泻之,虚则补之。”

凡是能使机体由虚弱状态恢复正常的手法称“补法”。凡是能使机体由亢盛状态恢复正常的手法称“泻法”。

针刺补泻法由针刺基本手法结合其他方法组合而成。常用补泻法有 徐疾补、泻法, 提插补、泻法, 捻转补、泻法, 呼吸补、泻法, 开阖补、泻法和热补法、凉泻法等 。

15.8 留针

留针是指针刺得气施行手法后,将针留置于穴中一定时间的过程。留针可以加强针刺感应,延长刺激作用,起候气、调气作用。

方法:针下气至后,将针留置穴中,不施手法。一般情况下静留针30min左右。

方法:针刺施行手法后,将针留置穴中,反复间歇运针。一般每间隔10分钟行针一次,三次后出针。

适应症:针后经气不至。留针可以将留针前后多次运针操作的刺激量综合在一起,可以起候气、催气和增强针感的作用。

15.9 出针

16 常见问题

16.1 晕针

16.1.1 现象:

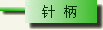

16.1.2 原因:

饥饿、疲劳,大吐泻、大出血后施针;

诊室内空气闷热、过度寒冷等。

16.2 滞针

16.2.1 现象:

进针后或提插、捻转、进退行针过程中,针下感觉沉重紧涩,捻转进退困难,患者有痛感。

16.2.2 原因:

针后移动体位;

16.2.3 处理:

捻针过度者,将针向反方向捻退,并左右轻捻使针松弛,以便退针。

16.2.4 预防:

做好针前解释工作,选好适当体位;

16.3 弯针

16.3.1 现象:

针体弯曲,针柄改变了进针时刺入的方向和角度,行针和提插时涩滞困难,患者觉疼痛扭胀。

16.3.2 原因:

外力碰撞或压迫针柄;

16.3.3 处理:

立即停止行针;

针身轻度弯曲者可顺着针弯曲的方向慢慢退出;针身弯曲角度较大者,则需轻微摇动针身,边摇边顺其弯度缓缓退出;

针身弯曲不止一处,须视针柄扭转倾斜的方向逐渐分段退出,切忌猛力抽拔;

体位移动所致者,须协助患者恢复进针时体位,使局部肌肉放松后依上法退针。

16.3.4 预防:

针刺部位和针柄不得受外物的碰撞和压迫;

手法熟练,指力轻巧均匀。

16.4 断针

16.4.1 现象:

针刺过程中,针身折断,残留于体内的针体或部分露于皮肤之外,或全部没于皮肤之下。

16.4.2 原因:

操作时针身全部刺入穴内,行针时强力提插捻转,或电针时突然加大电流强度,局部肌肉猛烈痉挛;

处理:镇静沉着,嘱保持原有体位,切勿惊慌乱动,以防残段针向肌肉深处隐陷;

如折针断端露出体表,立即用手挤压折针周围的皮肤,使断端暴露更多,用镊子取出;

16.4.3 预防:

针刺时不可将针体全部进入体内,留2~3分(6~9mm)露出皮外以防万一断针时便于取出;

16.5 针后异常感

针后异常感是针刺结束后出现的多种异常感觉。

16.5.1 现象:

重、麻、胀的感觉过强;

原有症状加重;

16.5.2 原因:

原有病情加重者,多因手法与病情违逆;

16.6 刺伤重要脏器

16.6.1 现象:

针刺过程中,患者突感胸痛胸闷,气短,心悸,甚则呼吸困难,紫疳,冷汗,恐惧,血压下降,出现休克。也有少数轻度患者间隔数小时后才逐渐出现呼吸困难等症状。

检查肋间隙变宽,外胀;叩诊肺部过度反响;听诊肺泡呼吸音明显减弱或消失,严重者气管向健侧移位。X线胸部透视可见肺组织压缩现象。

16.6.2 原因:

17 毫针练法

17.1 纸垫练针法

纸垫练针法与棉团练针法一样,是毫针练法的第一步,其目的在于通过在纸垫上的练习,具备一定的指力,掌握手法的基本功。

进针指力练习:一手平执纸垫,一手如执笔式持针,使针尖垂直抵于纸垫上,拇、食、中三指前后交替捻动针柄,来回刺入纸垫内,同时手指向下渐加压力,刺透纸垫,再捻动退针另换一处如前再刺。

目标:练至针身可垂直刺人纸垫,并保持针身不弯、不摇摆、进退深浅自如。

说明:纸垫练针初时可用1.0~1.5寸短毫针,指力加强后可改用2.0~3.0寸毫针练习。还应进行双手行针练习,以适应临床持续运针需要。

17.2 棉团练针法

棉团练针法与纸垫练针法一样,是毫针练法的第一步,其目的在于通过在棉团上的练习,具备一定的指力,掌握手法的基本功。

提插练习:以执毛笔式持针,将针刺入棉团,在原处作上提下插的动作。

目标:深浅适宜,幅度均匀,针身垂直。

17.3 自身练针法

方法:通过纸垫、棉团练针掌握一定指力和手法后,可在自身四肢肌肉较丰厚处试针练习,仔细体会持针手指的感觉和受刺部位的感觉,自己的指力,进针、手法与得气的关系。

18 参考资料

- ^ [1] 中医药学名词审定委员会.中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.