2 英文参考

Jímài LR12[中国针灸学词典]

jímài[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

Liv12[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

LR12[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

| 穴位 | 急脉 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Jimai | ||

| 罗马拼音 | Chimai | ||

| 美国英译名 | Rapid Pulse | ||

| 各国代号 | 中国 | LR12 | |

| 日本 | 12 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | F12 | |

| 富耶氏 | F12 | ||

| 德国 | LE12 | ||

| 英国 | liv12 | ||

| 美国 | Li12 | ||

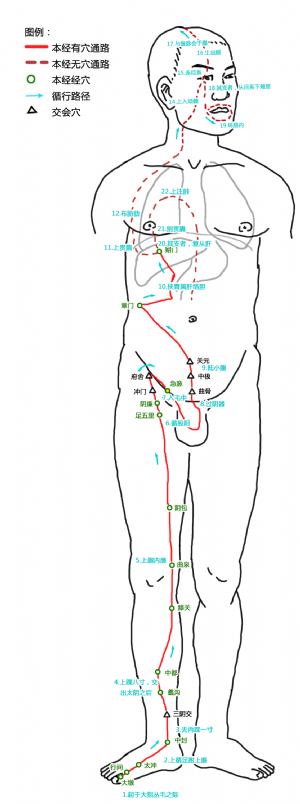

急脉为经穴名(Jímài LR12)[1]。出《黄帝内经素问·气府论》。属足厥阴肝经[1]。急即急促,脉即经脉、动脉,此穴在大腿根部内侧,局部动脉(股动脉)急促应手,故名急脉[1]。急脉穴主治少腹、前阴等疾患:如少腹疼痛,疝气偏坠,茎中痛,阴挺,股内侧痛,疝气,小腹痛,少腹痛,月经不调,阴茎痛,腿痛,睾丸痛,外阴肿痛,现代又用急脉穴治疗睾丸炎,鞘膜积液,子宫下垂,子宫脱垂,睾丸鞘膜积液,阴部肿痛等。

6 穴名解

急即急促,脉即经脉、动脉,此穴在大腿根部内侧,局部动脉(股动脉)急促应手,故名急脉[1]。

急,指拘急、急促,有紧之义,冲动曰急。脉,《黄帝内经灵枢·决气》:“塑遏营气,令无所避,是谓脉。”穴在腹股沟动脉搏动应手处,《黄帝内经素问·气府论》注谓:“肝经有急脉,在阴毛中之上,行小腹下,引阴丸,寒则为疼,其脉甚急。故曰急脉。”能舒前阴及下腹筋脉拘急诸病,故名。[2]

7 所属部位

腹[3]

8 急脉穴的定位

标准定位:急脉穴在耻骨结节的外侧,当气冲外下方腹股沟股动脉搏动处,前正中线旁开2.5寸[4]。

急脉穴位于腹股沟区,横平耻骨联合上缘,前正中线旁开2.5寸,仰卧取穴[4]。

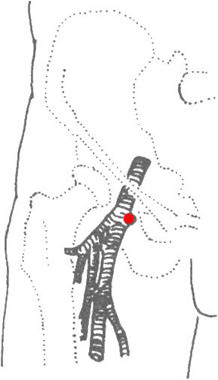

急脉穴在腹部的位置

急脉穴在腹部的位置

10 急脉穴穴位解剖

急脉穴下为皮肤、皮下组织、耻骨肌、短收肌。皮肤由生殖股神经的股支分布。股三角位于大腿前内侧,由缝匠肌、长收肌和腹股沟韧带围成,其三角的前壁为阔筋膜覆盖,后壁由髂腰肌、耻骨肌及长收肌组成。三角内由外向外排列有股神经、股静脉、股动脉及股管,还有血管神经的分支、淋巴结和结缔组织。股动脉的体表投影标志是:当屈髋并稍外展外旋大腿时,由髂前上棘至耻骨联合连线的中点,至股骨内收肌结节,作一连线,该线的上三分之二即是。股深动脉在腹股沟韧速写上方起于股动脉后壁。

10.1 层次解剖

10.2 穴区神经、血管

浅层有股神经前皮支、髂腹股沟神经和腹壁浅静脉分布;深层有股神经肌支、闭孔神经肌支和阴部外动脉、闭孔动脉分布;下内侧有闭孔神经干经过,下外侧有股动、静脉干经过.

12 急脉穴主治病证

急脉穴主治少腹、前阴等疾患:如少腹疼痛,疝气偏坠,茎中痛,阴挺,股内侧痛,疝气,小腹痛,少腹痛,月经不调,阴茎痛,腿痛,睾丸痛,外阴肿痛,现代又用急脉穴治疗睾丸炎,鞘膜积液,子宫下垂,子宫脱垂,睾丸鞘膜积液,阴部肿痛等。

急脉穴主治少腹、前阴等疾患:如少腹疼痛,疝气偏坠、茎中痛、阴挺、股内侧痛等[8]。

13 刺灸法

13.1 刺法

避开动脉[8][8][8],直刺0.5~0.8寸[8][8][8],局部有酸胀感[8],或扩散至外阴部[8]。

急脉乃厥阴之大络,为睾丸之系带,治癫疝可灸之,不可刺[8]。

13.2 灸法

16 文献摘要

《黄帝内经素问·气府论》王冰注:按之隐指坚然,甚按则痛引上下也,其左者中寒,则上引少腹,下引阴丸,善为痛,为少腹急中寒,此两脉皆厥阴之大络通行其中,故日厥阴急脉,即睾之系也,可灸而不可刺,病疝,少腹痛,即可灸。

17 急脉穴研究进展

17.1 治疗肠痉挛

令患者仰卧,伸直下肢,术者用大拇指指腹压在急脉穴上,单侧痛取患侧,整个下腹痛可两穴同用。逐渐用力,至穴内似搏动非搏动时为适宜,约10 s,即放松,再压再放松,每次放松时,患者感到有股热气向下放散至膝部或足部。治疗25例,1次即效,且不超过5 min,疼痛即消失。[9]

18 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:536.

- ^ [2] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [3] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:123.

- ^ [4] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [5] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1300.

- ^ [6] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:345.

- ^ [7] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.

- ^ [8] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:121.

- ^ [9] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:345.