5 概述

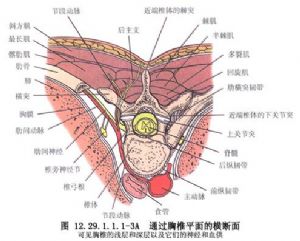

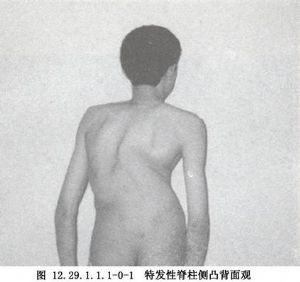

Harrington器械矯形和融合術用於特發性脊柱側彎的手術治療。 脊柱側彎(scoliosis)是最常見的脊柱畸形之一,是指脊柱的一個或數個節段在冠狀面上偏離中線向側方彎曲,形成帶有弧度的脊柱畸形,以側彎10°爲診斷標準,通常伴有脊柱的旋轉和矢狀面上生理性前凸和後凸的增加或減少。Lonstein等在美國明尼蘇達州普查12~14歲兒童147萬餘人,發現有脊柱側彎者佔1.1%,中國北京協和醫院調查北京地區8~14歲學齡兒童,脊柱側彎發生率爲1.06%,中國廣州孫逸仙紀念醫院對廣東部分城鄉地區7~19歲在校學生進行普查,發現脊柱側彎發病率爲0.75%(圖12.29.1.1.1-0-1~12.29.1.1.1-0-3)。脊柱側彎是一個臨牀診斷而不是一個病因診斷,可由許多疾病所引起,根據其病因可分爲兩大類別。第一類爲發病機制尚未明確的脊柱側彎,也稱爲特發性脊柱側彎,初次發病年齡大多在10~13歲,診斷依靠病史、症狀、體徵和必要的影像學檢查。目前研究認爲特發性脊柱側彎可能與下列因素有關:①遺傳因素;②激素影響;③生長發育不對稱;④結締組織發育異常;⑤神經-平衡系統功能障礙;⑥神經內分泌系統異常;⑦其他,如高齡母親後代和銅代謝異常等。第二類爲已知病因的脊柱側彎,主要有先天性脊柱側彎和神經肌肉型脊柱側彎等。先天性脊柱側彎是由於椎體畸形引起的脊柱縱向生長不平衡產生的脊柱側向彎曲。胚胎期脊柱發育的關鍵時期是妊娠第5~6周,這是脊柱分節的時間,脊柱畸形發生於妊娠的前6周。只有在脊柱放射線片上觀察到某種異常,才能做出先天性脊柱側彎的診斷。神經肌肉型脊柱側彎是一組病症,特點是大腦、脊髓、周圍神經、神經肌肉接頭處或肌肉喪失了正常功能。一般認爲,脊柱柔軟且發育很快的幼年病兒喪失肌肉的力量或對隨意肌的控制,或喪失感覺功能如本體感覺都是出現這類側彎的因素。多數神經肌肉型脊柱側彎是較長的“C”形側彎,累及骶骨,並且常見骨盆傾斜,即使很小的神經肌肉型脊柱側彎在骨骼成熟後還持續發展,很多神經肌肉型脊柱側彎畸形需要手術治療。

對於特發性側彎者,可通過棘突位置的側向移位或根據椎弓根的偏移來判斷並測量椎體的旋轉程度。King根據胸椎側彎累及的脊柱範圍和遠端代償彎的功能結構狀態把具有結構性側彎特徵的胸椎脊柱側彎分爲如下類型:①King Ⅰ型,胸彎和腰彎均超越中線,呈“S”形,胸彎的柔軟性大於腰彎;②King Ⅱ型,胸彎和腰彎均超越中線,呈“S”形,胸彎的Cobb角和旋轉均大於腰彎,腰彎的柔軟性大於胸彎,穩定椎常爲T12或T11或L1;③King Ⅲ型,胸彎所伴隨的腰彎不超越中線,且腰彎呈非結構性,站立位上一般無旋轉;④King Ⅳ型,爲一累及較多脊椎的長胸彎,頂椎通常在T10,L4傾斜進入該長胸彎內,外觀畸形明顯,但L5仍位於骶骨中央;⑤King Ⅴ型,上下胸彎均呈結構性,T1向上胸彎的凹側傾斜,T6常爲兩彎的交界椎。該分類系統主要用於指導矯形手術時的融合水平的選擇(圖12.29.1.1.1-0-4~12.29.1.1.1-0-8)。

脊柱側彎的病理改變主要表現脊柱側向彎曲,首先出現的某一特定部位彎曲稱爲原發側彎,在其上、下出現相反方向的彎曲爲代償性側彎。每一彎曲內的椎間隙,凹側明顯變窄,而凸側有所增寬,其中最凸處即凸側椎間隙最寬處爲該彎曲的頂點。隨着病變發展,通常合併有脊柱旋轉畸形,同時椎體、椎板和椎弓根的發育在凹側受到影響。脊柱兩旁的軟組織也將發生改變,表現爲凹側的軟組織呈攣縮並增厚,而凸側則被拉長,從而加重椎體畸形。由於胸椎是胸廓組成的部分,因此胸段和胸腰段脊柱側彎,胸廓和肋骨也發生相應變形,凸側肋骨角增大使後胸壁呈“剃刀背”畸形,凹側肋骨呈水平位使同側胸壁向前凸出。由於上述改變,胸腔容量變小,腔內臟器受壓抑或變位,因而心肺功能受到一定影響,嚴重情況甚至使脊髓受壓,造成脊髓損傷。

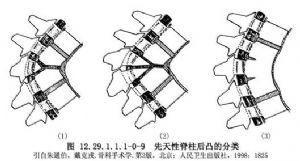

脊柱胸段後凸超過50°就是異常。如果脊柱前柱不能耐受壓力,引起前柱短縮,就會產生後凸畸形。脊柱後柱斷裂,不能抵抗張力也會導致後柱相對伸長。異常的脊柱後凸可以通過手術縮短後柱或延長前柱矯正,或既縮短後柱又延長前柱來矯正。先天性脊柱後凸可分爲3種類型(圖12.29.1.1.1-0-9),即先天性椎體形成障礙(Ⅰ型),先天性椎體分節障礙(Ⅱ型)和混合性(Ⅲ型)。

9 術前準備

1.攝脊柱全長正側位X線片及懸吊位全脊柱正位片 根據X線片測量側彎及椎體旋轉程度,並與懸吊位相比較,測出自然矯正率,以便了解手術矯正最大限量。對於先天性畸形,尤其疑有脊髓縱裂者應先行脊髓造影,有條件者可做CT掃描或MRI檢查。如證實確有此症先行椎管內骨性中隔切除術。

2.電生理學檢查 有條件者可做棘旁肌及下肢肌電圖檢查或脊髓誘發電位檢查。以便了解是否有脊髓神經受損,並作爲術中脊髓監測的對照資料。

3.肺功能測定 瞭解肺功能受影響程度,如肺活量在60%以下,由於脊柱手術後常使原有肺功能下降15%~20%,將會導致明顯缺氧。因此,手術前必須進行肺功能訓練,讓病人向球囊中進行深呼氣訓練,每天進行4~5次,每次10min,連續進行2周將會使肺活量明顯改善。

4.血生化檢查 血CPK正常值爲2~130U/L,如明顯增高,尤其在1000U/L以上者麻醉中極易發生惡性高熱,查血鉀、鈉、氯及肝腎功能、血氣分析等,能對全身基本情況進行全面瞭解。

5.脊柱牽引 手術前牽引2周,使椎旁肌肉、韌帶及小關節囊鬆弛,使術中畸形達到最大限度允許量的矯正。另外對於先天性側彎或疑有椎管內病變者經牽引後可瞭解是否有神經症狀出現或加重,對術中的矯正率做到心中有數。

6.牀上大小便訓練 入院後病人在牀上訓練臥位大小便,可預防術後因不習慣而導致尿瀦留及便祕,同時可以使病人學會術後正確的軸向翻身方法。

7.抗生素的應用 手術前24h肌內注射或靜脈給予足量廣譜抗生素,可使術中保持血中有效抗生素濃度,對防止術後感染起到積極的作用。

8.皮膚準備 因病人的背部凸凹不平,要熟練地掌握備皮方法。不可剃破皮膚,對有毛囊炎者局部塗以2.5%碘酊,嚴重者可配合理療,待毛囊炎全部消退後方可手術。

9.術前定位 常規消毒皮膚後,在預定的切口中心棘突側面插進注射針頭,經拍X線片證實椎體部位,然後注入1%亞甲藍液0.5ml。待翌日手術時,即可準確顯露椎板範圍。如術中發現亞甲藍液已被吸收(沒有將亞甲藍液注入骨膜組織),最好術中攝片進一步定位。

10.備血800~1000ml。

11 手術步驟

11.1 1.切口

用亞甲藍在超過預定要顯露的脊柱原發曲線的上、下端各2個椎體畫一縱行切口線。

11.2 2.顯露椎板

沿切口方向切開皮膚、皮下組織,對小血管出血用電灼止血。自切口下端向上端顯露棘突,切開棘上韌帶,向兩側剝離。用骨膜剝離器緊貼棘突及椎板,自骨膜下將胸段椎旁肌推到凹側橫突尖,在腰椎則顯露到關節突外方即可。在肌肉與椎板間填入紗布起到暫時壓迫止血作用。用同法顯露凸側,直到橫突基底部。用自動牽鉤分別將脊椎凹凸側椎旁肌牽開以擴大顯露範圍(圖12.29.1.1.1-5)。

然後用咬骨鉗和刮匙清除所有融合區的軟組織。用刮匙刃面朝上,自外向內、從上而下地清除兩側椎板軟組織。在清除椎間關節表面軟組織時刮匙的刃面向上,自外向內進行刮除(圖12.29.1.1.1-6)。

11.3 3.安放Harrington鉤

上鉤一般置於胸椎下關節突,下鉤置於腰椎椎板上緣,其上、下鉤所在椎體必須是不受主彎影響的正常椎體。先用窄骨刀將放鉤處下關節突的下部鑿除,切骨線應爲外側低內側高,防止上鉤內移滑入椎管。顯露上關節突的軟骨面後,將銳緣的上鉤置入關節突間隙,千萬不能放在椎板下。先將鉤的前端向上方放平,然後輕輕錘入,檢查位置是否合適,能否承受壓力,再換用鈍圓鉤,置入關節間隙內(圖12.29.1.1.1-7)。

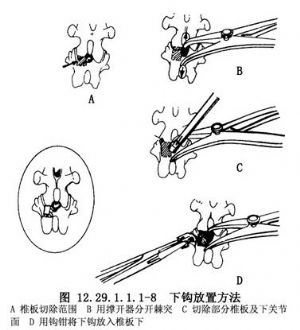

上鉤安置完畢後暫時用紗布壓迫上端切口止血。然後進行安置下鉤的操作,用窄而銳的骨刀從椎板上緣剝去黃韌帶,直到看清藍色的硬脊膜,然後颳去椎板上緣骨質,注意椎板外側緣保留2~3mm,防止下鉤向外移位。如椎間隙較窄,無法放置下鉤,可將其相鄰的上位椎板的下緣做部分切除,將下鉤置入,固定於椎板上緣(圖12.29.1.1.1-8)。

11.4 4.融合關節面

可採用Moe關節面融合法。在胸椎區域,從橫突表面掀起兩片骨,填在橫突間區。然後切除上、下關節面的軟骨,自關節間隙插入小骨片,骨片可取自橫突、棘突或髂骨(圖12.29.1.1.1-9)。

在腰椎區域,用小骨刀切除關節面,刮除軟骨,填塞松質骨。然後自橫突及椎板翻轉骨組織填入橫突間隙及椎板間隙。

11.5 5.放置Harrington支撐棒

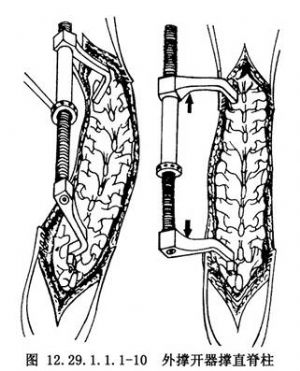

在放入支撐棒之前,先將外撐開器兩端分別放入上、下鉤內,逐步旋緊支撐棒螺紋,助手壓迫脊柱凸側,術者緩慢延伸撐開器,一直到脊柱側彎矯正滿意爲止。此時應注意支撐棒的變化,如支撐棒已輕度弓起,必須停止撐開,以免發生骨折(圖12.29.1.1.1-10)。

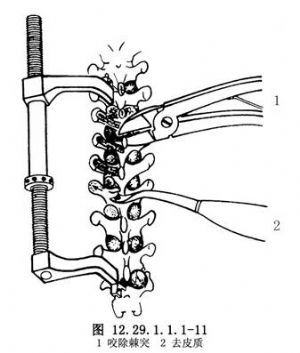

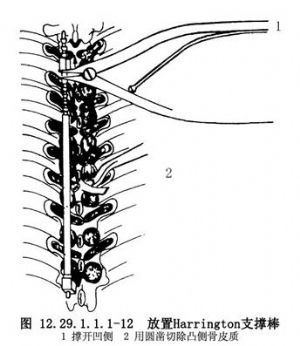

繼而取下支撐器,置入Harrington支撐棒。如果不打算安放壓縮棒則用圓鑿切除凸側椎板骨皮質,並對融合區內的棘突做截骨(圖12.29.1.1.1-11,12.29.1.1.1-12)。

然後進行喚醒試驗,在麻醉醫師配合下,當病人清醒後,令其做足趾伸屈活動,以觀察脊髓有無損傷。有條件時可應用脊髓誘發電位儀監測脊髓功能。如果需要安裝壓縮棒,則喚醒試驗在放置壓縮棒完畢後進行。

11.6 6.凸側放置壓縮棒

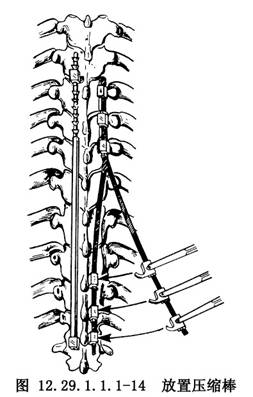

對於合併有後突畸形的脊柱側彎,在凸側頂角椎體上、下各三個椎體處安放壓縮鉤。在T12以上的椎體處切開肋骨橫突韌帶,將壓縮鉤插入肋骨頸與橫突之間。若下鉤正好在腰椎上,必須將下鉤放在椎板下緣(圖12.29.1.1.1-13)。

然後上壓縮棒,在3個上鉤的每個鉤的上、下方各上一個螺帽,用板頭收緊,在3個下鉤的下方各放一個螺帽,將螺帽上緊,然後擰緊壓縮棒,使胸椎產生前凸,從而減輕後凸畸形(圖12.29.1.1.1-14)。

如果不擬矯正後凸畸形,則必須將Harrington支撐棒在手術檯上按後凸的彎度進行彎棒,以適應殘留的後凸畸形,否則術後易發生Harrington棒斷裂。

11.7 7.脊柱後融合

喚醒試驗完成後,取自體髂骨切成細條骨片或利用切除的肋骨進行植骨,尤其在胸椎橫突之間,腰椎小關節面內外,胸腰椎交界處以及曲線凹側,均須植入較多的松質骨,以防止假關節形成。在上、下鉤處也要多放置一些植骨塊,以增加術後雙鉤的穩定性。

11.8 8.關閉切口

12 術中注意要點

1.上、下鉤位置的確定 Harrington介紹2個原則:①原發性胸段和胸腰段側彎,上鉤置於曲線上位中立椎體的上一椎體,下鉤放在曲線下位中立椎體的下兩個椎體;②如有兩個原發性主彎,則用一根Harrington棒跨越兩個曲線,形狀如“S”。

2.上鉤一定要放在凹側上下關節突軟骨面之間,不要把上鉤插入椎板骨質內,以防安放支撐棒後引起椎板骨折。如脊柱側彎很嚴重,上段脊柱幾乎呈水平位,在這種情況下,把上鉤放入關節突中間,則容易損傷脊髓,所以必須把上鉤放在肋骨橫突上。放下鉤時,在切除黃韌帶及椎板上緣向外擴大時,應避免損傷神經根。

3.對合並有後凸畸形的病人,在安放凸側加壓棒之前,應將撐開棒適當彎曲,以適應後凸角度,這樣可以防止術後斷棒或脫鉤等併發症。安放支撐棒時,要一節一節地撐開,術者最好用一隻手進行操作,因爲用兩隻手撐開容易用力過大。當阻力過大時就不能勉強撐開,以防骨折。

4.脊柱後融合一定要有足夠的植骨量,融合區要去除骨皮質,融合範圍的關節面要切除,植骨片主要置於凹側,骨片排列整齊緊密,以便術後植骨牢固融合。

13 術後處理

Harrington器械矯形和融合術術後做如下處理:

1.脊髓功能的觀察 由於術中牽伸脊髓可能引起脊髓水腫、血運障礙,甚至出現硬脊膜外血腫而壓迫脊髓。所以除術中脊髓監測、喚醒試驗外,術後72h要密切觀察雙下肢及足趾的活動及痛觸覺改變。

2.減輕脊髓水腫及改善脊髓微循環 可應用地塞米松2.5~5mg,靜脈滴入,1/d,連用3d。

3.應用有效抗生素防止感染 可依據病人的情況,選擇廣譜抗生素,連用5~7d。

4.保持呼吸道通暢 由於術後傷口疼痛,呼吸道分泌物排出不暢,故應常規霧化吸入3/d,同時鼓勵並幫助病人咳痰。

5.胃腸道反應的觀察 由於手術麻醉及術中矯形牽拉胃腸道,術後常有噁心、嘔吐。所以術後應禁食2~3d。若有腹脹嚴重,嘔吐頻繁、肛門不排氣等腸道症狀,應高度警惕術後併發腸梗阻的可能,可採用持續胃腸減壓並密切觀察病情變化。

6.定時翻身 術後以仰臥爲主,以壓迫傷口減少滲血。但必須每4h軸向45°翻身一次,嚴禁軀幹扭曲,以免損傷脊髓或脫鉤。

7.術後牀上功能鍛鍊 術後臥牀,直到脊柱後融合牢固。此期間須行雙下肢伸屈及直腿抬高活動,鍛鍊股四頭肌及腹肌,減少因臥牀引起的併發症,併爲離牀活動做好準備。

8.X線片檢查 術後1周左右拍片複查,瞭解手術範圍及術中矯形情況,上、下鉤的位置。

9.術後2周拆線 拆線不能過早,以防傷口裂開。

10.支具固定 術後6個月配帶脊柱矯形支具,逐步下地活動,也可用貼身石膏背心固定。每3個月複查一次X線片,若融合不牢固,則繼續支具或石膏固定,直到融合牢固爲止。

14 併發症

14.1 1.脊髓神經損傷

上鉤安放位置不當,如上鉤靠向內側時會壓迫脊髓或側彎嚴重,其上段脊柱呈水平位,沒有把上鉤放在肋骨橫突上,而是放在關節突中間,也容易造成脊髓損傷。另外,安放撐開棒時用力過大,超過術前估計矯正度數,容易使脊髓產生牽拉性損傷。術中行脊髓監測或喚醒試驗是確定有無脊髓損傷的必不可少的重要措施。當發現有任何脊髓損傷跡象時,應馬上停止撐開,並恢復到原來側彎程度。對於先天性脊柱畸形者,剝離椎旁肌時更要仔細操作,防止骨膜起子誤入椎管,造成脊髓或馬尾神經損傷。對疑有脊髓縱裂的病人,術前必須行脊髓造影或CT、MRI檢查,如有此畸形則應先行處理後再行脊柱側彎矯正。

14.2 2.脫鉤

多發生在上鉤,而下鉤很少脫出。其原因多爲術後過早下地,加上缺乏有效的外固定,致使鉤子旋轉脫出。有的因合併有較嚴重的後凸畸形,術中凸側未採用加壓棒,又沒有將支撐棒彎曲,造成關節突及椎板的骨折,致使上鉤變位脫出;局部植骨又不充分或植骨癒合不佳,也容易發生脫鉤。如脫鉤發生在術後2年內,應積極探查,更換內固定及再次植骨。如脫鉤發生在術後2年後,則先採取支具固定,側彎未繼續發展時,可暫不手術,待骨骼發育成熟後再取出Harrington棒。

14.3 3.折棒和假關節形成

爲本手術最常見併發症,據Harrington本人報道,本併發症的發生率約佔15%。常發生在術後18~36個月。據文獻報道,其原因多有脊柱後融合欠佳或脊柱側彎合併明顯的後凸畸形,術後過早下地活動或彎腰活動,使脊柱植骨融合區形成假關節。這種情況下,支撐棒所承受的旋轉應力增加,長此下去就易產生支撐棒疲勞性斷裂,一般多發生在圓棒和棘齒交界處。當發生折棒後,局部常有疼痛,並可捫及棒的斷端,脊柱畸形逐漸加重。當發生斷棒後,應及時更換內固定和再次行脊柱後融合。