6 概述

Koop枕頸融合術用於齒狀突畸形的手術/治療。 齒狀突畸形是一種少見的先天性畸形,包括齒狀突發育不良、齒狀突末端小骨、齒狀突分離及齒狀突缺如。齒狀突畸形因局部僅有韌帶組織固定於寰樞關節,使局部很不穩定,容易因外傷導致脫位而引起脊髓損傷。臨牀上可無症狀,但當受到輕微外傷時就可出現延髓或上段頸髓受壓症狀。文獻報道多爲青少年受累,表現爲肌力減弱、共濟失調、枕下部及頸部疼痛、斜頸、項肌緊張、活動受限等。有的可呈進行性四肢麻木,嚴重者出現四肢癱瘓而死亡。治療上多主張積極手術。對無意中查體發現齒狀突前後不穩定的距離小於5mm者,是否採取預防性增加穩定性的手術尚有爭議,因爲術後限制病兒的頸部活動難以使病兒及家長所接受。應將手術治療與非手術治療的利弊交代清楚,然後再做出是否進行預防性融合術的決定。對於頸部有疼痛者可先行頸託固定,未見改善者則行寰樞椎融合術。對於頸椎不穩定而產生神經根症狀者,可行枕頸融合術。對於頸髓受壓者則行寰椎後弓或樞椎椎板切除,擴大枕骨大孔,切除纖維帶,以達到解除對小腦、延髓及上段頸髓的壓迫,然後行枕頸融合術。

當齒狀突畸形合併有C1後弓缺如時,不能進行寰樞椎融合術,其融合範圍應延伸到枕骨。寰枕融合術方法較多,Robinson和Southwick的方法是將每根鋼絲穿過C1和C2椎板下方,其危險性較大。近年來Wertheim等學者採用一種改良的枕頸後融合術,通過牙鑽在枕外隆凸的外板上形成骨孔,鋼絲僅穿過顱骨外板,因顱骨比較厚,允許將鋼絲僅穿過顱骨外板,損傷上矢狀竇的危險性明顯減小。Koop等人介紹一種不須內固定的兒童枕頸關節固定術,脊椎骨被去除皮質骨後,自體皮質-松質骨的髂骨置於將要融合的部位。對有椎弓缺損的兒童,將枕骨骨膜片反折到骨缺損上,爲移植骨提供一層有成骨作用的組織。術後用HALO石膏固定。近年來也有采用“U”形棒和節段鋼絲固定的枕頸融合術,本手術具有早期獲得枕頸關節穩定的優點。此方法允許病兒術後帶頸託活動,可避免使用HALO制動。

7 適應症

Koop枕頸融合術適用於:

2.齒狀突不穩定,向前或向後移位超過5mm。

3.齒狀突不穩定持續性加重。

4.頸部因寰樞椎不穩定導致持續性不適感,經保守治療無緩解。

5.寰椎後弓不完整,不適合寰樞椎後融合術者。

9 術前準備

1.頸部側位及開口正位X線片,顯示齒狀突畸形,CT檢查顯示齒狀突畸形類型。

2.MRI檢查瞭解頸髓及神經根受壓情況,進一步除外脊髓空洞症、頸髓或小腦腫瘤。

11 手術步驟

11.1 1.切口與顯露

11.2 2.融合

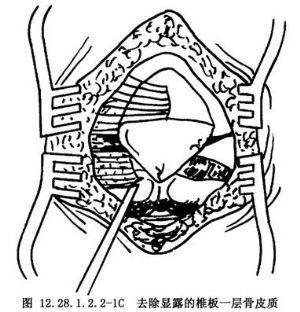

將已顯露的椎板去除一層皮質骨,然後將含皮質松質骨的自體髂骨置於已去除一層骨皮質的椎板表面,注意只顯露需要融合的椎板。對於脊椎後部結構有缺損的病兒,不能暴露硬脊膜。在枕骨水平,從骨膜上分離項部軟組織並牽向兩側(圖12.28.1.2.2-1A)。然後剝離枕骨骨膜,並做一底邊附着於枕骨大孔邊緣的三角形骨膜瓣,將骨膜瓣向尾端翻轉以覆蓋椎板的缺損區並縫合固定(圖12.28.1.2.2-1B)。用氣動骨鑽將枕骨及其餘顯露的椎板去除一層皮質骨(圖12.28.1.2.2-1C),把含皮質-松質骨的自體髂骨條覆蓋在其上方(圖12.28.1.2.2-1D)。