5 概述

鑽孔和穿針固定術指一部分關節軟骨下骨質發生缺血性壞死,覆蓋其上的關節軟骨產生退行性變,進一步發展則壞死的骨和軟骨逐漸與鄰近的骨和軟骨分離,形成碎片,脫落爲遊離體。本病最常見於膝關節,其次爲肘、踝、肩、髖關節。

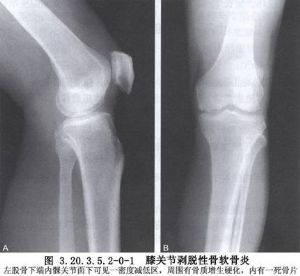

在膝關節,病變常見於股骨內髁關節面後十字韌帶附着處的周圍,其次爲股骨外髁和髕骨關節面(圖3.20.3.5.2-0-1)。

兒童的剝脫性骨軟骨炎或當遊離體尚未形成之前,一般適應非手術治療。覆蓋於缺血壞死區上的軟骨,可以維持缺血壞死骨於原位,並保持其完整,經過爬行替代過程而復活。一般需時3~7個月。非手術治療的主要措施爲,長石膏固定患肢於膝關節屈曲30°位,可扶拐下地行走,但患肢不能負重。對於病程較長,非手術治療效果不明顯,且確認已有遊離體形成者,應行遊離體摘除及關節清理術。當由X線片證實有大片骨軟骨壞死區位於關節負重面,關節軟骨面仍保持完好無折裂時,應從股骨髁側面開窗做鑽孔術。若上述大片負重區的壞死軟骨病變已分離,僅由纖維組織連接,則應做鑽孔和內固定術。

手術相關解剖見下圖(圖3.20.3.5.2-1~3.20.3.5.2-3)。

8 手術步驟

8.1 1.切口及顯露

選用膝關節前內側長8~10cm弧形切口,暴露關節。在顯露時應注意保護隱神經的髕下支。偶有個別遊離體粘着於膝關節的後部,需在膝關節後側做另一補充切口。當關節有較重的滑膜炎時,切開關節滑膜即可見有淡黃色關節液流出。

8.2 2.病變處理

若骨軟骨炎病變區,只見局部軟骨隆起而其軟骨邊緣未見折斷時,應將切口向內上方擴大2.5cm。切開關節囊後,向內側牽開股內側肌,顯露關節面近端股骨內髁內側的非關節面區。在關節軟骨近端髁部側方骨質開一6cm正方形骨窗。取出方形松質骨並保存之。經骨窗插入一精細圓鑿或小手鑽,反覆向病變的硬化骨區穿通,但注意不要損壞覆蓋其上的關節軟骨。這種硬化骨的硬度將使尋找骨軟骨炎病變區變得容易。若該處軟骨已出現凹陷,可自股骨髁部切取松質骨,填塞至缺陷處,以使該處軟骨恢復正常外形。將取下之方形松質骨置回原處。也可經病變軟骨面直接鑽孔至股骨髁松質骨。

若負重區病變軟骨已掀起分離,只由少量周圍纖維帶樣組織相連時,應考慮做鑽孔和內固定。病變直徑必須>2.5cm並位於負重面,切口及顯露同前。必要時,可行絞鏈式掀起骨-軟骨碎片,自病竈處清除全部纖維組織。在直視下,向病竈內的緻密硬化骨從各個不同方向鑽孔。如掀起的骨-軟骨片仍有部分纖維組織附着,可藉助一手工操作的小圓鑿或電鑽鑽孔。如碎片已遊離或附着很少,可從關節取出。用一小電鑽鑽孔,以免碎片折斷。鑽孔只鑽通軟骨下骨而不鑽通軟骨。然後將該碎片放回病竈區。如局部已有塌陷,可置入一些松質骨作植骨,以消除塌陷恢復正常外形。然後通過關節軟骨,軟骨下骨及股骨髁部穿1~2枚克氏針做內固定。針的末端正好進入關節軟骨面下,以免妨礙關節功能。Smillie主張應用一長克氏針固定,將針從股骨幹內側逆行穿出,並留在組織中,以便當病變癒合後可通過一小的軟組織切口將針拔除。