4 別名

膀胱腫瘤局部切除及電烙術;膀胱局部切除及電灼術;膀胱腫瘤局部切除術及電灼術;local resection and electric coagulation of bladder tumor

7 概述

膀胱腫瘤是泌尿男生殖系統最常見的腫瘤,約佔60%以上,其中絕大多數爲上皮性腫瘤,約佔95%以上。膀胱上皮性腫瘤中以移行細胞腫瘤最爲常見,約佔80%以上,鱗狀細胞癌佔3%~6.7%,腺癌佔0.5%~2.6%。膀胱移行細胞腫瘤中多數爲移行細胞癌少數爲良性乳頭狀瘤,但易復發,並可癌變。

膀胱移行細胞癌在病理上根據其分化程度分爲4級(G1~G4),根據其浸潤深度分爲4期。T1期(A期)爲腫瘤範圍僅限於粘膜(Ta)及粘膜下層。T2期(B期)爲腫瘤侵及肌層,其中侵及淺肌層者爲B1期,侵及深肌層者爲B2期。T3期(C期)爲腫瘤侵及膀胱壁全層。T4期(D期)爲腫瘤已有轉移,僅轉移至周圍臟器或盆腔淋巴結者爲D1期,有遠處轉移者爲D2期。膀胱移行細胞癌多數爲淺表性乳頭狀癌(Ta~T1及G1~G2),約佔80%,其中有18%~33%以後可浸潤至肌層。

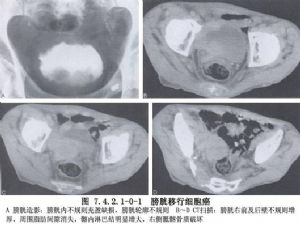

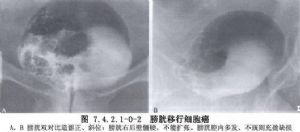

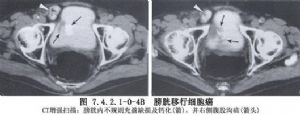

膀胱腫瘤的主要症狀爲間歇性、無痛性、全程肉眼血尿、亦可出現終末血尿,有的出現膀胱刺激症狀,如尿頻、尿急及尿痛等。膀胱鏡檢查及活體組織檢查是最常用的、重要而可靠的診斷方法。它不僅可確診膀胱腫瘤,而且可確定其病理組織類型及分級情況。雙手合診可初步、粗略地推測膀胱腫瘤的大小及浸潤程度。B型超聲檢查能探及直徑1cm以上的膀胱腫瘤。膀胱腔內B型超聲檢查可提示腫瘤的浸潤深度。尿細胞學及流式細胞儀檢查有助於膀胱腫瘤的診斷及預後的評估。CT掃描除能診斷膀胱佔位病變外,尚可提示腫瘤的浸潤範圍及有無盆腔淋巴結轉移(圖7.4.2.1-0-1~7.4.2.1-0-5)。

膀胱腫瘤的治療方法很多,但仍以手術治療爲主,配合放療、化療、免疫治療及激光治療等。選擇治療方案的主要依據爲:①腫瘤的分期;②腫瘤的分級;③腫瘤的病理類型;④腫瘤的部位、大小、數目及形態;⑤膀胱癌細胞DNA倍體測定;⑥病人的年齡及全身健康狀況。治療前膀胱癌分期及分級的估計主要根據膀胱鏡檢查時觀察癌腫的形態及基底情況並做活檢、雙手合診、膀胱腔內B型超聲檢查、流式細胞儀檢測及CT掃描等。

12 手術步驟

2.暴露膀胱 切開皮膚,用電刀切開皮下組織,電凝止血後以紗布巾保護皮膚。切開腹直肌前鞘,分離腹直肌及錐狀肌。橫切膀胱前腹橫筋膜。由導尿管注入生理鹽水300ml,使膀胱充盈,以利顯露。將腹膜向上推開,充分暴露膀胱。

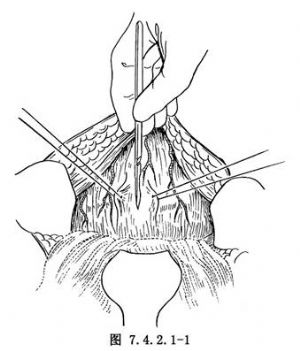

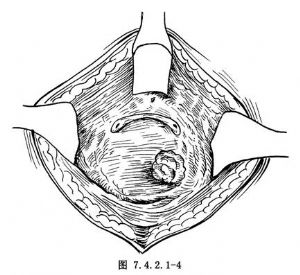

3.膀胱探查 先將膀胱前面的血管予以縫扎。在準備切開處之兩側膀胱壁上用1號絲線做漿肌層縫合2針作牽引(圖7.4.2.1-1)。或用兩把組織鉗夾住膀胱壁並提起(圖7.4.2.1-2)。先用空針刺入膀胱抽吸,如抽出液體,即證明爲膀胱。遂將膀胱內液體經導尿管放出,使膀胱空虛,以免切開膀胱時,液體流出而污染創口,然後,縱行切開膀胱壁(圖7.4.2.1-3)。用吸引器將膀胱內殘存的液體吸淨。根據需要擴大膀胱切口進行探查。用膀胱拉鉤牽開膀胱壁,查明腫瘤的部位、大小、數目及基底情況(圖7.4.2.1-4)。用鑷子輕輕提起腫瘤蒂部,如能鬆鬆提起說明腫瘤尚未浸潤至肌層。觀察兩輸尿管口及其與腫瘤的距離,如距離較近,則需經輸尿管口插入輸尿管導管,作爲腫瘤電切時的標誌,以免損傷輸尿管口。

4.腫瘤電切 用鑷子提起腫瘤蒂部,或用大小合適的腫瘤勺夾住腫瘤,顯露腫瘤蒂部(圖7.4.2.1-5)。然後,用空針將絲裂黴素C等抗癌藥注射於腫瘤基底部的粘膜下層,使粘膜隆起。從距腫瘤蒂部1cm之正常粘膜開始電切並切除腫瘤(圖7.4.2.1-6)。出血點用電凝止血,必要時可用3-0可吸收線縫扎止血,腫瘤基底部徹底電凝。粘膜邊緣用3-0可吸收線縫合數針。小的腫瘤可直接用電極電灼。

5.膀胱灌注 腫瘤電切並徹底止血後,用1mg%~2mg%氮芥液或蒸餾水200ml注入膀胱並浸泡5min,以殺滅膀胱內脫落的癌細胞。吸淨後再用蒸餾水徹底沖洗手術創口。繼而用生理鹽水沖洗手術野。術者洗手、清洗器械,更換布巾以清除脫落的癌細胞,防止種植轉移。

6.膀胱造口 爲了防止術後膀胱內繼發性出血及血塊堵塞導尿管管腔,選擇膀胱造口較尿道留置導尿管爲好。在膀胱切口的上端放入F26~F28號蕈狀導尿管。用2-0可吸收線將膀胱切口做全層或漿肌層連續或間斷縫合。再將漿肌層做間斷褥式內翻縫合。

7.放置引流 用等滲鹽水徹底沖洗創口並吸淨後,於恥骨後間隙放一橡皮管引流,以防滲血或沖洗液積聚而引起感染。逐層縫合腹壁切口。用皮膚縫線固定膀胱造口管,以防脫出。

13 術中注意要點

1.切開膀胱前,必須將膀胱內液體放淨,以免切開時膀胱內尿液及腫瘤細胞污染創口。

2.膀胱切開後,應先全面探查腫瘤情況,包括部位、大小、數目、基底情況及其與輸尿管口的距離,然後再進行電切,以免電切後由於出血影響觀察而遺漏及損傷輸尿管口。