4 別名

鼻咽閉鎖的手術

5 分類

耳鼻喉科/咽手術

7 概述

鼻咽部閉鎖爲口咽和鼻咽間的通道由於軟齶及咽齶弓與咽後壁之間的瘢痕粘連而完全不通。有的粘連後通道變窄,在齶垂(懸雍垂)部位常有一小通道。本病多系後天性感染或外傷所致;特殊性傳染病,鼻硬結症或腐蝕傷亦可引起本病。目前應用激光治療鼾症亦可引起鼻咽部瘢痕粘連。鼻咽閉鎖的程度可從很薄的膜狀粘連到很厚的塊狀阻塞。

10 術前準備

1.應詳細瞭解軟齶與咽後壁粘連的情況,是否有小孔與鼻腔相通,查清粘連的範圍及瘢痕厚薄,以便設計切口的位置深淺,瘢痕組織去除多少,術後是否須擴張等。

2.術前3d用Dobell液清潔口腔,鼻部滴用氯黴素與麻黃素合劑。

3.術前夜服地西泮(安定)5mg。

4.術前應用抗生素,以防止術後感染,影響黏膜瓣成活,致手術失敗。

5.術前半小時肌注阿托品0.5mg。

6.剪鼻毛,剃鬍須。

12 手術步驟

手術目的爲使已閉鎖或狹窄的鼻咽腔重新與口腔相通,保持不再狹窄,手術方式可分爲以下幾種。

12.1 1.軟齶瓣縫合成形術

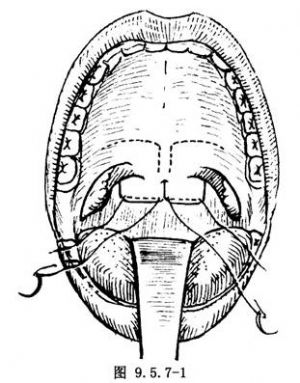

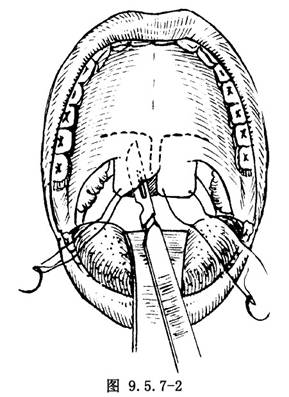

此術式適用於軟齶中間遺有小孔,瘢痕較薄而不太堅實者。先用彎探針自小孔處探清粘連的厚度,在齶垂兩側的咽後壁上各做一基底在上方的黏膜瓣,其長度與粘連的高度相等。向上分離軟齶與咽後壁的黏膜,組織瓣下緣各貫穿縫線(圖9.5.7-1,9.5.7-2)。然後將縫線引入軟齶背面,再穿軟齶,由軟齶的口腔表面穿出並結紮之,將軟齶的鼻咽一側創面完全覆蓋(圖9.5.7-3,9.5.7-4)。

12.2 2.Kazanjian手術

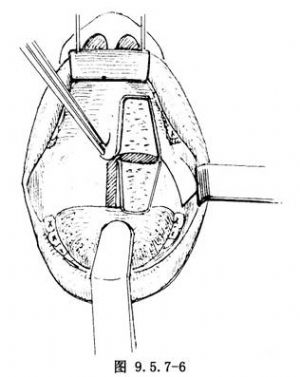

適用於瘢痕厚而堅實者,粘連範圍廣,口咽亦受侵者。先在一側軟齶做矩形黏膜瓣,基底向下伸展至咽黏膜,掀黏膜瓣時不可穿透軟齶肌層進入鼻咽,再在同側磨牙後區的頰黏膜上做一矩形黏膜瓣(圖9.5.7-5,9.5.7-6)。

將軟齶瓣基底部與軟齶之間的瘢痕組織橫行切除,使黏膜瓣可從軟齶下緣伸入鼻咽部。再將軟齶與鼻咽後壁的粘連分離,使軟齶前移,將軟齶黏膜瓣覆蓋咽後壁的創面,上緣系以牽引線,通入鼻腔,固定於鼻前孔,用鼻咽填塞加以固定。軟齶前壁的創面,用取自磨牙後區的頰黏膜處的矩形黏膜瓣轉位縫合覆蓋,磨牙區頰黏膜對合縫合。對側手術需俟該側創口癒合後再進行(圖9.5.7-7)。

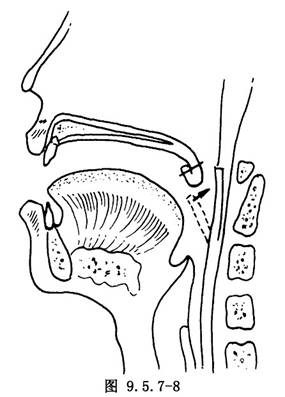

12.3 3.軟齶及咽後壁成形術

在齶垂(懸雍垂)兩側做弧形切口,切開黏膜及黏膜下層。在黏膜下分離,分離到咽後壁時,軟齶已分成前後2片,繼續分離咽後壁黏膜,使其與軟齶的後片相連。然後將黏膜片向前翻轉,使後片黏膜與軟齶切線縫合,軟齶前片黏膜向後翻轉,貼於咽後壁創面,並縫合,軟齶及咽後壁上均無裸露創面可防止瘢痕粘連復發。此法對瘢痕較厚的病例不適用(圖9.5.7-8)。

12.4 4.W形瓣成形術

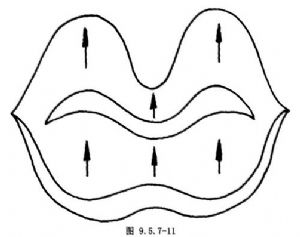

手術於軟齶離咽後壁1.5cm處做W形切口,長約2.5cm,自口咽側向深部切開至咽後壁,剝離面積約2cm× 1.5cm。將咽後壁的蒂翻下,切除咽後壁之瘢痕組織至椎前筋膜;將靠近咽後壁之鼻咽側瘢痕膜亦做W形切開,分離後與第1切口之切緣相對縫合,形成軟齶遊離緣和齶垂。將咽後W形瓣向上推,覆蓋鼻咽後壁創面,與鼻咽後壁第2個W形切口切緣縫合(圖9.5.7-9~9.5.7-12)。

此手術不留創面,可不擴張,可形成近似軟齶和齶垂形態。因採用斜線切口,收縮性小,不致再形成瘢痕狹窄。

其他如鼻咽部輕度部分閉鎖或狹窄可用手指或擴張器進行擴張,或切開分離軟齶與咽後壁的粘連放入塑料或硅膠管固定於鼻前孔,或採用粘連分離植皮術,這些方法雖簡單易行,效果多不理想,容易復發。

13 術中注意要點

1.手術時應根據病變範圍及厚度確定手術方式,可獲得較高成功率。

2.做黏膜瓣時長度一般不能超過蒂根部寬度的2.5倍。黏膜瓣若扭轉移植時角度不應過大,縫合時不能牽拉過緊,以防癒合不良。

3.如行Kazanjian法手術,兩側的粘連要分期進行手術。