3 概述

鼻中隔血腫爲鼻中隔一側或兩側軟骨膜下或骨膜下積血。鼻中隔血液供應來自前、後篩動脈,齶大動脈和鼻齶動脈。其中鼻齶動脈由蝶齶動脈分出後,經犁骨的動脈溝中,直達犁骨尖端,並與穿過切牙孔的齶大動脈分支相吻合。常由於鼻部外傷、中隔發生骨折,血管斷裂而粘膜未破出血後形成;鼻中隔粘膜下切除術後也可併發。因鼻中隔軟骨膜或骨膜爲一堅韌緻密的結締組織,其下出血,不易穿破,血液淤積其間,乃成血腫。而黏膜與骨膜結合較緊,質脆易破,故形成黏膜下血腫者甚少。

9 病因

9.1 鼻部外傷

如頭面部打擊傷,或跌倒時鼻部觸地,發生鼻骨、犁骨、篩骨骨折或鼻中隔軟骨脫位的患者,常伴有鼻中隔血腫。一般以青少年爲多見。

9.2 鼻中隔手術後

術中止血不徹底,或術後因打噴嚏、擤鼻等活動,可以引起鼻中隔術腔出血。

9.3 各種出血性疾病

11 鼻中隔血腫的臨牀表現

一側黏骨膜下血腫,呈單側鼻塞。鼻骨或鼻中隔骨折、脫位或鼻中隔手術後的血腫,常爲雙側性鼻塞。積血壓迫神經末梢,引起反射性額部疼痛及鼻樑部壓迫感。如鼻黏膜有損傷時,則可發生鼻出血。

鼻腔檢查,可見鼻中隔一側或兩側呈半圓形隆起,表面光滑,黏膜顏色如常,或稍呈紅色,觸之柔軟有彈性,大多位於軟骨部。用鼻黏膜收斂劑時,可見其膨隆處的黏膜多無明顯變化。穿刺時多可抽出血液。因篩前神經外支受壓,可以出現鼻尖部皮膚感覺遲鈍。

14 鑑別診斷

根據手術或外傷等病史、典型症狀和體徵,一般不難做出診斷。局部穿刺抽吸有血時,則更可確診。對小兒鼻部外傷,必須詳細檢查。以免漏診。

14.1 鼻中隔偏曲

14.2 鼻中隔膿腫

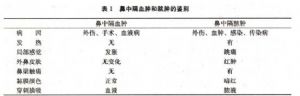

因炎症反應,鼻中隔隆起處黏膜呈暗紅色,常有發熱等全身症狀。做穿刺抽吸檢查,可以確診(表1)。

14.3 鼻中隔黏膜部分肥厚

15 鼻中隔血腫的治療

血腫一般不易吸收消炎,須儘早穿刺抽吸或切開引流,以免軟骨壞死,或繼發感染形成膿腫。對較小的血腫,可行穿刺抽吸即可。而對較大的血腫,則須在表面麻醉下,沿其血腫的下方作一與鼻腔底平行的切口,或在血腫的最低處作一“L形”切口。通過切口,儘量吸淨軟組織下的瘀血或血塊。如系鼻中隔黏膜下切除術後發生血腫者,可從原切口處重新進入鼻中隔術腔,將血塊或瘀血徹底清除後再行縫合。但無論用哪一種方法,清除其血腫後,均須用消毒凡士林紗條填塞兩側鼻腔,以防止再次出血。須應用抗生素,以預防感染。曾有人認爲,若爲鼻中隔術後發生血腫者,不宜經原切口處理;並認爲須反覆打開原切口,這樣將會使原切口處形成粗糙瘢痕;主張在原切口後上方1cm處作一新切口,再於新切口的後上緣以銳利鼻鉗咬成一窗,以保持引流。我們認爲似無此必要。一般在徹底清除血腫後,緊密填塞鼻腔,原切口不必反覆打開,也很少有再發生血腫者。