3 概述

產後出血(postpartum hemorrhage,PPH)是指胎兒娩出後2小時內出血量達到或超過400ml或24小時內失血量達到或超過500ml[1],是產科常見而嚴重的併發症[1]。產後出血包括胎兒娩出後至胎盤娩出前,胎盤娩出至產後2小時以及產後2小時至24小時3個時期,多發生在前兩期。產後出血是導致孕產婦死亡的主要原因之一。在我國產後出血爲孕產婦死亡的首位原因,農村及邊遠地區因醫療條件及血源等因素影響,產後出血的問題更爲嚴重,因此如何防治產後出血是產科的重要課題。

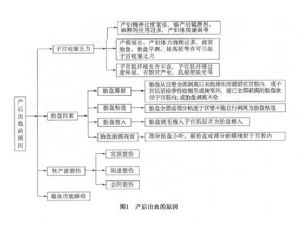

產後出血的常見原因有:宮縮乏力、胎盤殘留、軟產道損傷和凝血功能障礙[1]。

宮縮乏力可以因爲全身性疾病引起,包括肝腎疾病、心臟病、呼吸系統疾病以及發熱等;還可由於產科因素所致,如產程延長、滯產、妊娠高血壓疾病、妊娠糖尿病、前置胎盤、胎盤早剝、子宮形態發育異常、巨大兒或羊水過多所致子宮過度膨脹、宮腔感染等;另外,精神過度緊張和產婦疲勞、使用大量鎮靜劑、未及時排尿膀胱過度充盈,都可導致宮縮乏力[1]。

產後出血的其他原因包括胎盤殘留,胎盤粘連、胎盤植入、副胎盤可造成胎盤殘留,以及軟產道損傷[1]。

凝血功能障礙也會導致產後出血,例如妊娠期血小板減少、死胎或胎盤早剝所致凝血活酶釋放,使纖維蛋白原過度消耗[1]。羊水栓塞和重度子癇前期都可分別激活外源性和內源性凝血系統,導致凝血物質大量消耗[1]。

產婦一旦發生產後出血,預後嚴重,休克較重持續時間較長者,即使獲救,仍有可能發生嚴重的結髮性垂體前葉功能減退(席漢綜合徵(Sheehan syndrome))後遺症,故應特別重視做好防治工作。

國內在20世紀50年代多以胎兒娩出後24h出血量達500ml爲產後出血,60年代起,各地則以400ml作爲產後出血的診斷標準,其理由是失血量如果超過血液總量的10%,產婦健康將受一定影響。我國婦女體重一般在50kg左右,血液總量爲4000ml左右,產後失血量達血液總量的10%即400ml。我國產後出血協作組於1986年提出從接產起到胎兒娩出後2h內出血量達到或超過400ml,或胎兒娩出後24h內出血量達到或超過500ml爲產後出血。Willjam產科學規定胎兒娩出後24h內陰道出血量超過500ml爲產後出血。自1990年起,我國高等醫學院校婦產科教材將產後出血定義爲胎兒娩出後24h內出血量超過500ml者稱爲產後出血,與國外標準一致。

6 產後出血的別名

postpartum hemorrhage

9 產後出血的流行病學資料

過去產後出血發生率各省、市、區、縣報道不一,其原因可能與產後出血的定義及計量方法不同有關。國內20世紀60年代報道產後出血率多數在2%~5%。1979年濟南全國地區婦產科學術會議報道產後出血的平均發病率爲3.11%。全國產後出血防治協作組於1983年10月~1984年10月在全國62個醫療單位按精確測量法收集陰道分娩6241例的產後出血量爲398.6ml±238ml,其產後出血量按當時國內規定的胎兒娩出後24h內陰道出血量超過400ml爲產後出血診斷標準,則6241例陰道分娩中產後出血病例有2331例;若按胎兒娩出後產後24h內出血量超過500ml者爲產後出血診斷標準,則產後出血發病率爲12.8%。

10 產後出血的病因

產後出血有4大原因,子宮收縮乏力約佔產後出血的50%;軟產道撕裂約佔20%;胎盤殘留或滯留佔5%~10%;凝血功能障礙引起產後出血者極少。

10.1 子宮收縮乏力

正常情況下,胎盤排出後,子宮肌纖維立即收縮,使其間原來開張的血竇受壓,血流淤滯,血栓形成,能迅速使流血量減少,其止血作用以肌纖維的縮復功能最爲重要。任何影響子宮肌纖維收縮和縮復功能的因素都可引起產後子宮收縮乏力性出血。

(1)全身性因素:如產婦平素體質虛弱、有急慢性病史、產程過長、滯產、精神緊張、使用鎮靜劑過多或深度麻醉等。

(2)局部因素:①子宮肌壁過度膨脹,肌纖維過度伸張,影響肌纖維縮復。如羊水過多、多胎妊娠、巨大兒、巨大胎盤、α-地中海貧血、胎兒水腫綜合徵等。②多產婦,反覆妊娠分娩,子宮肌纖維受損,結締組織相對增多,有退行性變。③子宮發育不良或有手術瘢痕。④胎盤因素影響子宮縮復。如前置胎盤、胎盤早期剝離、蛻膜壞死出血、子宮肌層滲血、胎盤後血腫等。⑤膀胱、直腸過度充盈可影響子宮收縮。

10.2 軟產道撕裂

妊娠時軟產道血管豐富而充血,分娩時若發生軟產道撕裂傷,失血量可以很大,特別是當裂傷涉及陰道上部、宮頸及子宮時,止血往往較困難。發生軟產道撕裂的原因有以下幾個方面:

(1)急產:急產時因產力過強或產婦用力過猛,會陰尚未充分擴張,胎兒娩出可以造成較重的軟產道裂傷。

(2)巨大胎兒:產前對胎兒大小估計不足,未作會陰切開或切口不夠大,可造成軟產道裂傷。

(3)產科手術:如產鉗、手轉胎頭、毀胎、內倒轉術或肩難產時均可造成會陰、陰道、宮頸甚或子宮下段裂傷而導致產後出血。上海市某區曾統計產後出血發生原因,其中因產科陰道手術操作不當而發生產後出血的高達37.9%,此與年輕產科醫師操作技術不熟練有關。

(4)會陰本身的彈性及伸展性差:如會陰先天性發育不良、外陰陰道炎症、白色病變等。

(5)血腫形成:若損傷累及血管,而產道的黏膜、皮膚保持完整,或在縫合傷口時未能完全縫扎止血,或宮頸、陰道穹隆裂傷向上延伸使闊韌帶內血管撕裂而形成血腫,此時外出血可能不多,但血腫內出血可以很多而導致休克。

10.3 胎盤殘留或滯留

凡影響胎盤正常剝離或娩出的因素均可導致胎盤殘留或滯留。胎盤如未全部剝離或完全植入一般不會發生出血,只有在部分剝離或剝離後滯留於宮腔內,影響子宮縮復和收縮,使子宮內血竇不能關閉而引起出血。有胎盤小葉或副胎盤殘留同樣可引起出血。隨着剖宮產率及人工流產率的增加,胎盤粘連及植入的機會也增多,此爲影響正常胎盤剝離及娩出的因素。此外如第3產程處理不當,過早揉壓子宮,牽引臍帶;子宮收縮乏力;胎盤附着面過大(如雙胎等)不易剝離;子宮肌瘤、畸形以致影響子宮收縮;膀胱過度充盈壓迫子宮下段使胎盤不能排出;胎盤嵌頓,其原因可能與產力異常或不適當的使用子宮收縮劑,因而引起子宮收縮不協調,發生子宮收縮環,胎盤被阻於其上方,形成胎盤嵌頓,由於胎盤嵌頓,堵塞宮頸,血液淤積在宮腔內,形成隱性出血,有時也可有大量外出血。

10.4 凝血功能障礙

在產科範圍內的凝血功能障礙,主要發生於重型胎盤早剝、妊高徵、宮內死胎瀦留過久、羊水栓塞等。少數是因全身性出血性疾病,如血小板減少血的50%;軟產道撕裂約佔20%;胎盤殘留或滯留佔5%~10%;凝血功能障礙引起產後出血者極少(圖1)。

11 產後出血的發病機制

短期內急劇的大量失血,主要的病理生理改變是血容量的急劇減少,引起心血管的充盈不足而發生虛脫、不可逆性休克或死亡。急性失血早期的代償機制是通過心血管動力學的調整及腎上腺素能的刺激作用,心率加快,心輸出量增加,循環血量重新分配,皮膚、肌肉和脾臟的血管收縮,對缺氧耐受性高的臟器如腎臟和胃腸道等的血管也發生收縮,從而保證重要臟器組織以及對缺氧敏感器官如心、肺、肝、腦組織的血液供應。此時期由於紅細胞和血漿是按比例丟失,因此該時測定血紅蛋白和血細胞比容可仍在正常範圍,不出現貧血,臨牀上主要表現是血容量不足。這是急性失血的第1期,一般持續2~3天。

此後,血容量的恢復主要依靠血漿容量的擴增,即主要依靠水、電解質和清蛋白從血管外被動員進入血漿,血液被稀釋,黏度降低,血流加快,因而有利於臟器組織攝取更多氧,但另一方面由於血液稀釋,血紅蛋白濃度和血細胞比容不斷下降,出現貧血。在大量出血達到全身血液總量的20%左右時,需20~60h方能使血液總量恢復正常,在出血2~3天后,待血容量恢復正常或接近正常時,其主要問題就是紅細胞丟失過多,出現急性失血性貧血。這是急性失血的第2期。如果患者失血總量仍比較大,但速度不快,血漿容量擴增的代償機制充分,則失血性休克表現可不明顯,而以急性失血性貧血作爲主要表現。健康成年青年患者可耐受50%~60%的紅細胞容量丟失,而有冠心病的患者當紅細胞容量丟失不到30%,就可引起器官缺氧的表現。

急性失血引起組織缺氧可刺激腎臟產生促紅細胞生成素,急性失血6h以後,血漿紅細胞生成紅細胞生成素濃度就升高,並且和血紅蛋白濃度呈負相關。紅細胞生成素不僅能促進骨髓內紅系祖細胞增生和幼紅細胞成熟,也能促使骨髓內未成熟的網織紅細胞釋放進入循環血液,由於是未成熟的紅細胞,其中所含的核糖核酸及核糖體微粒較多,因此在瑞特染色血塗片上呈嗜多染性大紅細胞。在急性失血後6~12h就能見到這種細胞,經數天後骨髓生成增加,多染性紅細胞可顯著增多。急性出血後第2天骨髓幼紅細胞就開始增生,但幼紅細胞成熟需2~5天,急性失血5天后,幼紅細胞增生達高峯,使粒紅比例倒置,急性失血後第10天紅細胞生成達最大速率。紅細胞容量損失達10%~20%時骨髓增生可超過正常健康人的2~3倍。血細胞比容如低於30%,提示紅細胞量損失約達25%,血漿內紅細胞生成素的水平更爲增高,此時如果鐵的供應充足,則骨髓增生較正常健康人大5倍,如鐵儲存不足就不可能達此水平。因此,急性失血性貧血骨髓代償性增生的能力,取決於骨髓造血功能是否健全、紅細胞生成素反應以及鐵供應是否充足等因素。如原有骨髓病變、腎臟疾病使紅細胞生成素產生減少,或伴有炎症或腫瘤等疾病,干擾紅細胞生成素的作用;或原先儲鐵就不充足,就會影響骨髓代償性增生的能力。在新生的紅細胞中2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)含量增高,可使血紅蛋白與氧的親和力減低,因而在組織中氧的釋放增多,減輕了缺氧狀態。

12 產後出血的臨牀表現

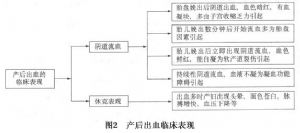

臨牀表現依失血量的多少、出血速度及產婦的體質強弱和產程是否順利有關。可表現爲突然大量的出血,產婦迅速陷於休克狀態,產婦感寒戰、頭暈、噁心、嘔吐、打哈欠、呼吸短促、煩躁不安,檢查可發現產婦面色蒼白、出冷汗、四肢發冷、血壓下降、脈搏細速;亦可表現爲持續少量或中量流血;產後有時子宮鬆弛,子宮出血滯留於子宮腔及陰道內,子宮底軟,觸摸不清,如按摩子宮並向下推壓,可見大量血液、血塊流出(圖2)。

13 產後出血的併發症

1.產後出血的併發症爲失血性休克,心衰、水電解質紊亂而至死亡。

2.生殖道感染 產後出血引起產婦貧血、抵抗力低下,加以宮腔操作機會增加,使產後感染機率增加。因此,宜採用廣譜抗生素防治生殖道感染。

3.席漢綜合徵 嚴重的產後出血引起循環衰竭者可繼發垂體前葉缺血性壞死,內分泌功能遭到破壞,患者因缺乏泌乳素而無乳汁分泌,缺少甲狀腺素,故有畏寒,體重增加、基礎代謝率降低、葡萄糖耐量試耐量試驗升高。

14 產後出血的診斷

1.胎兒娩出後2小時內出血量達到或超過400ml或24小時內失血量達到或超過500ml[1]。

5.檢查凝血功能,包括纖維蛋白原、凝血酶原時間、部分凝血活酶時間,以及血紅蛋白濃度和血小板數量[1]。

14.1 準確檢測出血量

測量產後出血量有多種方法,如目測估計法、盆接法、面積法、稱重法及比色法。一般認爲目視估計失血量常與實際出血量不相符,往往少50%。酸性正鐵血紅蛋白比色法較爲準確,但操作比較繁複,且試劑昂貴,不適合臨牀普遍推廣應用。目前臨牀常用的方法有:

(1)稱重法:在分娩前將產婦所用的敷料和消毒單、巾稱重,產後將被血浸溼的敷料、單、巾稱重,減出初稱重量即爲失血量,按血液比重1.05g換算爲1ml。

(2)容積法:用量杯測量彎盤或專用的產後接血容器,然後將收集的血用量杯測量。

(3)面積法:按事先測算過的血液浸溼的面積lOcm×10cm爲10ml,15cm×15ml爲15ml計算。

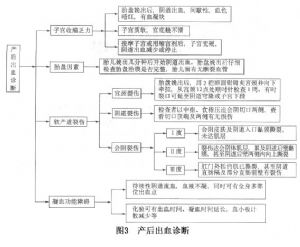

14.2 尋找產後出血的原因

明顯的外出血,診斷並不困難,但出血爲共有現象,而造成出血的原因有不同,故除嚴密觀察出血情況並準確測量出血量外,關鍵在於找出產後出血的原因,及早明確診斷。

應仔細檢查軟產道是否有裂傷,當使用產鉗助產後,尤其應注意宮頸是否有裂傷和缺失[1]。

在胎兒娩出而胎盤尚未娩出時就有大量出血,尤其是在急產或手術產後,首先應想到是否有軟產道裂傷,或胎盤部分剝離,極個別系因子宮破裂者。如爲胎盤剝離不全,出血爲間歇性,血色暗紅,常有血塊同時排出;如爲軟產道裂傷,出血爲持續性,血色鮮紅,子宮收縮良好,輪廓清楚。

如爲子宮收縮乏力性出血,則於胎盤排出後,可發現子宮體軟,輪廓不清或子宮位置升高,子宮體積增大,出血持續並於宮縮時或按壓子宮底時大量血液或血塊衝出。應該注意,有時子宮收縮乏力與產道撕裂同時存在。產後2h後再出血,除子宮收縮不良外,還應考慮有胎盤小葉、胎膜以及血塊、肥厚的蛻膜殘留。

凝血功能障礙者較少見,這種病人平時有出血史,如月經過多、鼻出血或無誘因的皮下出血等症狀,有肝病、血液病或與此次妊娠有關的疾病,如胎盤早剝、死胎等病史,流出血經久不凝,結合化驗可鑑別診斷。

首先要判斷出產後出血,並做出產後出血原因的診斷,只有做出產後出血原因的診斷,才能做出相應處理,根據臨牀表現、症狀、體徵及必要的化驗檢查即可診斷(圖3)。

15 實驗室檢查

15.1 血象

(1)紅細胞:急性失血後紅細胞的改變因時間而異。在出血早期,紅細胞隨同血漿按比例流出血管外,血容量雖然急劇減少,而單位體積內的紅細胞和血紅蛋白濃度並不下降;甚至由於血管的反射性收縮,血液重新分配和臟器內滯留的濃縮血液進入循環血液內等因素,使血細胞比容及血紅蛋白反可稍見增多。所以在急性失血的最初數小時內,測定血紅蛋白量和血細胞比容是不能用來估計失血量的,該時應依靠症狀和體徵來估計失血量。急性失血後2~3天,血容量的恢復是藉助於血漿容量的擴增,凡仰臥休息的患者在最初24h內主要藉助於動員體液和電解質從血管外進入血管內,凡活動的患者血漿的擴容十分緩慢,主要藉助於動員血管外清蛋白進入血管內。由於血液稀釋,血細胞比容和血紅蛋白濃度才逐漸下降,這種變化在出血後的2~3天最爲顯著,貧血是正常細胞和正常色素性。外周血液內的網織紅細胞數在急性失血後3~5天內開始升高,增高的多少與出血量成一定比例,6~11天達最高峯,一般可達5%~10%,不會超過14%。網織紅細胞升高的初期是反映促紅細胞生成素作用使骨髓內網織紅細胞過早地釋放至周圍血液,後期是反映骨髓代償性增生,新生的紅細胞釋放入血。紅細胞形態起初大多正常,但當網織紅細胞增多時,可見多染性紅細胞及大紅細胞增多,並使MCV一過性升高。如果在此時進行檢查可誤診爲溶血性貧血,但急性失血性貧血除非出血發生在體腔或組織間隙時,不見血清膽紅素升高。嚴重失血引起休克或組織缺氧者,周圍血塗片還可出現少量有核紅細胞。上述外周血中紅細胞增生象,多在10~15天內消失,否則提示出血仍在繼續。

(2)白細胞:急性失血後2~5h內白細胞迅速增加,可達(10~20)×l09/L,最高可達35×109/L。白細胞增多的機制部分是由於腎上腺素作用使粒細胞從邊池進入循環池,同時由骨髓中貯備池釋放入血所致。分類計數顯示增加的白細胞主要是中性粒細胞,並可見核左移現象。出血嚴重者可出現中性晚幼粒,甚至中性中幼粒細胞。白細胞數多數在3~5天后恢復正常,持續的白細胞增多,常表示出血未止或有其他併發症的存在。

(3)血小板:在出血時或出血後的短時間內,血小板數、凝血時間和血漿纖維蛋白纖維蛋白原可暫時性低下,出血停止後15min左右即恢復正常。其後血小板數迅速上升,1~2h內血小板數即可達500×109/L,甚至1000×109/L。如果發生嚴重休克則可出現彌散性血管內凝血。血小板增多一般也在出血停止後3~5天內逐漸恢復正常。

15.2 骨髓象

急性失血後第2天,骨髓即可呈增生象,5天后幼紅細胞增生達高峯,粒紅比例可呈1∶1或粒紅比例倒置,幼紅細胞形態正常,以中幼紅細胞居多數。在出血停止後10~14天,幼紅細胞增生象基本消失。鐵染色顯示骨髓中細胞外鐵大多消失,鐵粒幼細胞明顯減少或消失。上述儲存鐵不足表現常在急性失血性貧血後期出現。

15.3 其他

如急性失血系內出血,血液進入體腔、囊腫內和組織間隙,常因紅細胞破壞,出現遊離膽紅素升高,血清乳酸脫氫酶升高,珠蛋白降低,加上網織紅細胞增多,酷似溶血性貧血。急性胃腸道失血,血中尿素氮可以升高,這可能系腎血流量減少或因大量血液蛋白在消化道中消化吸收所致。

17 需要與產後出血鑑別的疾病

產後出血的診斷不難作出,診斷的重點與難點在於尋找出血原因,據因施治,迅速止血。因此,需要將引起產後出血的4大原因:子宮收縮乏力、胎盤因素、軟產道損傷及凝血機制障礙加以鑑別診斷。

1.子宮收縮乏力者多有產程子宮收縮乏力的病史,產後出血多爲暗紅色血液,可見血凝塊,鮮血少見;按摩宮底,子宮鬆軟甚至如布袋,按摩後可有大量血液流出陰道,軟產道檢查並無異常;加強宮縮後出血量減少。

2.胎盤滯留、部分粘連、部分植入等胎盤異常引起的產後出血,多見於胎兒娩出後胎盤未娩出,無胎盤剝離徵象;腹部檢查有時胎盤嵌頓時在子宮下段形成狹窄環,徒手剝離胎盤可發現胎盤與宮壁粘連或難以分離。

3.軟產道裂傷多發生在胎兒娩出後,出血鮮紅,無血凝塊但可自凝;檢查發現子宮收縮良好,軟產道檢查能明確裂傷部位及嚴重程度。

4.凝血功能障礙於產前即可有慢性全身出血表現,患者可出現子宮、軟產道等多部位出血,血難自凝,根據血小板計數、凝血功能檢查結果不難診斷。

18 產後出血的治療

產後出血常在短時間內失血過多而使產婦微循環發生障礙,組織灌流量不足而發生休克。應及時、有序地組織搶救,具體包括:

18.1 吸氧

吸氧。

18.2 開放2條靜脈通路

開放2條靜脈通路。

18.3 監測生命指標

18.4 估計出血量計算休克指數

準確估計出血量,計算休克指數。休克指數=脈率/收縮壓,休克指數爲0.5表示正常血容量;1.0表示血容量減少20%~30%,即失血量在1000~1500ml;>1.0表示血容量減少30%~50%,即失血量在1500~2500ml。

18.5 估計尿量

估計尿量。

18.6 補充血容量

根據中心靜脈壓及血壓的變化補充血容量。方法有輸液、輸血。未配好血以前,可先快速輸注平衡液或葡萄糖(右旋糖酐),在休克早期,因兒茶酚胺大量釋放,使肝糖原分解而有高血糖,因此,不宜輸葡萄糖,因輸入後不能被利用而增加無氧酵解,加重酸中毒。輸血可補充循環血容量。改善微循環,同時提高輸氧功能,最好輸新鮮血液。輸血量應爲實際喪失量加擴大的毛細血管牀容量。原則上應等量補血再加上500~600ml,不可過多。臨牀上可參考收縮壓指導每小時應補血容量。若收縮壓在80~90mmHg (11~12kPa),可補充500ml;若收縮壓<60~80mmHg (8~11kPa),可補充1000ml;若收縮壓<5.3~8kPa(40~60mmHg),可補充1500ml;若收縮壓<40mmHg(5.3kPa),補血量應爲3000ml。

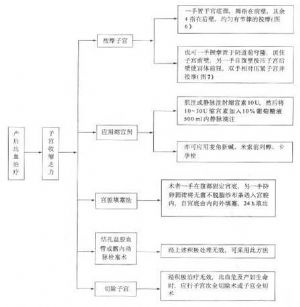

18.7 子宮收縮乏力止血的治療

加強宮縮,促進子宮收縮,使胎盤剝離面血竇閉合[1]。加強宮縮是治療宮縮乏力最迅速有效的止血方法。

18.7.1 按摩子宮止血

18.7.1.1 腹部按摩

首先右手按摩子宮底並壓宮體迫使宮腔內積血排出,按摩子宮底刺激宮縮必須均勻而有節律直至宮縮良好。助產者迅速用一手置於宮底部,拇指在前壁,其餘4指在後壁,作均勻有按摩宮底,經按摩後子宮開始收縮。

腹壁按摩宮底

18.7.1.2 陰道按摩法

如經腹部按摩子宮,子宮收縮仍未好轉,可採用雙合按摩法,左手伸入陰道可以探查有無宮頸裂傷和宮腔內有無積血然後握拳置於前穹窿頂住宮體前壁,右手按壓腹壁使宮底前屈直壓宮體後壁,兩手相對緊壓宮體並相互按摩持續15~20min常可奏效。

18.7.2 宮縮劑止血

(1)縮宮素:10單位宮底注射或20單位加入5%葡萄糖液500ml中靜脈滴注,24小時內用量不宜超過60單位[1]。

(2)麥角新鹼:0.2mg肌內注射[1]。麥角新鹼有升高血壓作用,不宜用於高血壓患者[1]。

(3)垂體後葉注射液:靜脈滴注,一次2.5~5單位,用氯化鈉注射液稀釋至每1ml中含有0.01單位[1]。垂體後葉注射液由於有升壓作用,現在已很少使用[1]。

麥角新鹼0.2mg肌注(高血壓、心臟病者慎用),縮宮素10~20mg靜注,或加入5%葡萄糖液250~500ml內靜脈滴注,也可經腹壁直接注入子宮壁。縮宮素(催產素)無效時可採用前列腺素F2α劑量爲0.25mg肌內注射,也可直接注射於子宮壁,需要時每15~90分鐘可重複用藥,總量不超過2mg。用藥後幾分鐘起效。Kupfermine等報道用Foley導尿管置入宮腔,用500ml生理鹽水加F2α20mg的溶液灌洗宮腔,開始10min,灌洗速度3~4ml/min,以後改爲1ml/min的速度灌洗宮腔12~24h,治療17例嚴重產後出血,成功率達94.4%,因其用量小,副作用低。根據報道前列腺素引產成功率88%,合併其他宮縮劑成功率95%。副作用噁心、嘔吐、腹瀉、寒戰,偶見出汗或呼吸窘迫。避免注入血管內。有心血管、肺疾患者慎用。米索前列前列醇爲前列腺素E1衍生物,此藥的優點是可以口服、肌注、陰道、直腸多途徑應用。當用上述藥物無效可選用此藥止血。文獻報道胎兒娩出斷臍後,給產婦服600μg米索前列前列醇第3產程時間平均爲5min,口服後2.5min即可引起子宮收縮,最慢20min有效,平均爲6.7min。劑量用至800μg也不會引起血壓升高,藥性穩定,易於保存。對於因陰道出血,不能經陰道用藥者可直腸栓塞用藥。亦可直接注射於子宮肌壁預防產後出血。

18.7.3 葡萄糖酸酸酸鈣靜脈注射促宮縮

子宮平滑肌分3層(外層縱行、內層環形、中層多爲各方交織)。肌層間分佈有血管和開放血竇,子宮收縮將血管和血竇如繩索樣結紮止血,有人稱之爲“生物學結紮”。宮縮劑促子宮平滑肌收縮,平滑肌收縮的效應依賴三磷腺苷(ATP)分解產生能量,而三磷腺苷(ATP)分解需鈣離子(Ca2)參與始能活化產生能量,故注射葡萄糖酸酸酸鈣有助維持肌肉神經興奮性,加強子宮收縮。

18.7.4 宮腔填紗止血

特別的紗布條長1.5~2m,寬7~8cm,消毒好備用。填紗時助手將手置於子宮底上,以對照觸知。術者左手置陰道宮頸後脣,右手握持填紗長彎鑷,夾持紗布條,順左手引導將紗布條順序填塞於子宮腔,全部塞滿不留空隙。其作用刺激子宮體感受器,通過大腦皮質激發子宮收縮。同時紗布也可壓迫胎盤剝離面止血。但也有持不同意見者,認爲填紗僅是掩蓋出血的真相,大量出血浸溼積聚於紗布。但至今中外婦產科醫師的經驗仍認爲是一種可行的急救措施,特別是在無血源的情況下。但紗布24h後一定要取出,取紗布條時有時因與宮腔粗糙面粘連,會發生再次出血,爲了防止取紗出血,Wax等分別提出在填紗之前,放置塑料式樣的袋子於子宮下段和陰道,將血漿增溶劑碘浸溼紗條,紗條將很容易取出。或放置大球的雙腔導尿管於宮腔,注射生理鹽水300ml使球張開,子宮外加壓,維持10min止血,球留置24h後,緩慢放水,每小時放水20ml,使球縮小取出。

宮腔內填塞紗布條法

18.7.5 手術治療

如上述方法未見顯效,出血不止,最有效的方法是切除子宮。但對迫切需要保留生育功能的產婦,可採用:

①盆腔血管結紮術:AbdRabbo提出5步結紮血管止血法:A.單側子宮動脈結紮;B.雙側子宮動脈結紮;C.子宮動脈下行支結紮;D.單側卵巢動脈結紮;E.雙側卵巢動脈結紮。治療103例單側或雙側子宮動脈結紮成功率83%,完成5步結紮成功率爲100%。

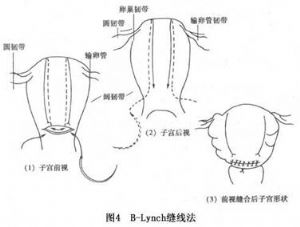

②B-Lynch子宮縫線術:英國Milfon Keynes醫院報道一種新的外科手術控制產後出血的縫線方法,較上述動脈縫扎技術簡單易行。在子宮前後縫線加壓子宮。B-Lynch等報道5例,術後無合併症,其中2例已再次分娩;1例術後3年自然分娩,1例術後2年選擇性剖宮產,嬰兒體重3890g,3820g。

手術步驟(圖4):A.全麻(lloyd davies)臥位,暴露陰部易觀察陰道出血和子宮刮出物。B.腹部做恥上橫切口,若剖宮產後出血,切開原切口。C.推高子宮下段膀胱,探查宮腔並清宮。D.將子宮由腹腔提起再次檢查辨認出血點,若爲子宮收縮乏力有凝血病樣滲血或胎盤牀大量出血,若胎盤部分和全部胎盤植入則無明顯出血點,可先試用兩手加壓估計B-Lynch縫線技術潛在的成功機會。E.如出血可控制,術者站在病人的左側,用70mm的圓針,2號鉻腸線。在切口下緣距右側邊緣3cm處進針入宮腔至切口上緣距側方4cm出針;將縫線拉出宮腔,直拉至距宮角3~4cm處;腸線由宮底垂直繞向子宮後壁,與前壁相應部位進針入宮腔,水平出針至左側子宮後壁,將腸線拉出垂直至宮底繞至子宮前壁進針切口左側上下緣;在子宮體的兩側後壁可見2條腸線。F.2條鉻腸線,在助手壓子宮體的協助下牽拉,達到止血的目的,檢查陰道無出血。G.鑑於止血完好,助手加壓子宮體,術者結紮切口上下緣縫合線,並縫合關閉子宮切口。

③導管動脈栓塞術:股動脈置管:行單側股動脈穿刺,在腹股溝韌帶中點下0.5cm處股動脈搏動最強點,以穿刺針斜面向上刺入股動脈前壁,動脈血噴出後沿穿刺針,沿短導絲置入血管擴張器和導管鞘,拔出短導絲及血管擴張器,完成置管。同步行盆腔動脈數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)以明確出血部位,迅速將導管插入出血側髂內動脈前幹,根據患者的具體情況分別採用髂內動脈栓塞或子宮動脈栓塞術,注入抗生素頭孢噻甲肟2.0g後,用直徑1~3mm的吸收性明膠海綿(明膠海綿)顆粒栓塞出血動脈,經DSA造影證實栓塞成功,如不能止血可同法栓塞另一側。陳春林等報道DSA影像學表現子宮收縮乏力8例,宮腔瀰漫性造影劑外溢,2例胎盤部分植入,宮腔局竈造影劑外溢,3例子宮動脈上行支和子宮動脈破裂,顯示血管破裂徵,均見於剖宮產術後晚期出血。此止血法出血部位,原因診斷準確,成效快,但需有純熟的插管技術和特殊的設備。

18.8 胎盤滯留性出血的治療

第3產程胎盤自然剝離時間延長,雖未達30min但陰道有活躍出血,亦應即刻做陰道檢查或在麻醉下進行宮腔檢查,將已剝離和部分剝離的胎盤取出,若胎盤部分粘連則順已剝離的邊緣,將手指併攏向上延伸緩慢剝開粘連,另手扶壓子宮底,輕巧的將胎盤與子宮內壁分離。若感到分離困難切不可強行用力剝,警惕胎盤植入,遇此情況可將不易剝離的部分保留子宮內,剝離部分取出即可止血。胎盤完全粘連或植入無出血粘連可手剝胎盤,植入性胎盤一般主張子宮次全切除。但也有主張保留在宮腔待產後組織自溶脫落而自愈,日後並無出血和感染。

18.9 軟產道撕裂性出血的治療

產後陰道出血多,注意檢查外陰、陰道和宮頸,特別是陰道手術產、臀牽引、宮縮劑引產的產婦,應常規檢查宮頸,一般宮頸裂傷在1cm內無出血,如宮頸有活躍性出血,應用卵圓鉗和陰道擴張器仔細查找出血部位,用2把卵圓鉗,鉗拉裂傷兩側的宮頸,在裂口頂端0.5cm健康組織先縫合1針,避免裂傷退縮血管出血,後間斷縫合直至距宮頸口0.5cm結束,以免日後宮頸口縮窄。全部用1號腸線縫合爲宜,但經檢查宮頸裂口已達穹窿涉及宮下段時,特別是3點,9點部位的裂傷,可傷及子宮動脈,而且勉強盲目縫合,還可能傷及輸尿管和膀胱。應剖腹探查,腹部、陰道結合處理。

宮頸裂傷縫合

陰道盆底損傷,應注意縫合深層肌肉,但要避開直腸,切不可縫扎直腸黏膜否則將會形成瘻管。外陰、陰蒂應用細絲線縫合。Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度會陰裂傷按會陰修補術處理。軟產道損傷血腫形成切開清除積血縫扎血管或碘仿紗條填塞血腫腔壓迫止血,24~48h取出。

18.10 子宮內翻的治療

須視子宮內翻和產婦當時情況而定,如子宮內翻及時發現,產婦無嚴重休克或出血,子宮頸環尚未縮緊,可立即將內翻子宮體還納送還盆腔。送還方法須先麻醉或予鎮靜止痛劑鎮痛後進行,右手入陰道以手指略擴宮頸環,手掌託內翻的宮底手指將近宮頸環部緩慢向盆腔推移,最後將宮底推入宮腔,然後用紗布條填塞宮腔,以避免子宮底再度內翻,紗條可在12~24h後取出。

如胎盤尚未剝離最好先送還子宮後再剝離胎盤,但因宮頸環緊狹小,附着胎盤的宮體軟而大難以送還,宮頸環可注射阿托品0.5mg或地西泮10mg。若併發大出血應迅速剝離胎盤,施子宮還納術。

如經陰道還納失敗,可改爲腹部子宮還納術,開腹見內翻的凹陷部,凹陷內可見輸卵管、卵巢、圓韌帶及宮壁,用2把Allis鉗,鉗住兩側宮壁向上牽拉直至宮底全部整復。若此法失敗則須陰道腹部聯合手術。

經手術整復的子宮雖能妊娠,但妊娠分娩時應注意預防胎盤粘連滯留、產後出血、子宮破裂及再次子宮內翻,故已有子女的產婦最好結紮輸卵管或切除子宮。

18.11 晚期產後出血的治療

陰道分娩產後10~42天陰道出血。產後惡露較一般產婦量多而且持續時間較長,突然陰道出血多於月經量較多,經盆腔檢查子宮縮復不良,子宮軟大而有壓痛。治療:抗感染,診刮,刮出物送病理組織學檢查,鏡下見絨毛組織爲胎盤小葉殘留。未見絨毛組織,見蛻膜組織爲胎盤附着面感染引起產後出血。

剖宮產術後晚期出血:多數產婦腹部傷口癒合良好,剖腹手術經過順利,失血不多,無術後病率或感染。出院10~14天突然陰道流血如注,而急至醫院就診,但到達醫院急診室,出血已停止者常有所見。經盆腔檢查子宮縮復尚好,每按感染處理給以抗生素和益母草等藥,並囑注意休息。返家後過1周或10天無原因的大出血再次返回醫院。此種晚期產後出血,出血量多、猛,突發突止爲其顯著特徵。盆腔檢查子宮收縮好,B超檢查不一定有助診斷,但盆腔血管造影可見切口斷裂的血管,符合臨牀反覆出血、止血的表現,血管斷裂血栓形成止血,血栓脫落出血。治療:避免診斷刮宮,保守治療成效極少,曾有1例保守治療,40天無陰道流血,再次大出血,剖腹施子宮切除術,見切口糜爛、組織脆,在提拉子宮底切除子宮時,橫切口自行裂開,使子宮上下段脫離,手術方式以子宮全切結紮子宮動脈爲宜,次全子宮切除有斷端感染出血之虞。現有血管造影栓塞術,既可明確診斷,又可快速栓塞出血血管立即止血。

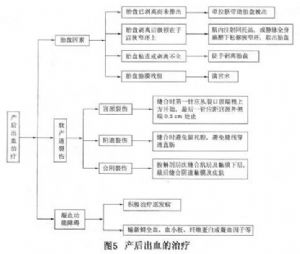

18.12 凝血機制障礙出血的治療

前已述及產婦於妊娠期可能患有各種血液病,導致凝血功能障礙,但由於產前篩查,予以防治,導致急性產後出血者極爲少見。而產科併發症:羊水栓塞、胎盤早剝、胎死宮內、胎膜早破宮內感染,常因外源性凝血物質;羊水成分,壞死胎物,感染內毒素進入血循環而誘發DIC,血不凝固,發生急性產後出血,產後出血處理如圖(圖5)。

18.13 糾正酸中毒

可給予5%碳酸氫鈉200ml。

18.14 應用皮質激素

氫化可的松300mg或地塞米松20~40mg靜脈點滴,以後每4~6小時減半量重複注射,可改善血流動力學,使休克迅速好轉。

18.15 彌散性血管內凝血(DIC)的檢測

18.16 預防和控制感染

應用大量廣譜抗生素。

20 產後出血的預防

由於產後出血常可在短時間內大量失血而發生休克,搶救不及時將導致產婦死亡。所以對產後出血,應着重於預防。預防措施分產前、產時與產後3階段。

20.1 加強產前保健

(1)通過詢問病史及各項檢查,對有可能發生產後出血者進行預防性治療。首先應糾正孕婦貧血,常規補充鐵劑和葉酸,提高對失血的耐受性;其次積極控制妊高徵的病情,積極治療肝炎及胎盤早剝、死胎等引起之凝血機制障礙的病人。

(2)有產後出血可能者應住院分娩,分娩前檢查血型,配血備用。

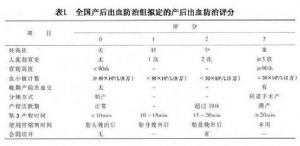

(3)產後出血評分表的應用:按照有無妊高徵、人流刮宮史次數、胎兒大小、血小板計數、產前出血史等易引起產後出血的因素制定產後出血評分表,根據評分高低採取相應預防措施,可以明顯降低產後出血發生率,見表1。

評分表總分爲29分,≥5分的產婦易傾向於產後出血,應警惕並及時採取預防措施以減少出血量。對於醫療條件、輸血條件差的醫院,對產後出血評分高的孕婦,應及時轉院。

20.2 產時正確觀察及處理

(1)普及新法接生。

(3)嚴密觀察產程進展,應用產程圖監護產程,可明顯降低產程延長和滯產的發生率,間接減少因子宮收縮乏力所致的產後出血。

(4)根據調查資料,第3產程胎盤剝離時間與產後出血關係密切。第3產程在10min以下者,產後出血明顯減少。Elrefaeyh(1997)對正常妊娠32周以上陰道分娩的產婦採用口服米索前列腺醇(misoprostol)600μg的方法預防產後出血。於胎兒娩出後立即服用,第3產程平均爲5min。

(5)分娩時加強會陰保護,提高會陰切開縫合技術,注意軟產道損傷,早期發現血腫,及時處理。近年產道損傷性產後出血有所上升,可能與目前初產婦佔絕大多數以及年輕產科醫師手術操作不熟練有關。預防產道損傷的方法包括正確使用縮宮素,避免醫源性急產,產後仔細檢查宮頸及陰道,及時修補和縫合止血,有明顯頭盆不稱者適時剖宮產,避免困難的陰道手術產。對陰道血腫的治療原則是切開排除血塊、止血及縫合,對不能完全止血的血腫。採用血腫內外同時填塞紗布條加壓止血,手術時用絲線縫合不易鬆脫。

20.3 產後階段

產後出血預防的關鍵時刻是產後2h,因產後2h的出血量佔產後24h內累計量的3/4,故產後2h產婦應在產房留察。產後2h出血量超過100~200ml時應尋找出血原因。凡因醫療條件、輸血條件不足須轉院時,應做相應緊急處理,有專人護送並嚴密觀察,做好記錄。失血較多尚未有休克徵象者,應及早補充血容量,其效果遠較發生休克後再補同等血量爲好。早期哺乳可刺激子宮收縮,減少陰道流血量。

22 相關檢查

血紅蛋白、血細胞比容、紅細胞生成素、多染性紅細胞、葡萄糖耐量試驗、有核紅細胞、凝血時間、纖維蛋白原、鐵染色、血清乳酸脫氫酶、尿素氮、腎血流量、血氧飽和度、兒茶酚胺、催產素、葉酸、血小板計數

23 參考資料

- ^ [1] 國家基本藥物臨牀應用指南和處方集編委會主編.國家基本藥物臨牀應用指南:2012年版[M].北京:人民衛生出版社,2013:282-283.