7 概述

穿顱術爲產科毀胎術,是用器械穿破胎兒頭顱,排出顱內組織,使頭顱組織縮小,從陰道分娩的手術。 毀胎術的目的是將胎體破壞或分離,使胎兒的體積縮減,以利從陰道娩出。在現代產科學上,由於加強了婦幼衛生工作和產科技術水平提高,難產多能及早處理,因難產施行毀胎術已甚少採用,僅適用於死胎、畸形胎兒及極少數特殊情況者。

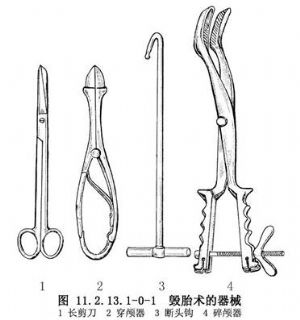

毀胎術的種類較多,需結合臨牀具體情況決定施行手術的方式。常用的有穿顱術、斷頭術、內臟剜除術和脊柱切斷術等。用的器械有長剪刀、穿顱器、碎顱器和斷頭鉤等(圖11.2.13.1-0-1)。

13 手術步驟

13.1 1.陰道檢查

導尿後陰道檢查確定胎頭囟門及矢狀縫的位置、先露部的高低等情況,如胎膜未破,應先施行人工破膜術。

13.2 2.固定胎頭

胎頭未固定者,由助手在下腹部將胎頭向盆腔內推壓,並用手固定。

13.3 3.切開頭皮

用單葉寬陰道拉鉤擴開陰道,以長組織鉗鉗夾囟門或顱縫處的頭皮,並向下牽引,再剪開鉗夾旁的頭皮2~3cm(圖11.2.13.1-1)。

13.4 4.穿破胎頭

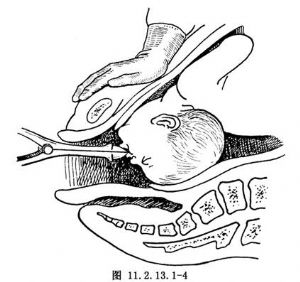

右手握住閉合的穿顱器,關緊鉗扣,在左手掌與示、中指護蓋下送入陰道,放入頭皮切口內,用壓力與鑽力使穿顱器尖端穿透囟門或顱縫,垂直刺入顱腔(圖11.2.13.1-2)。如爲面先露頦後位應從眼眶(圖11.2.13.1-3),頦前位時可從口腔上齶穿入(圖11.2.13.1-4)。如爲腦積水亦可用長針頭刺入囟門或顱縫放水。

13.5 5.擴大穿孔

當穿顱器的尖端進入顱腔後,鬆開鉗扣,張開穿顱器,向不同方向旋轉,並多次地張開和閉合,以擴大穿孔(圖11.2.13.1-5)。

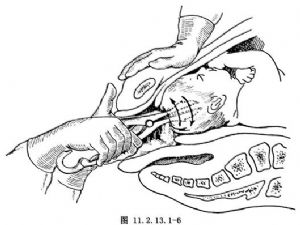

13.6 6.破壞和排出腦組織

將穿顱器刃部全部放入顱腔內,反覆開閉並左右轉動破壞腦組織(圖11.2.13.1-6),隨着穿顱器的轉動,腦組織或液體可由切口流出。亦可用負壓吸引管放入顱腔內,向不同方向轉動吸出腦組織或液體。腦組織排出後,胎頭縮小。將穿顱器合攏,在左手示、中指護蓋下由陰道取出。如宮縮好,胎兒可在短期內自然娩出。

13.7 7.碎顱與牽引

腦組織排出後,如胎頭不能迅速娩出,可用碎顱器夾住並壓軋顱骨,使胎頭的體積更加縮小,再牽出胎頭。先用右手持碎顱器內葉(實心匙),在左手掌和示、中指的護蓋下,插入穿顱孔直達顱底,該葉凸面朝向面部(圖11.2.13.1-7),由助手固定,再將外葉(空心匙)在左手的護蓋下置於陰道壁與胎兒面部之間(圖11.2.13.1-8),外葉的凹面與內葉的凸面對合,將顱骨夾住並壓軋胎頭。經陰道檢查確無宮頸、陰道壁夾在兩葉之間,即將兩葉扣合,擰緊柄部的螺旋(圖11.2.13.1-9)。然後持碎顱器柄沿產道軸方向漸漸牽出胎頭(圖11.2.13.1-10),牽引過程中,應將左手伸入陰道護蓋穿孔部周圍,以防顱骨骨片傷及陰道壁。當胎頭牽至陰道口後,先取下外葉碎顱器,再取下內葉,胎兒按正常分娩方式娩出。

13.8 8.臀位死胎後出頭不能娩出的處理

臀位死胎後出頭不能娩出時,可用穿顱器經顳囟或枕骨大孔穿入顱內(圖11.2.13.1-11),並轉動破壞腦組織,使胎頭縮小後牽出。