2 註解

瘤內縫合術比其他閉塞性手術爲優,它能夠有效地根治動脈瘤,又不必剝離瘤囊,從而可以充分保全側支血運,避免鄰近神經等組織的損傷,減少了休克和感染的危險,而且方法較簡單。缺點是當主要動脈被閉塞之後,傷肢常遺留慢性血運不足現象,又如瘤囊內有些動脈側支的開口被忽略,或縫合線裂開,則可引起動脈瘤的復發。

4 術前準備

1.對於閉塞性手術,除緊急情況外,術前應先確定側支血運是否充足可靠。除檢查傷肢遠段的皮膚色澤、溫度和脈搏外,還可應用反應性充血的檢查法。即將傷肢舉高30°,用彈性繃帶自手指(足趾)向上綁紮,直到瘤的下方。然後,用手指在緊靠動脈瘤上方緊壓動脈,5分鐘後,迅速解松棚帶,但手指仍壓住動脈不放。如傷肢皮膚在1~3分鐘內自上而下地迅速發紅直至手指(足趾),表示側支血運已較滿意。

2.時間是促進側支血運的主要因素,時間越長,血運越好。術前間歇壓迫瘤上方的動脈也可促進側支血運。術前、術中或術後交感神經節阻滯術或交感神經節切除術,是常用的促進側支血運、減少血管痙攣和疼痛的方法,比單純的等待更有效。

5.給抗生素1~2日。

6 手術步驟

以腋動脈瘤爲例。

2.控制動脈近端 能用止血帶的部位,在切開瘤囊之前,應把止血帶繃緊;不能使用止血帶時,則在瘤囊的上方另作一切口,分離動脈近端,繞一紗布條或細軟膠皮管或準備血管夾,以備必要時控制血流。

3.切開、顯露 在即將切開瘤囊之前,應加快輸液、輸血的速度,檢查吸引器的效能,並準備好紗布墊和縫合血管的針線,以便切開一能急速找到動脈裂口,縫合止血。

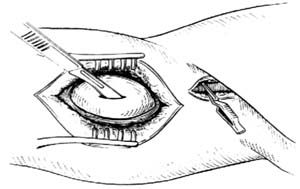

在動脈瘤部位的中線沿腋動脈作一長切口[圖1 ⑴]。切開深筋膜,用圓頭剪刀細緻分離以顯露瘤囊的前壁[圖1 ⑵]。注意勿損傷神經和腋靜脈。

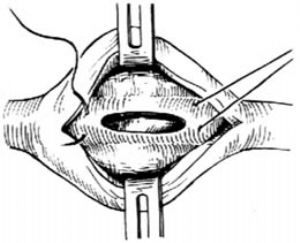

4.切開瘤囊 先拉緊動脈近端的紗布帶(或安放一血管夾)以控制出血,然後縱行切開瘤囊前壁[圖1 ⑶]。切口要夠大,便於顯露囊內的動脈裂口。立即用吸引器吸盡囊內血塊和血液,並用手指挖出血塊,以便迅速找到噴血的動脈裂口。若出血較多,可用手指填住動脈開口,或用手指伸到動脈後面向上壓迫止血[圖1 ⑷]。

5.囊內縫合修復

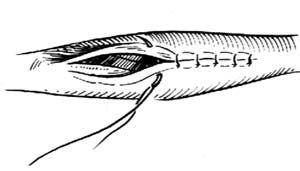

⑴如只有一個較小的動脈裂口,而且動脈壁健全無損,可作縫合而不閉塞動脈腔。在逐步移開壓迫裂口的手指、露出部位裂口時,即逐步用液體石蠟浸過的細絲線作幾針單純間斷縫合[圖1 ⑸]。修復後,把部分囊壁覆蓋縫合在動脈上面,以加強動脈的縫合處。如上下端血管距離很近,也可予切斷,曠置瘤囊,改作修復性兩端吻合。

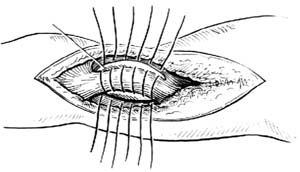

⑵動脈裂口一般較大,並有動脈壁的損傷,須在囊內縫合、結紮動脈近端和遠端以及所有通向瘤囊的側支血管開口。通常是在動脈近端和遠端開口的近、遠側,用中號絲線各作兩針8形或間斷縫合。每針要夠深,包繞動脈端的整個圓周,然後拉緊結紮[圖1 ⑹ ⑺]。

⑶有時也可把動脈近、遠端分離出來,分別加以雙重縫扎[圖1 ⑻],則更爲準確可靠,並保證避免鄰近神經等組織的損傷。

⑷瘤囊可以鬆鬆地縫合幾針覆蓋在動脈結紮處之上[圖1 ⑼]。但一般也可不縫,只要在術後加壓包紮,即可使囊壁緊貼一起消除囊腔。

⑸如果動脈壁損傷很重,或縫合不牢靠時,可在縫扎所有血管之後,移用附近肌肉移植到囊內,再將囊壁縫合在肌肉上,以加強血管的閉塞,避免出血和復發,使瘤內縫合術更加完善牢靠[圖1 ⑽]。