2 英文參考

Dūshū BL16[中國鍼灸學詞典]

3 概述

高益爲經穴別名,“益”爲“蓋”之誤,應爲高蓋,是督俞的別名[1]。見《鍼灸學》(南京)。

| 穴位 | 督俞 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Dushu | ||

| 羅馬拼音 | Tushu | ||

| 美國英譯名 | Governing Locus | ||

| 各國代號 | 中國 | BL16 | |

| 日本 | 16 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | V16 | |

| 富耶氏 | V16 | ||

| 德國 | B16 | ||

| 英國 | B16 | ||

| 美國 | BI16 | ||

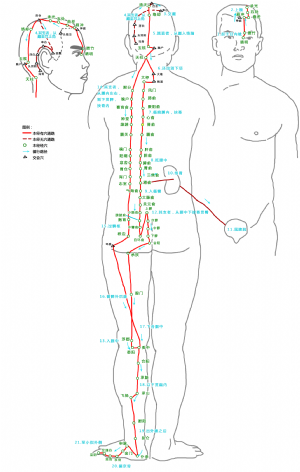

督俞爲經穴名[2](Dūshù[3]BL16)。出《太平聖惠方》。別名高蓋[4]。屬足太陽膀胱經[4]。督指督脈,俞即轉輸,此穴居督脈中點之旁,是督脈之氣轉輸的部位,故名督俞[4]。督俞穴主治心、胸、腹等疾患,如心痛,胸悶,呃逆,腹痛腹脹,腸鳴,惡寒發熱,背部疔瘡,心痛,腹痛,腹脹,心絞痛,乳腺炎,銀屑病,咳嗽,氣短,胃痛,現代又多用督俞穴治療心內外膜炎,冠心病心絞痛,膈肌痙攣,皮膚瘙癢症,冠心病,心動過速,心內外膜炎,胃炎,皮膚瘙癢

6 穴名解

督指督脈,俞即轉輸,此穴居督脈中點之旁,是督脈之氣轉輸的部位,故名督俞[4]。

督,有督統、正中之義,指督脈。俞,指腧穴。督脈貫脊而行,爲臟腑諸俞之所依附,故能督正諸俞,貫通腰脊。既爲督脈之俞,義爲諸陽之督也。督脈及脊柱居人身之中,通乎脊柱,可以總督諸陽,爲背部諸俞之統帥。[5]

7 所屬部位

背部[6]

10 高益穴穴位解剖

督俞穴下爲皮膚、皮下組織、斜方肌、骶棘肌。有肋間動、靜脈後支的內側支,頸橫動脈降支。分佈着肩胛背神經,第六、七胸神經後支的內側皮支,深層爲外側支。皮膚由第五、六、七胸神經後支的內側支重疊分佈。該穴深部爲第六肋間結構。

10.1 層次解剖

10.2 穴區神經、血管

淺層有第6、第7胸神經後支的皮支及其伴行動、靜脈分佈;深層有副神經、胸背神經、第6和第7胸神經後支的肌支及肩胛背動脈分支分佈[8]。

12 高益穴主治病證

督俞穴主治心、胸、腹等疾患,如心痛,胸悶,呃逆,腹痛腹脹,腸鳴,惡寒發熱,背部疔瘡,心痛,腹痛,腹脹,心絞痛,乳腺炎,銀屑病,咳嗽,氣短,胃痛,現代又多用督俞穴治療心內外膜炎,冠心病心絞痛,膈肌痙攣,皮膚瘙癢症,冠心病,心動過速,心內外膜炎,胃炎,皮膚瘙癢

督俞穴主治心、胸、腹等疾患,如心痛、胸悶、呃逆、腹痛腹脹、腸鳴、惡寒發熱、背部疔瘡等[9]。

督俞穴主治心痛,腹痛,腸鳴,呃逆;以及心絞痛,乳腺炎,銀屑病等[9]。

16 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:591.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:705.

- ^ [3] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1829.

- ^ [5] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [6] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:89.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:233.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:78.

- ^ [9] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:233.