7 概述

肱骨是上肢骨中最長最粗的管狀骨。肱骨幹一般指外科頸以下,內外髁以上骨皮質較厚的骨段(圖3.4.3.1-0-1~3.4.3.1-0-3)。

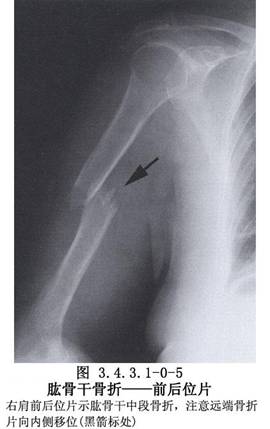

肱骨幹骨折常見,佔全身骨折的1.91%,爲第16位,由於上臂肌肉不如大腿發達,其血供又較豐富。從而肱骨幹骨折很少發生嚴重重疊畸形,骨折癒合也比較快。故大多數肱骨幹骨折可以採用手法復位和外固定,即使外固定稍不滿意,大多數骨折亦能在6~8周內癒合。對於新鮮肱骨幹骨折採用手術復位內固定,應嚴格掌握手術適應證。否則使用不當,將造成骨不連(圖3.4.3.1-0-4,3.4.3.1-0-5)。

8 適應症

肱骨幹骨折切開復位內固定術適用於:

3.伴有橈神經損傷的肱骨幹骨折,尤其是中下1/3和中1/3交界處的斜形或螺旋形骨折,其骨折線由外上斜向內下,骨折向外成角。在此情況下,橈神經很可能被夾在兩骨折斷端之間(圖3.4.3.1-1,3.4.3.1-2)。

5.肱骨幹多段骨折。

6.病理性骨折。

7.伴有其他需要臥牀休息的損傷。如上肢下肢同有骨折,一起用牽引治療比較困難,在此情況下,對肱骨幹骨折可選用手術切開復位內固定。

8.肱骨幹骨折不連接者。

9 術前準備

術前準備適當的內固定器材。如系肱骨幹上、下1/3骨折,可選擇長度和粗細適合的髓內針;如系中1/3骨折,應選擇長4孔或短6孔接骨板或加壓接骨板和長度適當的螺絲釘;如繫上、中段大斜形或螺旋形骨折,需準備2~3枚長度適當的加壓螺絲釘。

11 手術步驟

11.1 1.肱骨幹上1/3骨折切開復位髓內針固定術(Open Reduction and Intramedullary Nailing Fixation of Fracture of Praximal Third of Humerus)

(1)切口起自三角肌前緣中上部,沿該肌內緣向下至其止點,再垂直向下3~4cm(圖3.4.3.1-3)。

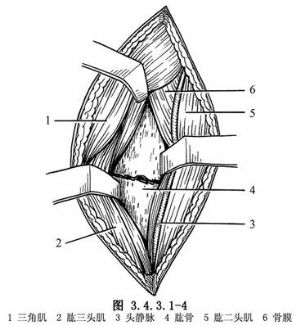

(2)切開皮下組織後,距頭靜脈外側0.5cm切開三角肌,下段切開肱二頭肌與肱三頭肌間隙、肱肌和骨膜,行骨膜下剝離,將兩側肌肉分別牽開,即可顯露骨折端(圖3.4.3.1-4)。

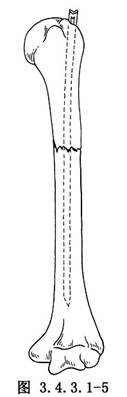

(3)清除骨折端積血,將選定的髓內針,在充分內收情況下從骨折近端髓腔逆行插入,須使髓內針從肱骨大結節處穿出,並於該處皮膚切一小口。用骨鉤將骨折復位。再將髓內針順行擊入骨折遠段髓腔內,髓內針尾端留在大結節外(圖3.4.3.1-5)。分別按層縫合兩切口,厚敷料加壓包紮。

11.2 2.肱骨幹中1/3骨折切開復位接骨板或自加壓接骨板內固定術(Open Reduction and Plate Fixation of Fracture of Middle Third of Humerus)

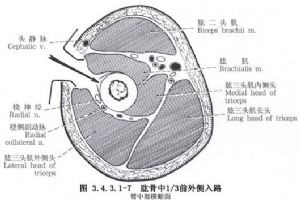

(1)切口起自三角肌止點前緣,沿肱二頭肌外緣向下,止於骨幹中下1/3交界處(圖3.4.3.1-6),手術入路解剖見下圖(圖3.4.3.1-7)。

(2)切開深筋膜後,沿肱肌與肱三頭肌之間切開肌間隙及骨膜,行骨膜下剝離。將肱肌與其淺層的肱二頭肌牽向內側,肱三頭肌牽向外側,即可顯露骨折端。

(3)清除骨折端積血後,將肘關節屈曲至90°使屈肌鬆弛。用骨鉤將骨折準確復位,放入三爪持骨鉗,將選定的接骨板置於肱骨幹前外側,旋緊三爪鉗將骨折端與接骨板夾牢(圖3.4.3.1-8)。再逐一鑽孔和擰入螺絲釘,取下三爪鉗後,再逐一將螺釘擰緊。按層縫合切口,厚敷料加壓包紮。

11.3 3.肱骨幹上、中1/3骨折交鎖髓內釘內固定術(Interlocking Nail Fixation of Fracture of Proximal and Middle Third of Humerus)

目前使用肱骨的交鎖髓內釘直徑有7mm、8mm、9mm三種,其近端均爲9mm,8mm、9mm髓內釘爲空心,其內可通過2.4mm導針。7mm者爲實心。交鎖髓內針近、遠端都用4.0mm全紋螺絲釘鎖定。該釘備有近端導向器(或稱鑽孔瞄準器)。可分擴髓腔與不擴髓腔兩種,可順行(由近而遠)插入,也可逆行(由遠而近)插入。

肱骨交鎖髓內釘可用於肱骨幹橫行、斜行和粉碎型骨折,骨折不連接以及病理性骨折。開放性骨折可在清創時使用開放插針,閉合骨折如有C形臂X線機可做閉合插釘,閉合插釘更能體現該釘的優點。如無C形臂X線機也可採用開放插釘(即切開骨折部)。

交鎖髓內釘的優點是可以抗旋轉剪力;其抗剪力強度比一般髓內針強;可防止骨折端分離或相互重疊;術後不用外固定利於預防肩、肘關節僵硬等。

術前測健側肱骨長度,準備適當長度和粗度的交鎖釘,直徑4mm全紋螺釘及相應一套工具。病人取仰臥位頭轉向健側。傷側上肢處於解剖位置於手術牀旁可透X線的手術檯上。如採用開放插釘亦可取全側臥位,傷側朝上。

(1)取自肩峯前方至肱骨大結節前方直切口長3~4cm。縱行切開三角肌,顯露肱骨大結節頂部,用拉鉤向兩側牽開。用曲柄錐插入大結節頂的前側,經X線監視證實後拔出曲柄錐,插入2.0mm圓頭導針(圖3.4.3.1-9)。

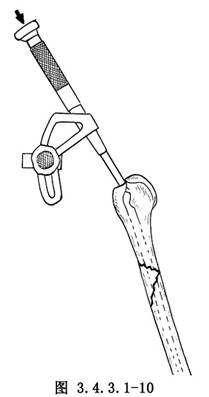

(2)如採用擴髓技術,沿2.0mm導針分別插入髓腔銼,每次增加直徑0.5mm進行擴大髓腔,直至髓內直徑大於所選用的髓釘直徑0.5~1.0mm,無論擴髓與否,肱骨近端4.0cm之內均應擴髓至10mm,以便容納交鎖髓內釘近段增粗部分。將交鎖髓內釘與引導器相連並固定於曲柄栓(其上還裝有瞄準器)上,再裝上擊入器,使髓釘近端弧朝向外側,在導針引導下緩緩擊入(8.9mm),通過骨折部時需在X線監視下進行,助手牽引遠端達到解剖復位。無X線監視機可開放復位及插釘。當髓釘進入骨折遠端後拔去導針,直至距鷹嘴窩上2.0cm,釘的近端需置於肱骨大結節頂的骨皮質下約0.5mm(圖3.4.3.1-10)。

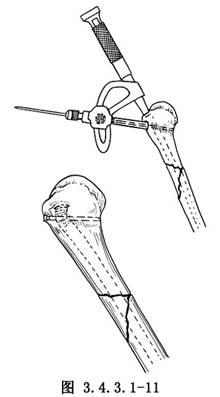

(3)將8mm套筒插入瞄準器內,通過相應處皮膚切口將其直抵骨皮質,在其內再套入2.7mm鑽頭套,用T形柄手鑽經2.7mm鑽頭套鑽孔,並鑽透內外側骨皮質。拔去T形柄手鑽及2.7mm鑽頭套,測量孔深。將4mm全紋螺絲釘經8mm套筒擰入,使髓釘近端鎖定(圖3.4.3.1-11)。

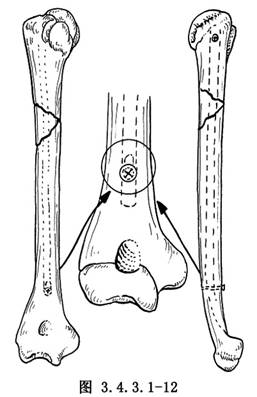

(4)肱骨交鎖髓釘遠端橢圓形孔爲前後方向。一般取前入路,在X線透視下於該孔正前方做1.0cm橫行切口,用血管鉗分離肱二頭肌,將2.7mm導針接於T形柄,徒手將其抵於前方皮質骨,將2.7mm鑽頭套套入8.0mm套筒內,再套入導針外,使8.0mm套筒抵於前側皮質骨。拔去導針。用2.7mm手鑽鑽孔,攻絲測深,移去2.7mm鑽頭套,擰入4.0mm全紋螺釘,使髓釘遠端鎖定(圖3.4.3.1-12)。逐一縫合切口,敷料包紮。

11.4 4.肱骨幹骨折逆行交鎖髓內釘內固定術(Retrograde Interlocking Nail Fixation of Fracture of Humerus Shaft)

肱骨逆行交鎖髓內釘內固定除適用於肱骨幹下1/3骨折外,尚可用於中1/3及上1/3的橫行、斜行以及蝶形骨折等。但肱骨下端骨折及骨質疏鬆者不宜採用。髓腔<10mm者忌用逆行法。逆行插針的優點是不涉及肩軸和肱骨結節區的結構,有利於肩關節功能的早期恢復。

病人俯臥,傷上肢置於X線透視臺上,亦可取全側臥位,傷肢朝上。

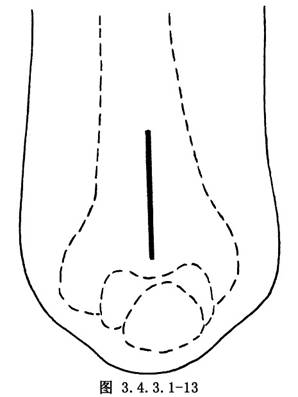

(1)自尺骨鷹嘴尖向上做一6cm縱行切口(圖3.4.3.1-13),縱行切開三頭肌腱膜及骨膜,顯露肱骨下段背側的鷹嘴窩,及其近端。

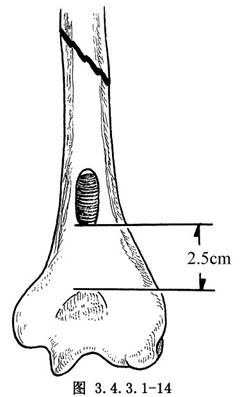

(2)距鷹嘴窩上2.5cm先用手鑽在皮質骨鑽孔,再擴大爲2.0×1.0cm骨窗(圖3.4.3.1-14)。

(3)同順行法插入圓頭導針,復位骨折,導針穿過骨折線進入骨折塊內(需X線監視,或開放復位穿針),直達肱骨頭。如採用擴髓技術方法同前。無論擴髓與否,遠側4cm之內均需擴髓至10mm。再按前法插入長短、粗細合適的交鎖髓釘。弧應朝向背側。理想的位置是釘的遠端剛剛埋入肱骨遠端髓腔內,不宜過深;近端距肱骨結節下不<2.0cm。遠端交鎖釘可在直視下擰入,也可經瞄準器擰入。T形手柄鑽鑽孔,將2.7mm鑽頭套套到8.0mm套筒內並抵於鑽孔處皮質骨上,然後經2.7mm鑽頭套鑽孔,攻絲、測深,移去2.7mm鑽頭套,將4.0mm全紋螺釘擰入鎖定髓釘遠端(圖3.4.3.1-15)。

(4)在C形臂X線機上看到近端髓釘末端橢圓形孔,在相應區上臂近端外側做一小切口,用血管鉗做鈍性分離至骨皮質。插入8mm套筒(其內套有2.7mm鑽頭套),用手鑽經鑽頭套鑽孔,直至鑽透內側骨皮質。經透視確認鑽頭通過髓釘橢圓形孔內,取出鑽頭套,擰入4mm全紋螺絲釘,將肱骨近端鎖定(圖3.4.3.1-16)。逐一縫合切口,敷料包紮。

12 術中注意要點

1.肱骨中、上段手術時,在三角肌止點外側和下1/3肌間隔處,有橈神經經過。在切開肱二頭肌與肱三頭肌之間前,先用手觸摸切口下有無索狀物,或逐層切開顯露橈神經;將肱三頭肌向外牽開時要輕柔,注意勿損傷橈神經。

3.使用髓內針做內固定者,其長度應適當。上1/3骨折的髓內針應達到肱骨髁上;下1/3骨折的髓內針應到達肱骨頭,不宜太短。

4.使用接骨板螺絲釘者,螺絲釘的長度以剛好穿過對側骨皮質爲度不宜太長或太短。用鑽頭鑽孔時,鑽頭宜比螺釘直徑小0.5mm,避免螺釘鬆動。

5.使用交鎖髓內釘時不能比髓腔粗,以免造成骨裂開。鎖定遠側螺釘注意避免肱骨髁上骨折。

6.擴髓至鷹嘴窩上2cm時操作要輕柔,尤其是有骨質疏鬆者。

7.無論是順行或逆行插交鎖釘,在鎖定上、下螺釘時,務使骨折對位滿意,切勿使骨折端分離,尤其是粉碎型骨折。

8.使用交鎖髓內釘者,其上、下鎖定的螺釘務必使它通過上下釘孔,而不能在釘孔外。