2 註解

兒童時期的肱骨下端有4~5個骨化中心及骨骺線,出現於不同年齡[圖44-40]。而且前有冠狀窩,後有鷹嘴窩,髁部的骨支架比較薄弱,易發生骨折。由於肱骨外髁有伸肌羣附着,內髁有屈肌羣附着,所以髁部骨折極易發生翻轉移位;而且移位後,難以用手法復位;即使手法復位成功,也極易因肌肉的牽拉而再移位。此外,髁部骨折常累及關節面和骨骺,如不及時給以恰當的治療,不但可以影響關節的伸屈功能,而且還可以影響骨骺的發育,出現生長性畸形。常見的肱骨髁骨折有肱骨外髁骨折和內上髁骨折兩種。內上髁骨折易併發尺神經損傷,檢查時應注意。這兩種髁部骨折塊多爲軟骨,x線片不顯影,有時易被忽視[圖1]。

7 手術步驟

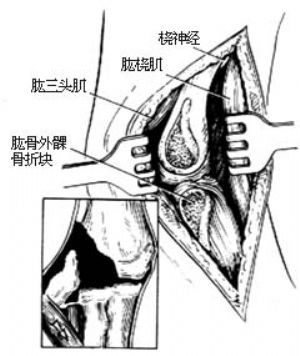

(一)肱骨外髁骨折

1.體位、切口 仰臥位,傷肢置胸前。肘外側弧形切口,起自肱骨外上髁上5cm,止於橈骨頸部[圖2 ⑴]。

2.顯露骨折處 切開皮膚、皮下組織後,在肱橈肌、橈側伸腕長肌和肱三頭肌間隙分離(橈神經從肱肌與肱橈肌之間穿向前側,分離切口上端時需注意避免損傷),並分別向前後拉開,即可顯露骨折。骨折塊呈不同程度的旋轉,常常是粗糙的骨折面向着肘關節外側,而光滑的關節面向着肱骨幹和滑車的骨折面[圖2 ⑵]。骨折塊遠大於x線片所顯影的大小(包括外上髁、肱骨小頭骨骺、部分滑車骨骺和小塊幹骺端骨質)。顯露時,注意不要切斷骨折塊的前臂伸肌腱附着處,以保存骨塊的血運。

3.復位 有時術中辨認延遲幾周手術的骨折移位有一定困難。應在清除關節內血腫、折端肉芽、骨痂及骨屑後,對照x線片,反覆辨認骨缺損外觀及移位的骨折面。確認後,屈肘使前臂伸肌鬆弛,用巾鉗夾住移位的骨塊反向復位。

4.內固定 在巾鉗維持復位下,用2根克氏針將外髁固定於肱骨幹,其方向自外下斜向內上,呈40°~60°角,用手搖鑽鑽入[圖2 ⑶]固定。

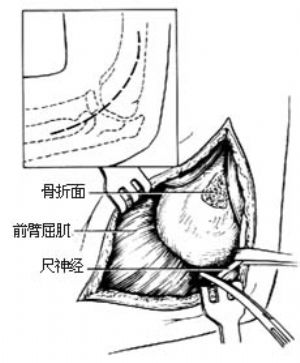

1.體位、切口 仰臥位,傷肢外展置牀旁小桌上,或屈肘置於胸前。肘內側切口,以肱骨內上髁部位爲中心,作縱行切口,長5cm[圖3 ⑴]。

2.顯露 切開深筋膜,即可見肱骨內上髁部位有粗糙骨折面。探查位於其後內側尺神經溝內的尺神經,並予以分離後拉開保護。

3.復位 內上髁骨折塊常被夾入尺骨半月切跡與肱骨滑車之間,所以看不到骨折塊,僅可見到屈肌及腱膜連同關節囊嵌入關節內[圖3 ⑴],應仔細用彎止血鉗挑出肌肉及骨折塊[圖3 ⑵]。骨折塊有時未嵌入關節內,比較容易找到。復位時要屈肘,使前臂屈肌鬆弛,即可將骨折塊完全復位。

4.內固定 將骨折塊復位並保持對位後,用克氏針從骨折塊中心向上、向對側斜行鑽入肱骨下端松質骨內作內固定。骨折癒合後,尺神經溝會因骨質增生而變得狹小或不平,可能以後發生尺神經的遲發性癱瘓。一般應在內固定後同時行尺神經前移術[圖3 ⑶]。