6 概述

兒童骨腫瘤包括原發性和繼發性骨腫瘤,原發性骨腫瘤指原發於骨組織的良性骨腫瘤、惡性骨腫瘤和瘤樣病變;繼發性骨腫瘤指其他器官惡性腫瘤轉移到骨組織的腫瘤。臨牀上以良性骨腫瘤和瘤樣病變較爲多見。而惡性骨腫瘤中,骨肉瘤最爲多見。近年來由於外科技術的進步,骨腫瘤外科分期系統的建立和手術前後輔助化療的廣泛應用,使骨腫瘤的外科治療效果顯著提高,2年無瘤存活率已由30%提高到80%左右。而且已不再把截肢術作爲治療惡性骨腫瘤的首選方法,許多學者推崇採用局部廣泛或局部根治性骨腫瘤切除和保留肢體的手術,即通過外科手術切除腫瘤病竈,同時應用輔助化療消除已發生的顯微轉移病竈。

7 適應症

1.股骨遠端原發性惡性骨腫瘤,其外科分期爲ⅠB、ⅡA和ⅡB者。

2.術前化療敏感。

3.術前CT和MRI顯示無主要血管神經束受累、病理性骨折、局部感染和瀰漫性皮膚浸潤者。

4.病兒及其父母有保肢願望。

11 手術步驟

11.1 1.切口

取下肢前正中縱行切口,起自大腿中上1/3,止於小腿中下1/3。

11.2 2.顯露

沿切口方向切開皮膚和皮下組織,將膝關節屈曲90°,遊離兩側皮瓣並在下肢的後側會師,使股骨遠端、脛骨近端以及周圍的肌肉和膕窩完全顯露(圖12.33.3.1-1)。然後在膕窩仔細解剖膕動靜脈和脛神經並向後牽拉保護,結紮血管分支。根據腫瘤侵犯骨皮質、髓腔及周圍軟組織的情況,確定遊離、顯露軟組織的範圍。原則上應在腫瘤邊緣兩端切除5~7cm的正常組織,其腫瘤周圍要保留1cm厚的肌肉組織。如果腫瘤已穿破骨皮質而累及骨間膜室內肌肉,應將此骨間膜室內的肌肉連同骨腫瘤一起整段切除。由於關節軟骨、關節囊和肌間隙是腫瘤侵襲的屏障,所以如果腫瘤未穿破關節軟骨,可經關節切除。在髕腱止點處將肌腱切斷,並將髕骨連同股直肌翻向近端,切開關節囊和切斷交叉韌帶。然後在同一解剖層次遊離軟組織,充分顯露擬定截骨平面和切除軟組織的範圍。

11.3 3.切除腫瘤及軟組織袖

根據術前確定的截骨平面,即於骨腫瘤上界近端5cm處,橫行切斷保留在股骨周圍的肌肉組織袖。此肌袖厚度應在1cm以上。繼之用電鋸或線鋸橫行截斷股骨。如經膝關節切除腫瘤,此時可將腫瘤及肌袖取出。但對腫瘤已侵襲關節者,須將脛骨在幹骺端處連同肌袖與股骨腫瘤一併切除,然後,在保留的近端股骨髓腔和周圍的軟組織牀內,多處採集組織塊做冷凍切片。經病理證實無腫瘤組織,參加手術者更換手術衣、手套和手術器械,並重新鋪單,進行下一步操作。

11.4 4.膝關節固定

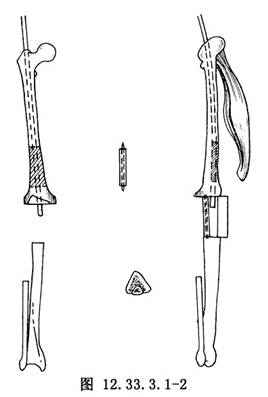

如經關節切除腫瘤者,則應去除關節軟骨及1cm正常的脛骨近端骨組織。然後測量股骨截骨面與脛骨之間的長度,並切除相應長度的同側腓骨作爲植骨材料。腓骨植骨的遠端面切成1cm的斜面,將與腓骨髓腔相當的斯氏釘穿過腓骨植骨的髓腔,沿斜面突出1cm長的釘尾彎向背側,以防止其移動,並在股骨斷端後側的皮質鑽一個與斯氏釘直徑相同的骨孔,以備插入腓骨植骨近端外露的斯氏釘。擴大股骨和脛骨髓腔,逆行將斯氏釘穿入股骨,自臀部皮膚穿出,再把腓骨植骨放置在股骨和脛骨後側皮質間隙中(圖12.33.3.1-2)。

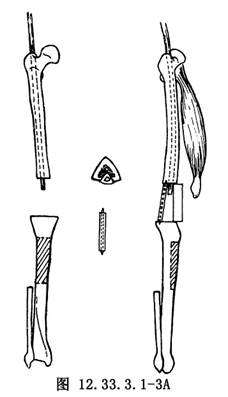

在前方皮質間隙內,暫時放置一個間隔物,再將斯氏釘通過此間隙打入脛骨內,注意保持股骨與脛骨的正常軸線。然後在同側脛骨幹,距脛骨近端3cm處的遠端切除一個長方形骨皮質塊,其長度應比間隙長1.5cm左右,用於間隙前方植骨(圖12.33.3.1-3A、B)。

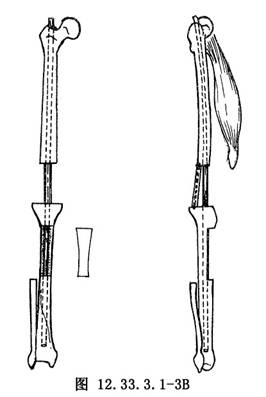

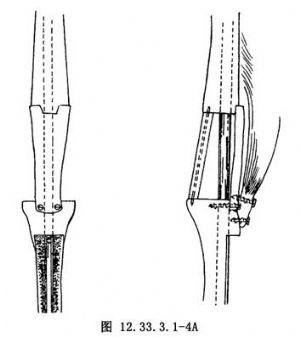

在前方間隙植骨之間,先將股骨斷面前方皮質剪成舌狀,脛骨近端前方皮質做一個骨槽。再於脛骨植骨骨塊的近端,預製一個與股骨前方舌狀皮質相適應的骨槽。然後把脛骨塊嵌入前方間隙內,並用力向近端推小腿,使腓骨和脛骨植骨緊緊嵌在間隙之中,可用1或2枚螺絲釘固定脛骨植骨骨塊的遠端。如果髕骨和股直肌得到保留,切除髕骨關節軟骨,將其放置在脛骨近端和脛骨植骨塊的遠端,用2枚松質骨螺絲釘固定(圖12.33.3.1-4A、B)。

11.5 5.閉合切口

12 術中注意要點

1.在設計皮膚切口時,應將原來活檢的皮膚切口做梭形切除,而活檢深部的軟組織則與骨腫瘤一併切除。

2.本手術要切除的骨腫瘤兩端應有5cm以上的正常組織,其周圍要保留1cm厚的肌肉組織袖,才能實現局部廣泛性切除,避免遺留腫瘤組織。當骨腫瘤已穿破骨皮質進入軟組織時,應將此骨間膜室的肌肉一併切除,必要時可犧牲不影響肢體存活的血管神經。在顯露和分離軟組織時,應遵循上述原則,根據具體情況做適當的分離和顯露,避免直接顯露和接觸腫瘤組織。

3.植骨和髓內釘固定是保留肢體功能的關鍵環節。因此,選擇髓內釘時既要考慮其直徑和長度,又要按股骨的弧度,把髓內釘預製成相似的弧度,保持下肢的正常軸線。同時,應注重腓骨和脛骨植骨塊的長度,並修剪成能牢固地嵌入骨缺損間隙中,爲植骨融合創造條件。