3 概述

骨盆骨折(pelvic fracture[1])爲病名[2]。是指以局部疼痛、腫脹,會陰部、腹股溝部或腰部可出現皮下瘀斑,下肢活動和翻身困難,患側下肢可有短縮畸形爲主要表現,發生在包括骶骨、尾骨、髖骨、恥骨、坐骨等部位的骨折[2][2]。

由於骨結構堅固以及盆內含有臟器、血管與神經等重要結構,因此骨盆骨折的發生率較低而病死率較高。人羣中的骨盆骨折發生率大約爲20/10萬~37/10萬,約佔所有骨折的0.3%~6%。骨盆骨折半數以上伴有合併症或多發傷。最嚴重的是創傷性失血性休克,及盆腔臟器合併傷,救治不當有很高的死亡率。未合併軟組織或內臟器官損傷的骨盆骨折的病死率爲10.8%,複雜的骨盆創傷病死率爲31.1%。

11 發病機制

骨盆骨折多爲直接暴力撞擊、擠壓骨盆或從高處墜落衝撞所致。運動時突然用力過猛,起於骨盆的肌肉突然猛烈收縮,亦可造成其起點處的骨盆撕脫骨折。低能量損傷所致的骨折大多不破壞骨盆環的穩定,治療上相對容易。但是,中、高能量損傷,特別是機動車交通傷多不僅限於骨盆,在骨盆環受到破壞的同時常合併廣泛的軟組織傷、盆內臟器傷或其他骨骼及內臟傷。因此,骨盆骨折常爲多發傷中的一個損傷。多發傷中有骨盆骨折者爲20%,機動車創傷中有骨盆骨折者爲25%~84.5%。骨盆骨折是機動車事故死亡的三大原因之一,僅次於顱腦傷和胸部損傷。損傷後的早期死亡主要是由於大量出血、休克、多器官功能衰竭與感染等所致。在嚴重的骨盆創傷的救治中,防止危及生命的出血和及時診斷治療合併傷,是降低病死率的關鍵。

12 骨盆骨折的臨牀表現

12.1 局部表現

受傷部位疼痛,翻身及下肢活動困難。檢查可見恥骨聯合處腫脹、壓痛,恥骨聯合增寬,髂前上棘因骨折移位而左右不對稱,髖關節活動受限,骨盆擠壓、分離試驗陽性,即兩手置雙側髂前上棘處,用力向兩側分離,或向中間擠壓,引起劇痛;亦可於側臥位擠壓。有腹膜後出血者,腹痛、腹脹,腸鳴音減弱或消失。膀胱或尿道損傷可出現尿痛、血尿或排尿困難。直腸損傷時,肛門出血,肛門指診有血跡。神經損傷時,下肢相應部位神經麻痹。患側肢體縮短,從臍至內踝長度患側縮短。但從髂前上棘至內踝長度患側常不縮短股骨頭中心脫位的例外。在骶髂關節有脫位時,患側髂後上棘較健側明顯凸起,與棘突間距離也較健側縮短。表示髂後上棘向後、向上、向中線移位。

12.2 全身情況

出血多時即表現神志淡漠、皮膚蒼白、四肢厥冷、尿少、脈快、血壓下降等失血性休克徵象,多爲伴有血管損傷內出血所致。

12.3 骨盆骨折的分類

12.3.1 (1)依據骨盆骨折後形態分類

依據骨盆骨折後形態可分爲壓縮型(compression type)、分離型(separation type)和中間型(neutral type)。

12.3.1.1 ①壓縮型

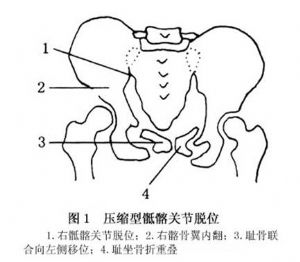

骨盆側方受到撞擊致傷,例如機動車輛撞擊骨盆側方,或人體被摔倒側位着地,夜間地震側臥位被砸傷等。骨盆受到側方砸擊力,先使其前環薄弱處恥骨上下支發生骨折,應力的繼續,使髂骨翼向內壓(或內翻),在後環骶髂關節或其鄰近發生骨折或脫位,側方的應力使骨盆向對側擠壓並變形。恥骨聯合常向對側移位,髂骨翼向內翻。骨盆爲環狀,傷側骨盆向內壓、內翻,使骨盆環發生向對側扭轉變形(圖1)。

12.3.1.2 ②分離型

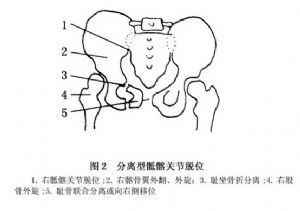

系骨盆受到前後方向的砸擊或兩髖分開的暴力,例如摔倒在地俯臥位骶部被砸壓;或俯臥牀上骶後被建築物砸壓,兩髂前部着地,兩側髂骨組成的骨盆環前寬後窄,反衝力使着地重的一側髂骨翼向外翻,先使前環恥、坐骨支骨折或恥骨聯合分離,應力的繼續,髂骨更向外翻,使骶髂關節或其鄰近發生損傷。骨盆環的變形是傷側髂骨翼向外翻或扭轉,使與對側半骨盆分開,故稱分離型或開書型。由於髂骨外翻,使髖關節處於外旋位(圖2)。

12.3.1.3 ③中間型

12.3.2 (2)依據骨盆環穩定性分類

前環骨折如恥骨支骨折,髂前上棘撕脫骨折等均不破壞骨盆的穩定性,後環骶髂關節及其兩側的骨折脫位和恥骨聯合分離,都破壞了骨盆的穩定性,爲不穩定骨折。

12.3.3 (3)依據骨折部位分類

12.3.3.1 ①骶髂關節脫位(fracture dislocation of sacro-iliac joint)

骶髂關節的上半部爲韌帶關節,無軟骨關節面,在骶骨與髂骨之間有許多凸起與凹陷,互相嵌插借纖維組織相連,頗爲堅固。骶髂關節的下半部有耳狀軟骨面、小量滑膜及前後關節囊韌帶,是真正的關節,比較薄弱。常見骶髂關節脫位又分爲3種:

C.經耳狀關節與髂骨翼後部斜骨折發生脫位。前者脫位的骨折線與身體長軸平行,脫位的半側骨盆受腰肌及腹肌牽拉,向上移位,很不穩定,不易保持復位,後者髂骨翼後部斜骨折線,對脫位半側骨盆向上移位有一定阻力。

12.3.3.2 ②骶髂關節韌帶損傷(ligament injury of sacro-iliac joint)

施加於骨盆的暴力,使骨盆前環發生骨折,使骶髂關節的前側韌帶或後側韌帶損傷,該關節間隙張開,但由於一側韌帶尚存而未發生脫位,骨盆的旋轉穩定性部分破壞,發生變形。

12.3.3.3 ③髂骨翼後部直線骨折(straight fracture of posterior wing ilium)

骨盆後環中骶髂關節保持完整,在該關節外側髂骨翼後部發生與骶髂關節平行的直線骨折,骨折線外側的半個骨盆受腰肌腹肌牽拉,向上移位。

12.3.3.4 ④骶孔直線骨折(straight fracture through the sacral holes)

骶髂關節完整,在其內側4個骶骨前後孔發生縱骨折,各骨折線連起來使上4個骶骨側翼與骶骨管分離,該側半骨盆連骶骨側翼被牽拉向上移位,由於骶1側翼上方爲第5腰椎橫突,該側骶骨翼上移的應力,可撞擊第5腰椎橫突發生骨折,此類型損傷,骨折線與身體縱軸平行,靠近體中線,向上牽拉的肌力強大,故很不穩定,該側骨盆上移位較多,可達5cm以上。復位時需要強大的牽引力(圖3)。

以上4類不穩定骨盆骨折的後環損傷部位,都在骶髂關節或其鄰近,其損傷機制及骨盆變形有共同的規律。

在骶髂關節脫位,髂骨翼後部直線骨折及骶孔直線骨折中,均可見到壓縮型、分離型與中間型。在骶髂關節後側韌帶損傷,前環恥、坐骨支骨折,骨盆向對側扭轉變形;其分離型,骶髂關節前面韌帶損傷,前環恥、坐骨支骨折,傷側髂骨翼外翻,骨盆向傷側扭轉變形。無中間型。

12.3.3.5 ⑤骶骨骨折

多爲直接打擊所致骶骨發生裂隙骨折,未發生變位者不影響骨盆的穩定性。由擠壓砸擊所致的骶骨骨折,嚴重者亦發生變位及前環骨折,就成爲不穩定性骨盆骨折。由於骶骨管中有馬尾神經存在,移位骨折可致馬尾損傷。Denis等將骶骨骨折分爲3區:Ⅰ區爲骶骨翼骨折,腰5神經根從其前方經過,可受到骨折的損傷;Ⅱ區爲骶管孔區,骶1~3孔區骨折,可損傷坐骨神經,但一般無膀胱功能障礙;Ⅲ區爲骶管區,骶管骨折移位可損傷馬尾,其表現爲骶區肛門會陰區麻木及括約肌功能障礙。

12.3.4 (4)Tile分類

12.3.4.1 A型(穩定型)

骨盆環骨折,移位不大,未破壞骨盆環的穩定性,如恥骨支,坐骨支骨折,髂前上棘撕脫骨折,髂翼骨折等。

12.3.4.2 B型(旋轉不穩定型)

骨盆的旋轉穩定性遭受破壞,但垂直方向並無移位,僅發生了旋轉不穩定,根據損傷機制不同分爲B1開書型即前述分離型骨折,B1①骨盆裂開<2.5cm,B1②骨盆裂開>2.5cm,B2骨盆側方壓縮骨折,即壓縮型,受傷的同側發生骨折,B3骨盆受側方壓縮,對側發生骨折,同前述壓縮型骨折(圖4)。

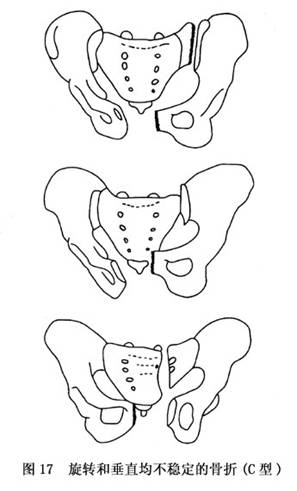

12.3.4.3 C型(旋轉與垂直不穩定)

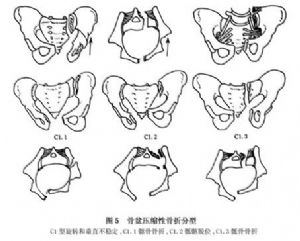

骨盆骨折即發生旋轉移位,又發生垂直移位,C1單側骶髂關節脫位,C2雙側骶髂關節脫位,C3骶髂關節脫位並有髖臼骨折(圖5)。

13 骨盆骨折的併發症

骨盆骨折的合併傷發生率較高,而且常比骨折本身更爲重要,應及時進行全面而仔細的檢查和作出正確診斷。常見的合併傷有以下幾種。

13.1 中樞神經系統損傷

此種創傷常以顱腦或脊髓傷的症狀、體徵爲主要臨牀表現。診斷主要是根據不同程度的意識障礙或脊髓損傷的表現,以及放射學檢查包括CT檢查迅速進行診斷。應注意的是,顱腦傷患者常不能詳述受傷史,或因自覺症狀與骨盆骨折體徵不明顯而將骨盆骨折漏診,要注意檢查骨盆部。神經損傷多在骶骨骨折時發生,組成腰骶神經乾的骶1及骶2最易受損傷,可出現臀肌、膕繩肌和小腿腓腸肌羣的肌力減弱,小腿後方及足外側部分感覺喪失。骶神經損傷嚴重時可出現跟腱反射消失,但很少出現括約肌功能障礙,予後與神經損傷程度有關,輕度損傷予後好,一般一年內可望恢復。

13.2 腹內臟器傷

造成骨盆骨折的墜落傷、擠壓及交通事故傷常伴有腹內臟器傷及脊柱骨折。腹內臟器損傷出血或消化道內容物外溢,可刺激腹膜,引起疼痛及出血性休克。腹痛是腹部創傷的主要症狀,但骨盆或脊柱骨折可因造成腹膜後血腫而出現腹痛、腹脹、壓痛、腸蠕動減弱等腹膜刺激症狀,有時易與腹內臟器損傷出血相混淆,需仔細鑑別。兩者的主要鑑別點是,腹膜後血腫引起的腹膜刺激徵較輕,且多爲偏側性;實質性臟器的叩診濁音存在,無移動性濁音;腹腔穿刺陰性或爲少量淡紅血水,腹腔灌洗的迴流液中紅細胞計數遠小於失血量;腹部X線平片示腰大肌陰影模糊。而腹腔內出血或臟器損傷的臨牀表現基本上與上述表現相反。B型超聲檢查對腹腔內出血、實質性臟器破裂的診斷有相當高的準確性,有助於對腹內臟器傷快速作出診斷。

13.3 尿道及膀胱傷

骨盆骨折合併尿道或膀胱傷尤爲多見。後尿道損傷(膜部)時血液和尿液多限於恥骨後及膀胱周圍;會陰部的“騎跨傷”易造成前尿道的球部傷,外滲的尿液及血液主要限於會陰部。根據排尿困難、尿道口有血液、會陰部有血腫及尿外滲現象,不難對尿道損傷作出診斷。膀胱傷可根據膀胱注水試驗明確診斷膀胱是腹膜內或腹膜外破裂。

13.4 直腸傷

合併直腸損傷的患者,骨盆骨折一般都相當嚴重,且有休克。直腸損傷並不是常見的合併症,直腸破裂如發生在腹膜反折以上,可引起瀰漫性腹膜炎。如發生在反折以下,則可發生直腸周圍感染,常爲厭氧菌感染。患者常有裏急後重感。肛門流血是直腸肛管傷的重要標誌。直腸指診可瞭解直腸有無壓痛、腫脹或移動骨片。直腸破裂時或可摸到破裂口。通過指套染有血跡可判定有直腸傷的存在;如尿液從肛門排出,則可確診同時合併膀胱傷。

14 檢查

14.1 骨盆後前位X線片

X線平片檢查一般可明確骨折部位、骨折類型及其移位情況,亦常能提示可能發生的併發症。全骨盆後前位X線片可顯示骨盆全貌,對疑有骨盆骨折者應常規拍攝全骨盆後前位X線片以防漏診。對骨盆後前位X線片上顯示有骨盆環骨折者,爲明確瞭解骨折移位情況還應再攝骨盆入口位和出口位片。

14.2 骨盆入口位片

患者仰臥,X射線從顱側投向尾側,與片盒成60°傾斜攝片。本位片可顯示恥骨段骨折移位;骨盆向內、向外旋轉和向內移位的程度;骶髂關節向後移位及骶骨骨折是否侵犯椎管;同樣可顯示坐骨棘撕脫骨折。

14.3 骨盆出口位片

X線是從尾側投向顱側,與片盒成45°角。本片可顯示桶柄型損傷與恥骨體骨折,對確定半骨盆有無向上旋轉移位是很有用的,在本片上同樣可顯示骶骨或髂骨骨折移位情況。

CT檢查對骨盆骨折雖不屬常規,但它可在多個平面上清晰顯示骶髂關節及其周圍骨折或髖臼骨折的移位情況,因此,凡涉及後環和髖臼的骨折應行CT檢查。骨盆三維重建CT或螺旋CT檢查更能從整體顯示骨盆損傷後的全貌,對指導骨折治療頗有助益。但應銘記,對血流動力學不穩定和多發傷患者,後前位全骨盆X線片是最基本和最重要的放射學檢查,不要在拍攝特殊X線片上花費時間,更爲重要的是儘快復甦。

15 骨盆骨折的診斷

骨盆骨折多系高能量外力所致,常併發低血容量性休克和臟器傷。臨牀檢查首先要對患者全身情況作出判斷,尤其要注意有無威脅生命的出血及呼吸和神智狀態;其次要確定骨盆有無骨折和骨盆環是否穩定,同時必須明確有無合併傷。

15.1 骨盆骨折的臨牀特點

一般認爲,根據病史、體格檢查和骨盆正位X線片即可明確有無骨盆骨折。詢問外傷史時應瞭解外力的性質、方向及外力大小,以便於估計傷勢輕重、判斷骨折部位與骨折類型。骨盆環連續性未受損害的骨盆邊緣骨折的主要表現是局部疼痛與壓痛,骨盆擠壓與分離試驗陰性;而骨盆環單處骨折者的擠壓與分離試驗爲陽性。骨盆環前後聯合骨折或骨折脫位時,則骨盆不穩定並多有骨盆變形,疼痛也廣泛。在急診室,初步診斷骨盆骨折的依據是,骨盆部有受暴力衝擊或擠壓的外傷史;有較廣泛的局部疼痛或腫脹,活動下肢時骨盆部疼痛加重,局部壓痛顯著,骨盆擠壓與分離試驗陽性。不穩定型的骨盆骨折患者有下列表現:

(1)下肢不等長或有明顯的旋轉畸形。

(2)兩側的臍-髂前上棘間距不等。

(4)傷側髂後上棘較健側明顯向後凸起。

對疑有骨盆骨折而血流動力學不穩定的患者,檢查要輕柔,詢問外傷史和視診是最基本的。骨盆分離、擠壓及伸屈髖關節檢查應儘量避免,以免加重出血和疼痛。

15.2 放射學檢查

(1)骨盆後前位X線片:X線平片檢查一般可明確骨折部位、骨折類型及其移位情況,亦常能提示可能發生的併發症。全骨盆後前位X線片可顯示骨盆全貌,對疑有骨盆骨折者應常規拍攝全骨盆後前位X線片以防漏診。對骨盆後前位X線片上顯示有骨盆環骨折者,爲明確瞭解骨折移位情況還應再攝骨盆入口位和出口位片。

(2)骨盆入口位片:患者仰臥,X射線從顱側投向尾側,與片盒成60°傾斜攝片。本位片可顯示恥骨段骨折移位;骨盆向內、向外旋轉和向內移位的程度;骶髂關節向後移位及骶骨骨折是否侵犯椎管;同樣可顯示坐骨棘撕脫骨折。

(3)骨盆出口位片:X線是從尾側投向顱側,與片盒成45°角。本片可顯示桶柄型損傷與恥骨體骨折,對確定半骨盆有無向上旋轉移位是很有用的,在本片上同樣可顯示骶骨或髂骨骨折移位情況。

CT檢查對骨盆骨折雖不屬常規,但它可在多個平面上清晰顯示骶髂關節及其周圍骨折或髖臼骨折的移位情況,因此,凡涉及後環和髖臼的骨折應行CT檢查。骨盆三維重建CT或螺旋CT檢查更能從整體顯示骨盆損傷後的全貌,對指導骨折治療頗有助益。但應銘記,對血流動力學不穩定和多發傷患者,後前位全骨盆X線片是最基本和最重要的放射學檢查,不要在拍攝特殊X線片上花費時間,更爲重要的是儘快復甦。

16 骨盆骨折的治療

16.1 骨盆骨折的治療原則

骨折的類型和嚴重程度不一,治療方法的選擇主要取決於骨盆環是否穩定和有無內臟合併傷。治療原則首先是防治威脅生命的大量出血與內臟器官損傷,但也要對不穩定的骨盆骨折進行早期復位和持續固定,以利控制骨折的大出血,減輕疼痛和減少脂肪栓塞綜合徵(fat embolus syndrome,FES)、彌散性血管內凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)、急性呼吸窘迫綜合徵(acute respiratory distress syndrome,ARDS)等嚴重併發症。骨盆承重結構的恢復,亦有助於獲得儘可能好的功能效果。

由於嚴重的骨盆不穩定性骨折常是多發性損傷,因此爲保證優先處理危及生命的合併傷及併發症,McMurtry提出了一個A~F的處理順序方案,其內容如下:

A(airway,氣道):通暢呼吸道,給氧,氣管插管,閉式引流等,並注意胸部傷。

B(bleeding,出血):控制外出血,輸血、輸液,包括輸血小板和監測凝血指標。

D(digestive system,消化系統):腹內臟器損傷的處理。

此方案的特點是從患者的整體治療出發,首先搶救威脅患者生命的損傷,保持呼吸道通暢和防治大量出血,恢復血流動力學穩定。根據近年來的進展,骨折早期固定可減少FES、DIC、ARDS等嚴重併發症的發生,因此應在上述的“B”中增加骨盆不穩定骨折復位和固定,包括用外固定器固定骨盆前環,或用Ganz抗休克“C”形骨盆鉗固定。

患者因腹膜後大量出血,常合併休克。應嚴密觀察進行輸血、輸液、骨盆骨折的輸血可多達數千毫升,若經積極搶救大量輸血後,血壓仍繼續下降,未能糾正休克,可考慮結紮一側或兩側髂內動脈,或經導管行髂內動脈栓塞術。

膀胱破裂可進行修補,同時作恥骨上膀胱造瘻術。對尿道斷裂,宜先放置導尿管,防止尿外滲及感染,並留置導尿管直至尿道癒合。若導尿管插入有困難時,可進行恥骨上膀胱造瘻及尿道會師術。

直腸損傷,應進行剖腹探查,做結腸造口術,使糞便暫時改道,縫合直腸裂口,直腸內放置肛管排氣。

16.2 各型骨盆骨折的治療

16.2.1 (1)骨盆環穩定或基本穩定的骨折(A型):

16.2.1.1 ①骨盆邊緣撕脫骨折

骨盆邊緣撕脫骨折多因肌肉突然猛烈收縮將其起點處的骨質撕脫造成,骨折發生在骨盆邊緣,未累及骨盆環,如縫匠肌撕脫髂前上棘、股直肌撕脫髂前下棘及膕繩肌撕脫坐骨結節等(圖6)。局部有疼痛、腫脹及壓痛,進行與肌肉作用相反的動作時疼痛加重。骨折片可有輕度移位。

這類骨折不論有無移位,一般不需特殊治療,骨折癒合後對功能無影響。治療只需對症處理、臥牀休息,使骨折免受肌肉收縮牽拉。如髂前上棘或髂前下棘撕脫骨折,在患者臥牀期間用一軟枕將膝墊高,保持適當的屈髖位以減輕疼痛,待疼痛消失後即可下地負重活動;在坐骨結節撕脫骨折,患者臥牀休息時應置大腿於伸直、外旋位。

16.2.1.2 ②髂骨翼骨折

髂骨翼骨折多爲直接暴力所致,骨折發生在骨盆邊緣,未破壞骨盆環的邊緣與骨盆環完整性(圖7)。由於骨折部的內側與外側有骨膜及厚實的肌肉覆蓋保護,骨折大多無明顯的移位。如軟組織損傷嚴重、骨折塊移位顯著,可伴有較大的血腫,傷側腹壁強直與壓痛。X線片能明確診斷。

單純髂骨翼骨折無需復位與固定,只需臥牀休息3~4周,疼痛消失後即可下地活動。如骨折塊大且有嚴重移位,爲保證骨折順利癒合和早期下地活動,則需考慮切開復位以及用骨松質螺釘或鋼板螺釘內固定。

16.2.1.3 ③單一的恥骨水平支或下支骨折

一側或兩側單一的恥骨支骨折多由側方擠壓所致。骨折端常有輕度移位,但不影響骨盆環的穩定性與負重功能(圖8)。局部有腫脹與壓痛,傷側髖關節外展與過伸時可使疼痛加劇,骨盆擠壓與分離試驗陽性。X線檢查可確定診斷。

由於單一的恥骨支或坐骨支骨折無損於骨盆環的完整與穩定,一般臥牀休息2~3周即可下地活動。臥牀時在膝下置一軟枕,保持髖關節於屈曲位以減輕疼痛。

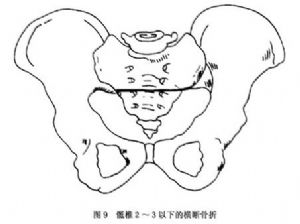

16.2.1.4 ④骶椎2~3以下的橫斷骨折

多由於後仰坐倒時直接撞擊所致。骨折發生在兩骶髂關節下緣連線以下(圖9),多呈橫行裂隙或向前輕度移位,嚴重移位少見。臨牀表現爲骶部疼痛、局部微腫脹和明顯壓痛,患者多不能取坐立。合併神經損傷者有馬鞍區感覺障礙或大小便失常,側位X線片可顯示骶骨橫斷骨折。

骨折無移位或移位輕微者,只需臥牀休息、避免壓碰,疼痛於數週後即可消退。骨折完全錯位者,從肛門用手指向後推壓多難以復位,且有損傷直腸的危險,可考慮切開復位。

16.2.1.5 ⑤單側恥骨上、下支骨折

單側恥骨上、下支骨折多由側方擠壓損傷所致。骨折未累及承重弓(主弓),對骨盆環的穩定性無明顯影響,骨折移位不嚴重(圖10)。臨牀表現主要爲骨折局部明顯疼痛與腫脹,患者多不能站立與行走,髖關節活動受限,骨盆擠壓與分離試驗陽性。X線片可確定診斷。

因骨折多無明顯移位,骨盆後環仍保持完整,骨折癒合後對負重功能無影響,故只需對症治療、臥牀休息、保持髖關節適當屈曲,疼痛消失後即可下地活動。

16.2.1.6 ⑥恥骨聯合輕度分離

孤立的恥骨聯合分離少見。輕度分離是指其間隙小於2cm(圖11),如分離間隙大於2.5cm,則應考慮因骨盆外旋而有造成後環部結構損傷的可能性,如骶髂關節前部韌帶損傷,因此要仔細檢查有無骶髂關節損傷,以免因漏診而造成永久性疼痛。恥骨聯合分離引起的疼痛較集中在恥骨聯合處,用手指可摸到有不甚明顯的溝隙。患者骨盆分離試驗陽性。X線片可以顯示恥骨聯合間隙增寬。

治療是用手法擠壓兩側骨盆,使恥骨聯合對合後用骨盆束帶固定,如此可減輕疼痛和使患者感到舒服。臥牀休息4~6周。一般來說,即便復位不完全,亦很少遺留永久性功能障礙。對合並有尿道或膀胱傷的患者,手術後用骨外固定器行骨盆前環外固定,有利於術後護理和早期下地活動。

16.2.1.7 ⑦骶髂關節半脫位

骶髂關節半脫位雖屬骨盆環一處損傷,但損傷是位於骨盆承重弓主要的承重部位,如未完全整復脫位,恢復骶髂關節的穩定,則將後遺永久性腰背痛與無力。骶髂關節半脫位者有局部疼痛和腫脹,坐、立及翻身活動可加劇疼痛。骨盆擠壓與分離試驗以及“4”字試驗均爲陽性。X線片上可見傷側髂骨向上、向後移位,比健側更接近中線,與骶骨有陰影重疊。

傳統療法是手法復位和用雙側石膏褲固定3個月。爲減少長期臥牀的許多併發症,有的學者主張手法整復半脫位後經皮穿放加壓螺釘固定骶髂關節。對有持續疼痛的陳舊性半脫位,宜行骶髂關節融合術。

16.2.1.8 ⑧雙側恥骨上、下支骨折

雙側恥骨上、下支骨折多由於側方擠壓所致。此種損傷雖有骨盆前環兩處斷裂,但骨盆後側仍保持完整,骨折移位不大,對骨盆環的穩定性及承重功能無大的影響(圖12)。恥骨骨折移位常造成後尿道損傷,表現爲排尿困難或尿瀦留,尿道口流血或有血跡。雙側恥骨上、下支骨折的局部症狀較單側骨折者重。X線檢查可明確診斷。

治療與單側恥骨上、下支骨折相同,臥牀休息即可。臥牀期間,在患者膝下墊一軟枕,保持髖關節適當屈曲以減輕疼痛。對未併發尿道或膀胱損傷者,一般不需行骨盆外固定治療。

16.2.2 (2)骨盆環旋轉不穩定縱向穩定骨折(B型)

這類骨折是由於較大的暴力從前後方向或從側方擠壓骨盆所致。這種外力不僅造成骨盆前環部骨折或恥骨分離,同時,傷側骨盆繞縱軸旋轉,使骶髂關節受到損傷,使骨盆發生旋轉不穩定,骨盆變形,且有較高的併發症發生率。根據外力作用方向不同,可將旋轉不穩定的骨盆環骨折分爲以下兩型。

16.2.2.1 ①分離型骨折

分離型骨折又稱“開書”型或外旋型骨折,多因骨盆遭受來自前後方向的擠壓所致(圖13)。外力先作用於髂骨翼,致使恥骨支、坐骨支骨折或恥骨聯合分離。如外力繼續作用,髂骨翼則外翻、外旋,猶如打開書本一樣,結果使一側或兩側(多爲傷側)骶髂間韌帶及骨間韌帶撕裂或完全斷裂,骶骨翼後側部骨質壓縮。骨盆前後位X線片顯示骶髂關節間隙增寬、髂骨翼變寬、閉孔變小及骨盆前部骨折端分離。

16.2.2.2 ②壓縮型(內旋型)骨折

當骨盆受到側方衝擠時,同樣由於骨盆前環較後環薄弱而先骨折,骨折端重疊移位。若擠壓力繼續作用,則使受力的髂骨翼內翻內旋,致使骶髂後韌帶部分撕裂,骨間韌帶損傷及骶骨翼前部骨質壓縮,結果使骶髂關節穩定性降低(圖14)。骨盆前後位X線片顯示骶髂關節間隙後面變寬和前側壓縮,傷側髂骨翼變窄,閉孔變大和骨折端重疊移位。

骨盆骨折旋轉不穩定型常合併有骨盆內大出血與內臟損傷,傷勢較重。治療首先是穩定血流動力學和處理內臟合併傷,但同時要儘快將骨折復位與固定,因爲這是控制出血的必要措施。持續、穩定的固定能防止骨折端活動導致已凝固的血塊脫落和再出血。骨盆旋轉不穩定縱向穩定骨折特別適於用骨外固定器行骨外固定,有控制骨斷端出血、迅速減輕疼痛和便於護理的優點,並可作爲最終的確定性治療。

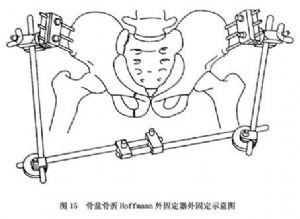

目前使用的骨外固定器雖有多種類型,但在骨盆骨折使用的方法基本相同。常用的外固定器爲AO式與Hoffmann外固定器(圖15),由針、針夾和連接杆3部分組成。其固定方法是在髂前上棘後方2cm處,在每側髂嵴皮膚做出2~3個標記,其間距爲2~3cm。局部麻醉後,依次在標記處經皮在髂骨內外板之間擰入固定針。進針角度保持與軀幹矢狀面成15°~20°角。採用直徑爲5mm的螺紋針。其鑽入深度爲5cm;若用2.5mm或3mm的骨圓針,則進針深度爲7cm。進針要有明確的阻力感,以放置後無晃動和不易拔出爲標準。用針夾分別將針尾固定,再連接於連接杆上組裝成骨外固定器(圖16)。通過橫杆伸縮進行加壓(分離型)或撐開(壓縮型),糾正骨盆的分離外旋或內翻內旋畸形。X線片證實復位滿意後,擰緊各固定夾以保持骨外固定的固定作用。術後可在牀上活動,4周後鼓勵下牀扶拐活動,注意檢查各固定夾是否緊固。根據骨折類型(穩定性)於術後8~12周拆除外固定。

16.2.3 (3)骨盆環旋轉與縱向均不穩定的骨折(C型)

骨盆遭受前後方向或側方擠壓時不僅可造成B型損傷,如外翻外旋或內翻內旋的外力繼續作用,則發生骶髂關節脫位或關節附近的骶骨或髂骨骨折(C型)。從高處墜落單足着地時,身體向下的重力和足落地時向上的反作用力匯合於骨盆,這種巨大的剪力同樣可造成骨盆前、後環完全斷裂(垂直剪力型)。骨盆前環斷裂可爲恥骨上、下支骨折或恥骨聯合分離;後環斷裂可爲骶髂關節脫位,關節附近的骶骨或髂骨骨折(圖17)。

如骨性結構損傷不嚴重,但存在坐骨棘撕脫骨折(骶結節韌帶及骶棘韌帶)、骶骨會陰遊離緣撕脫骨折(骶棘韌帶)或第5腰椎橫突撕脫骨折(髂腰韌帶),則常提示可能有嚴重的骨盆不穩定。

骨盆前後環完全斷裂時,骨折極不穩定,骨盆有明顯變形,傷側半個骨盆連同下肢常向上移位,髂骨嵴升高,下肢短縮,骨盆部及會陰部可出現淤斑或血腫等。患者的全身情況多很嚴重,常合併大量出血、內臟損傷或其他部位骨折等,導致傷勢嚴重而複雜。爲快速而準確地診斷和及時進行救治,要放寬各項檢查指徵,直接用確診率高的先進的診斷方法。骨盆後前位X線片可用於初步判定骨盆環是否穩定,對疑有其他部位骨骼損傷時應同時攝片檢查,以避免重複分次攝片而延誤診斷時機。顱腦傷可直接進行CT檢查,腹內損傷宜選用B型超聲或腹腔灌洗等常規方法進行檢查和診斷。

由於骨盆不穩定性骨折常多有其他部位損傷存在,因此其治療在原則上應按McMurtry制訂的ABCDEF方案順序進行。在治療威脅患者生命的損傷後,應儘快恢復骨盆環承重結構的穩定性。如何有效維持骨盆環骨折的穩定,是選擇固定方法的基礎。在有大量出血和因患者全身情況尚不穩定而難以承受內固定手術時,可在手術治療臟器損傷的同時對有移位的恥骨聯合行內固定,或應用外固定裝置。這雖不能達到完全整復固定後環的骨折脫位,但可減少不穩定骨盆骨折斷端的活動,有益於控制出血和預防嚴重併發症。爲救治血流動力學不穩的嚴重骨盆骨折,Ganz抗休克骨盆鉗對固定骨盆後環和控制出血更爲簡捷有效(圖18)

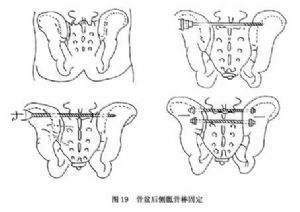

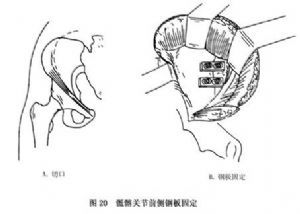

Ganz骨盆“C”形鉗的構件包括1根方形橫杆和套接於橫杆的2根側方支柱(臂),後者能在橫杆上平行滑動,可根據骨盆寬度調整其間距。側柱下端有開口供安置有斯氏釘的螺紋管。骨盆“C”形鉗可在急診室或放射檢查臺上於局部麻醉下安放。患者取仰臥位。在髂前與髂後上棘之間畫一連線,於股骨縱軸線交點處用尖刀片戳一小口,將釘端錘達髂骨翼,此時牽伸下肢將骨折復位,然後擰放螺紋管向後骨盆環加壓和牢固固定。釘的位置亦可放在髖臼上部,其目的是使骨盆前後環受到一致的加壓固定。骨盆“C”形鉗可繞軸向下或向上旋轉,以便顯露腹部或股部。骨盆“C”形鉗可留置3~7天,待患者情況穩定及行骶髂關節內固定時去除。目前對骨盆骨折切開復位內固定的適應證尚無一致認識,但主張對不穩定性骨盆骨折早期應用手術固定者日漸增多。恢復骨盆環的解剖和穩定,可明顯減少後遺症,諸如腰背痛、步態異常、下肢不等長、脊柱側凸、坐位困難等。由於骨盆骨折形式多種多樣,患者全身傷情不同,以及術者對內固定方法的選擇不同,因而具體的內固定方法也較多。對於旋轉與縱向均不穩的骨盆骨折,固定骶髂關節脫位可用前入路盆內鋼板或骶髂螺釘,後入路骶骨棒或拉力螺釘,或中空骨松質螺釘經皮穿入固定等方法(圖19,20)。不穩定性骨盆骨折最適當的手術時間是在傷後早期,但必須是在患者得到充分復甦和全身情況穩定的條件下施行。爲增加骨盆後側內固定的穩定性,對骨盆前環骨折或恥骨聯合分離大於2.5cm者,可考慮同時使用鋼板內固定或骨外固定。對髂骨翼骨折患者可酌情用拉力螺釘或鋼板重建髂骨的穩定性。

18 關於骨折

骨折(fracture[2])爲病名[3]。是指骨的完整性或連續性受到破壞所引起的,以疼痛、腫脹、青紫、功能障礙、畸形及骨擦音等爲主要表現的疾病[3]。見《外臺祕要》卷二十九。骨折又名折骨、折傷、傷折、折瘍[3]。

18.1 病因病機

18.2 症狀

一般有截斷、碎斷或斜斷[3]。傷部可有瘀血、腫痛、錯位、畸形、骨聲、軸心叩擊痛、異常活動及功能障礙等[3]。如因骨本身患結核、骨髓炎及骨瘤等病變,每遇輕度外力碰撞而發生骨折的稱病理性骨折[3]。

18.3 治療

治宜視傷情采用手法整復或切開復位,夾縛固定[3]。初期宜活血化瘀、消腫止痛,服七釐散、復元活血湯、雲南白藥等;外敷梔乳散[3]。腫消痛減後宜接骨續筋,服正骨紫金丹、接骨丸、跌打丸等;外貼接骨膏[3]。後期恢復時宜培補肝腎,舒筋通絡[3]。內服補腎壯筋湯、舒筋活血湯、小活絡丹等;外用海桐皮湯、五加皮湯或損傷洗方外洗,並配合功能鍛鍊[3]。病理性骨折應同時治療原發病[3]。手法整復或手術切開整復可參見不同部位之單純骨折或複雜骨折。