7 概述

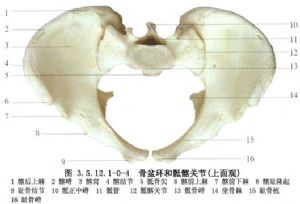

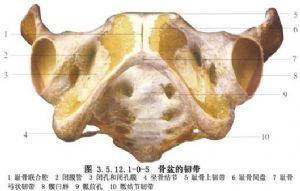

骨盆是由骶骨、尾骨和兩側髖骨(髂骨、坐骨和恥骨)連接而成的堅強骨環。兩側髂骨和骶骨構成骶髂關節。骨盆是脊柱與下肢間的橋樑,軀幹的重力通過骨盆傳遞到下肢,下肢的震盪也通過骨盆上達脊柱。骨盆並保護着盆腔內的重要臟器。

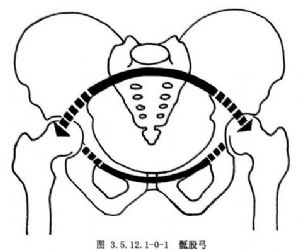

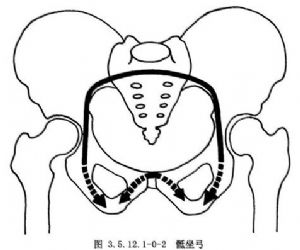

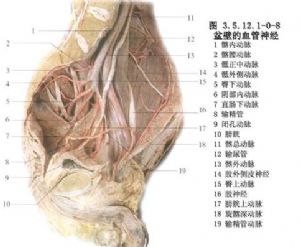

骨盆環分前後兩部分:後部是承重主弓,直立位時重力線經骶髂關節至兩側髖關節爲骶股弓(圖3.5.12.1-0-1);坐位時重力線經骶髂關節至兩側坐骨結節爲骶坐弓(圖3.5.12.1-0-2~3.5.12.1-0-7)。骨盆內血管十分豐富,盆壁動靜脈支緊貼盆壁而行並相互吻合成環。盆腔臟器有伴其動脈的靜脈支和異常豐富的靜脈叢(圖3.5.12.1-0-8,3.5.12.1-0-9)。後者又多圍繞盆腔內壁,且相互通連。骨盆骨折時易使鄰近的血管損傷而引起大出血,除形成盆腔血腫外,出血量大者還將沿腹膜後間隙向上擴展,形成巨大的腹膜後血腫,引起腹膜刺激症狀。此外,骨盆主要由松質骨構成,血液供應很豐富,骨折斷面可大量滲血,骨盆後壁骨折和骨盆的多發骨折尤易併發大量出血。

骨盆骨折多爲強大的外力所致。嚴重者常併發失血性休克、腹膜後血腫、盆腔或腹腔臟器撕裂傷等合併傷。因此,處理這類傷勢複雜和有生命威脅的損傷,其原則是優先搶救危及生命的合併傷,如有明顯的臟器損傷或大的血管出血,則剖腹探查。打開後腹膜間隙是禁忌的。控制出血最好的方法是儘早將骨折復位和用骨外固定維持骨折的整復,這有利於控制出血,減輕疼痛和促進全身情況的穩定。即便在需要施行剖腹探查的病人,用外固定器先將骨盆骨折固定,亦便於搬抬病人和抗治休克。

使用外固定器治療骨盆骨折是急診外科搶救病人生命的治療方法,自20世紀70年代起已在歐洲和北美推廣應用,目前它已被公認爲對嚴重骨盆創傷病人能確實穩定骨盆骨折的一種治療方法。它既可控制骨斷端出血,又能迅速減輕疼痛和便於翻身。骨盆骨折的嚴重程度取決於骨盆環穩定性受損害程度和有無併發傷,後者又多與骨盆環遭受破壞的程度相關。骨盆骨折各式各樣,有多種分類方法,就使用外固定的適應證而言,可按骨盆環穩定性受損程度將骨折分爲三類:

1.骨盆環仍保持完整的孤立性骨折(Ⅰ型) 骨盆邊緣撕脫性骨折、髂骨翼骨折、單一的恥(坐)骨支骨折及孤立的骶骨橫斷骨折,未破壞骨盆環的完整性與穩定性,無需使用外固定器治療。

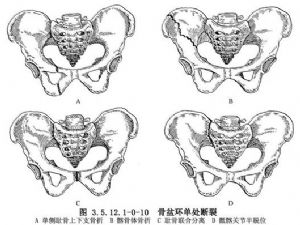

2.骨盆環單處骨折(Ⅱ型) 包括單側恥骨上下支骨折、髂骨體骨折、恥骨聯合輕度分離與骶髂關節半脫位(圖3.5.12.1-0-10)。這類骨折僅在一處造成骨盆環的連續性中斷,骨盆環仍較穩定,骨折亦多無明顯移位。恥骨聯合分離和骶髂關節半脫位整復後,應用外固定器固定可早期離牀活動,減少臥牀和避免用骨盆兜帶懸吊或用石膏褲之苦。

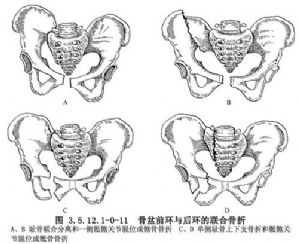

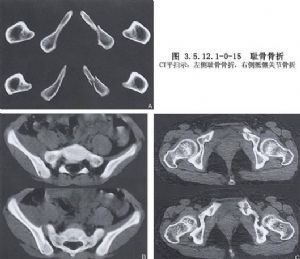

3.骨盆環的聯合骨折(Ⅲ型) 骨盆環有兩處完全斷裂而失去其穩定性,併發症發生率和病死率高。這種嚴重型骨盆骨折可再分爲兩種類型:①骨盆前環雙側恥骨上下支骨折;②骨盆前環與後環聯合骨折,骨盆分爲兩半而完全失去穩定性。常見的是恥骨聯合分離和一側骶髂關節脫位或髂骨、骶骨骨折,或者爲單側恥骨上下支骨折合併骶髂關節脫位或骶骨、髂骨骨折(圖3.5.12.1-0-11)。骨盆變形因外力作用不同而異。前後向擠壓力是造成骨盆外翻外旋和前部張開變形(分離型),側方擠壓將使傷側半個骨盆向中線移位和內翻內旋變形(壓縮型),沿身體縱軸外力則造成傷側骨盆向頭側移位(垂直剪切分離型)。骨盆前環恥骨段兩處斷裂適用外固定器治療,可使前環的分離或重疊獲得滿意的復位。對合並尿道、膀胱損傷或陰道、直腸傷的開放性骨折,術後用骨外固定便於觀察和處理傷口。前後環聯合骨折脫位,骨外固定前應先做股骨髁上大重量牽引,待半側骨盆環骨折脫位已復位,再安裝骨盆外固定器。如半側骨盆骨折脫位難以復位,則應切開復位,骶髂關節用2~3枚螺釘內固定,用骨盆外固定器加壓固定前環骨折或恥骨分離。單純用骨盆外固定器固定沒有可靠的穩定力,必須配合下肢骨牽引或結合手術治療(圖3.5.12.1-0-12)。骨盆骨折的影像表現見(圖3.5.12.1-0-13~3.5.12.1-0-15)

8 適應症

骨盆骨折的外固定術適用於:

1.對Ⅰ型和部分Ⅱ型骨折一般不需手術治療,只需臥牀休息,依臨牀和X線片決定活動時間。對於陳舊性骶髂關節脫位,並有持續性疼痛,關節不穩定或創傷性關節炎者,可行骶髂關節融合術。

9 術前準備

1.除常規術前準備外,由於骨盆骨折損傷較重,嚴重的骨盆骨折常合併有內出血及盆腔臟器損傷,應予首先處理。必要時在抗休克同時行數字減影,選擇性栓塞損傷的血管。在全身條件允許情況下行骨盆骨折手術治療。而手術治療主要是牽引下閉合復位,外固定架固定爲適宜選擇。

2.X線檢查 一般除拍攝正位全骨盆X線片外,必要時應加攝骨盆入口位和出口位X線片,以瞭解骨盆旋轉、移位及骶骼關節結構變化。

3.CT檢查 應根據X線平片來判斷骨折的部位、程度,行CT檢查,進一步明確骨折的性質及鄰近器官的損傷程度。

4.如病人情況危重,不適宜手術和外固定架處理的情況下,可應用下肢骨牽引復位與固定,採用脛骨結節或股骨髁上持續骨牽引,病情穩定後再採取手術或外固定牽引架處理。

11 手術步驟

11.1 1.骨折復位

骨盆骨折合併休克的病人,先搶救休克,待病人復甦後再進行骨折與脫位整復。復位是依靠牽引和手法旋轉矯正骨盆向上與旋轉移位。對骶髂關節骨折脫位病人,手術者用手置於傷側髂嵴向足和腰側推動髂骨來幫助復位,在股骨髁上穿針做骨牽引。在非緊急情況下,一般宜先行下肢骨牽引,用15~20kg大重量牽引整復脫位。骨折脫位整復後,安裝骨盆外固定器,用10kg左右的重量維持牽引4~6周。對不伴有半側骨盆脫位的前環骨折及恥骨聯合分離,只用外固定器固定,無須做下肢骨牽引。

11.2 2.穿針

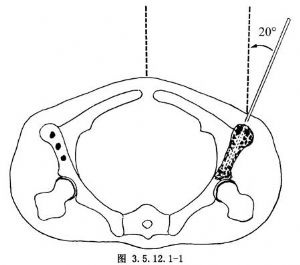

經仔細觸摸確定髂嵴和髂前上棘的骨性標誌。經皮沿髂骨外側壁插入克氏針,判明髂嵴向下、向內的傾斜度,以便在髂骨內外板之間穿放固定針。每側髂嵴各穿放3根直徑3mm克氏針,各平行成一排。在髂前上棘後方2cm處,用尖刀在進針點皮上戳一5mm小口,經戳口在髂嵴正中穿針進入髂骨內外板間的髓腔,必須注意保持鋼針與軀幹矢狀面成15°~20°角,向內與向下,指向髖臼,使其在深約5~6cm處牢固就位,進針時宜先將鋼針鑽入髂嵴數毫米,然後用錘輕擊針尾向髓腔內推進,可避免鋼針穿入盆腔或穿出髂骨外板。同樣方法並排穿入第2、3枚克氏針,針距1.5cm,體外針尾長度爲5cm。對側髂嵴穿針方法同前(圖3.5.12.1-1)。

11.3 3.外固定器梯形固定組裝

先用鋼針固定夾將兩側髂嵴上的鋼針牢固固定。固定夾與皮膚保持一指寬間距,以便術後鋼針護理,但固定夾外側針端保留數毫米即可。用多向接頭將鋼針固定夾和2根縱向連接杆連接固定,在縱向連接杆頂端安放第1根橫杆,縱杆中段安放長度可作伸縮的第2根橫杆。縱杆和橫杆的連接暫不擰緊固定,待臨牀檢查和X線攝片證實整復滿意後再旋緊接頭,形成梯形固定(圖3.5.12.1-2A)。如整復位置不滿意,則可用伸縮的橫杆加壓或分離來調整,骶髂關節向後的脫位則需用手從背部向前推擠髂後棘,同時將下肢外旋始能矯正。若位置仍不好,則須完全放鬆兩根橫杆重行復位。最後組裝時要保持外固定器與軀幹成70°(圖3.5.12.1-2B),外固定器在這種位置加壓,外固定力最強。但最有效的壓力是在骨盆前環,對骨盆後環的作用力相對的減弱,不能完全控制Malgaigne骨折脫位再度向顱側移位,在早期必須加用下肢骨牽引維持,待傷後3~4周始可依賴骨盆外固定器穩定骨盆環。加壓是用第2根伸縮連接杆,壓力一般爲15~20kPa,即至第1根橫杆出現可見的彎曲變形爲止。

骨盆外固定器也可組裝成A形,組裝步驟和梯形基本相同,不同之處是用3根連接杆(圖3.5.12.1-3)。A形固定主要用於恥骨聯合過度分離,對恥坐骨支粉碎骨折有堅強固定和迅速止痛的作用。

12 術中注意要點

1.進針部位要選準,進針角度要依髂嵴內外板的方向,深度應合適,以防針穿出或不牢固,影響外固定器的固定效果。有條件的可用術中X線透視定位監視下操作。

2.連接杆的擰緊前應進行臨牀檢查和X線攝片證實,整復滿意後,再擰緊連接杆的接頭,如不滿意應進行調整。

3.術中對病人的全身情況應密切觀察,及時採取相應措施。