2 英文參考

technique of filiform needle acupuncture[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

毫針刺法(technique of filiform needle acupuncture)是指以毫針防治疾病的針刺方法[1]。利用毫針刺入或刺激腧穴經絡以防治疾病。毫針刺法包括持針法、進針法、行鍼法、補瀉法、留針法、出針法等。

4 治神與守神

神,泛指整個人體生命活動,是人的精神意識思維活動以及臟腑、氣血、津液活動外在表現的高度概括。

治神守神是衡量判別醫生技術高低優劣的標準,如 《靈樞·九針十二原》說:“粗守形,上守神。”

治神,指醫生在針刺過程中精神高度集中,並治理患者精神的過程:

全神貫注——使刺穴準確,進針順利,手法對證,運針自如,得氣明顯;觀察病人,取得病人信任和 配合。

引導患者——要求患者精神聚會、情緒安定後行鍼。如《標幽賦》說:“凡刺者,使本神朝而後入。” 調動病人神氣,使精神專一,意守病所,促使氣感的來臨或使之增強。如:“必正其神,欲瞻病人目,制其神,令氣易行也。”(《素問·針解》)

守神,指針刺得氣後慎守經氣的過程。在針刺得氣後,醫生和患者雙方仍應注意力高度集中,心 神凝聚,守氣勿失:

5 針刺得氣

得氣,又稱“氣至”、“針感”和“感傳”,是施行手法時針刺部位產生的感應及其傳導。得氣是獲 得針刺效果的前提。

5.1 得氣的表現

得氣的感覺來自受術者和施術者兩方面。得氣感應在受術者和施術者有時並不同步。有時受術者有較強感應而施術者指下卻仍感空松無物;有時受術者只有極輕微感應而施術者卻感針下沉緊。兩者應結合綜合判斷。

5.1.1 受術者

受術者主觀感受,指針刺後出現酸、麻、脹、沉、熱、涼、觸電樣、蟲行感、跳躍感,或沿一定方向和部位傳導擴散等。少數出現循經肌膚瞤動、震顫,或受刺部位出現循經性皮疹。

上述感應有時單獨出現,有時則兩種以上感應同時出現。

5.1.2 施術者

主要依據指下的感覺判斷得氣感,如針下出現沉重、緊澀或針體顫動,或可從外觀上觀察,如有時可看到針體震顫,針體周圍皮膚緊張、凸起或陷下,肌肉跳動,沿經皮膚甚則出現色澤變化、出汗等。

金元竇漢卿《標幽賦》說:“氣之至也,若魚吞鉤餌之浮沉;氣未至也,似閒處幽堂之深邃。”——得氣時,指下感覺沉澀、發緊,好比釣魚時魚已吞食鉤餌一樣;而氣未至時,則指下感覺空虛無物,就好比閒處於幽深的殿堂之感。

6 毫針的結構

針根是觀察針身刺入穴位深度和提插幅度的外部標誌。針根應牢固,無剝蝕損傷,否則易斷裂。

針身又稱針體,是毫針刺入腧穴相應深度的主要部分,毫針的粗細、長短規格主要指針身而言。優質的針身挺直光滑,堅韌富有彈性,上下勻稱,無斑剝、鏽痕、曲折。

針尖是接觸刺入肌膚的前鋒,又稱鍼芒;質優的針尖呈松針形,既不過分尖銳,又圓而不鈍。如針尖過於尖銳往往容易捲毛鉤曲,捻動針體時會增加病人局部的疼痛。

7 毫針的材料

不鏽鋼針:在臨牀上最爲常用,具有硬度適中、富有彈性和韌性、能防鏽、耐熱、防止化學腐蝕等特點。

9 針具的檢修

針具在每次使用前後均須進行檢查。如針具有損壞,應及時揀出,剔除剝蝕彎折過重及斷裂不能修理者,餘經修理後一般可再使用。

方法1:一手手指抵住針尖,另一手持針捻轉,可以感覺針尖狀態。

方法2:用棉球裹住針身下段,另一手將針邊轉邊退,這種方法可以發現針具的光滑程度,若有毛鉤,針尖退出時會帶有棉絮。

10 針具的保養

針具如護藏不善,容易遭損壞,臨牀應用時會增加病人痛苦,甚則發生醫療事故。因此針具的維修保養也是實施鍼灸療法的一個重要方面。

目標:防止生鏽,避免針尖受損和針體彎曲。

方法:針具消毒時,宜用紗布或棉花包裹結紮妥當,以免針尖與器具壁碰撞引起捲毛鈍折。針具放在針盤內,針尾抵靠盤壁,針尖部略高,不可震動過大,以防針尖受損。

12 施術消毒

施術者:施術前醫生應用肥皂水洗擦雙手,再用酒精棉球擦拭後纔可持針操作。

施術部位:在施術部位,應用75%酒精棉球從進針的中心點向外擴展繞圈擦拭;或先用2.5%碘酒塗擦,稍幹後再用75%酒精脫碘。已消毒後的皮膚應避免再接觸污物,以防重新污染。

14 定穴和揣穴

定穴和揣穴是確定腧穴正確位置、利於進針的準備工作,兩者相輔相成、不可分割。腧穴的定位正確與否,直接關係到針刺的療效。

定穴:腧穴的定位簡稱定穴,又稱取穴,是根據處方選穴的要求,確定所選腧穴的位置和相應取穴方法,如體表標誌法、骨度法、指寸法、簡便取穴法等(參見《經絡腧穴學》)。

揣穴:爲使定穴準確,以手指在已定穴位處進行按壓、捏掐,揣、摸、按、循,找出具有指感的準確位置,稱爲“揣穴”。一般情況下,當按壓的局部酸脹感應比較明顯處即是腧穴所在處。

15 針刺方法

毫針刺法包括從進針至出針的針刺技法全過程,具有很高的技術要求和嚴格的操作規程,醫者必須熟練掌握。

毫針刺法主要包括: 持針法、 進針法、 行鍼手法、 催氣法、 守氣法、行氣法、 針刺補瀉、 留針、 出針等。

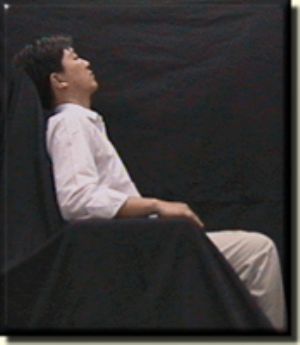

15.1 持針法

持針的方法因針的長短而有所不同。

方法:用拇、食二指指腹捏拿針柄,中指和無名指指端抵住肌膚,針身與拇指呈90。角進針。

方法:拇指與食、中二指指腹相對持針,或以拇、食、中三指挾持捏拿針柄,無名指抵住針身進針。

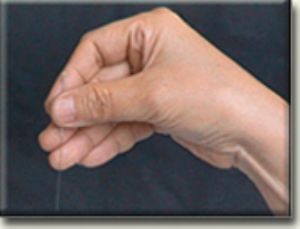

15.2 進針法

進針是針具刺透皮膚達到穴位的過程,是檢驗鍼灸施術基本技能的第一關。

要求:迅速、準確,無痛或少痛。

方法:左右雙手密切配合,動作協調,使行鍼順利,減輕疼痛,並能調整和加強針感,提高治療效果。

刺手:持針的右手稱刺手,主要作用是掌握毫針,進針時集中臂、腕、指力迅速進針。

押手:按壓穴位局部輔助操作的左手稱押手,主要作用是固定穴位,使毫針準確刺入穴位,並使長針針身有所依靠,不致搖晃彎曲。

15.3 行鍼手法

行鍼,又稱運針,是針刺達腧穴後所施行的進退、捻轉、提插等操作方法,目的是促進針刺感應,調整針感強弱及傳導方向。 行鍼手法包括基本手法和輔助手法兩類。

輔助手法:指輔助基本手法以加強針刺感應的操作手法。包括循法、彈法、刮法、搖法、飛法和震顫法。

15.4 催氣法

催氣法是在針刺無明顯氣感時施行手法催促經氣速至的方法,主要有搜氣法、循按法、彈震法等。

搜氣法:將針退至淺層,改變針刺方向再刺;仍不得氣,再提針前後左右直刺或斜刺,反覆進退搜索。

15.5 守氣法

守氣法是針下得氣後,採用手法守住針下經氣以保持感應持久的方法,主要有推弩法、搬墊法等。

推弩法:將針尖抵住有感應部位,推弩針柄,或用拇指向前或向後捻針柄,不使針尖脫離經氣感應處,保持1~3min。

15.6 行氣法

行氣法是針刺得氣後,運用特定手法促使針刺感應向患部傳導或擴散,以進一步激發經氣,推動經氣運行的方法,主要有循攝法、逼針法、推氣法、按截法等。

循攝法:以押手食、中、無名指平按於腧穴旁,沿經絡循行方向上下往來輕柔循攝。

15.7 針刺補瀉

針刺補瀉是針對疾病虛實而施用手法。《靈樞·經脈》說:“盛則瀉之,虛則補之。”

凡是能使機體由虛弱狀態恢復正常的手法稱“補法”。凡是能使機體由亢盛狀態恢復正常的手法稱“瀉法”。

針刺補瀉法由針刺基本手法結合其他方法組合而成。常用補瀉法有 徐疾補、瀉法, 提插補、瀉法, 捻轉補、瀉法, 呼吸補、瀉法, 開闔補、瀉法和熱補法、涼瀉法等 。

15.8 留針

留針是指針刺得氣施行手法後,將針留置於穴中一定時間的過程。留針可以加強針刺感應,延長刺激作用,起候氣、調氣作用。

方法:針下氣至後,將針留置穴中,不施手法。一般情況下靜留針30min左右。

方法:針刺施行手法後,將針留置穴中,反覆間歇運針。一般每間隔10分鐘行鍼一次,三次後出針。

適應症:針後經氣不至。留針可以將留針前後多次運針操作的刺激量綜合在一起,可以起候氣、催氣和增強針感的作用。

15.9 出針

16 常見問題

16.1 暈針

16.1.1 現象:

16.1.2 原因:

飢餓、疲勞,大吐瀉、大出血後施針;

診室內空氣悶熱、過度寒冷等。

16.2 滯針

16.2.1 現象:

進針後或提插、捻轉、進退行鍼過程中,針下感覺沉重緊澀,捻轉進退困難,患者有痛感。

16.2.2 原因:

針後移動體位;

16.2.3 處理:

捻鍼過度者,將針向反方向捻退,並左右輕捻使針鬆弛,以便退針。

16.2.4 預防:

做好針前解釋工作,選好適當體位;

16.3 彎針

16.3.1 現象:

針體彎曲,針柄改變了進針時刺入的方向和角度,行鍼和提插時澀滯困難,患者覺疼痛扭脹。

16.3.2 原因:

外力碰撞或壓迫針柄;

16.3.3 處理:

立即停止行鍼;

針身輕度彎曲者可順着針彎曲的方向慢慢退出;針身彎曲角度較大者,則需輕微搖動針身,邊搖邊順其彎度緩緩退出;

針身彎曲不止一處,須視針柄扭轉傾斜的方向逐漸分段退出,切忌猛力抽拔;

體位移動所致者,須協助患者恢復進針時體位,使局部肌肉放鬆後依上法退針。

16.3.4 預防:

針刺部位和針柄不得受外物的碰撞和壓迫;

手法熟練,指力輕巧均勻。

16.4 斷針

16.4.1 現象:

針刺過程中,針身折斷,殘留於體內的針體或部分露於皮膚之外,或全部沒於皮膚之下。

16.4.2 原因:

操作時針身全部刺入穴內,行鍼時強力提插捻轉,或電針時突然加大電流強度,局部肌肉猛烈痙攣;

處理:鎮靜沉着,囑保持原有體位,切勿驚慌亂動,以防殘段針向肌肉深處隱陷;

如折針斷端露出體表,立即用手擠壓折針周圍的皮膚,使斷端暴露更多,用鑷子取出;

16.4.3 預防:

針刺時不可將針體全部進入體內,留2~3分(6~9mm)露出皮外以防萬一斷針時便於取出;

16.5 針後異常感

針後異常感是針刺結束後出現的多種異常感覺。

16.5.1 現象:

重、麻、脹的感覺過強;

原有症狀加重;

16.5.2 原因:

原有病情加重者,多因手法與病情違逆;

16.6 刺傷重要臟器

16.6.1 現象:

針刺過程中,患者突感胸痛胸悶,氣短,心悸,甚則呼吸困難,紫疳,冷汗,恐懼,血壓下降,出現休克。也有少數輕度患者間隔數小時後才逐漸出現呼吸困難等症狀。

檢查肋間隙變寬,外脹;叩診肺部過度反響;聽診肺泡呼吸音明顯減弱或消失,嚴重者氣管向健側移位。X線胸部透視可見肺組織壓縮現象。

16.6.2 原因:

17 毫針練法

17.1 紙墊練針法

紙墊練針法與棉團練針法一樣,是毫針練法的第一步,其目的在於通過在紙墊上的練習,具備一定的指力,掌握手法的基本功。

進針指力練習:一手平執紙墊,一手如執筆式持針,使針尖垂直抵於紙墊上,拇、食、中三指前後交替捻動針柄,來回刺入紙墊內,同時手指向下漸加壓力,刺透紙墊,再捻動退針另換一處如前再刺。

目標:練至針身可垂直刺人紙墊,並保持針身不彎、不搖擺、進退深淺自如。

說明:紙墊練針初時可用1.0~1.5寸短毫針,指力加強後可改用2.0~3.0寸毫針練習。還應進行雙手行鍼練習,以適應臨牀持續運針需要。

17.2 棉團練針法

棉團練針法與紙墊練針法一樣,是毫針練法的第一步,其目的在於通過在棉團上的練習,具備一定的指力,掌握手法的基本功。

提插練習:以執毛筆式持針,將針刺入棉團,在原處作上提下插的動作。

目標:深淺適宜,幅度均勻,針身垂直。

17.3 自身練針法

方法:通過紙墊、棉團練針掌握一定指力和手法後,可在自身四肢肌肉較豐厚處試針練習,仔細體會持針手指的感覺和受刺部位的感覺,自己的指力,進針、手法與得氣的關係。

18 參考資料

- ^ [1] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.