4 別名

踝關節骨折切開復位內固定術;internal fixation for fractures of ankle

7 概述

踝關節由脛腓骨下端與距骨體上面組成,內外踝及副韌帶維持其穩定(圖3.5.10.1-0-1~3.5.10.1-0-3)。

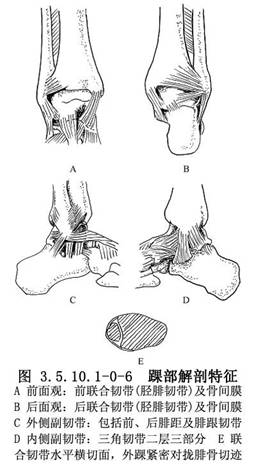

側副韌帶控制距骨滾動。內側三角形副韌帶較強,有二層三部分,限制足外翻。外踝較長,內側韌帶又強,故足外翻動作小。反之,內踝短,外側韌帶弱,內翻動度較大,故外側韌帶損傷較多發(圖3.5.10.1-0-4,3.5.10.1-0-5)。

距骨前面較寬,當距骨在背屈弧度上活動時,距骨與踝穴緊密接觸,踝有輕度旋轉動作。而當跟骨觸地時,外踝及其韌帶複合體所受剪力幾等於1/4關節壓力。

下脛腓韌帶連結維持緊張的踝穴,在踝關節水平有較弱的前聯合韌帶連接脛骨前結節與外踝。強的後聯合韌帶則在外踝與脛骨間形成三角形。脛腓關節近側則爲骨間膜。

踝穴的完整主要依靠腓骨的正確長度及其在脛骨的腓骨切跡的實際位置,與完整的脛腓韌帶,此包括前後韌帶及骨間膜(圖3.5.10.1-0-6)。

大多數踝部骨折是間接損傷,屬關節內骨折,距骨可從踝穴內半脫位或脫位。一定的骨折類型伴有一定的韌帶損傷。韌帶斷裂則又可有其止點的撕脫骨折。

一般韌帶傷最常見,行軍、勞動、鍛鍊時遭受較大暴力則可發生骨折。由於循環差、處於身體低位,易出現水腫,癒合及抗感染能力差,恢復時間長。傷及骨骼關節,又可引起畸形、僵直。

踝部骨折包括單髁、雙髁、三髁、髁上和脛骨下關節面前緣骨折,併合並相應韌帶傷與脫位。根據腓骨骨折的部位,可推斷脛腓韌帶連結的損傷。如外踝橫折在脛距關節水平或其遠側,脛腓韌帶、連接部、前後聯合韌帶與骨間膜常無損傷。如外踝螺旋骨折由踝關節水平處起始,向上延,則有脛腓韌帶連接處斷裂可能。如腓骨骨折高於踝關節,則常有脛腓聯合韌帶複合體的斷裂或撕脫骨折,出現關節不穩。

除踝部骨折與韌帶損傷外,還應識別距骨內或外側邊緣的剪力骨折,此類骨折可有相當大的軟骨折塊或薄骨折片。

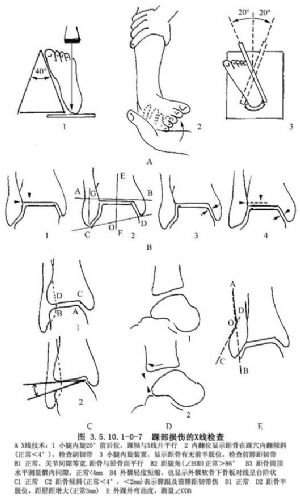

踝部骨折的診斷主要依據X線攝片。球管須對準踝關節中心,前後位投照小腿在內旋15°~25°位,使經踝軸線與X線底片平行。

如可疑距骨前結節損傷,則在小腿外旋45°位做前後及側位投照,顯示韌帶損傷。單純前腓距韌帶傷在前後位片上不出現距骨內翻,但腓距關節間隙增寬。只有外側副韌帶完全斷裂,距骨才傾倒內翻。

側副韌帶的隱性缺陷,在側位片上可見到距骨向前移位(圖3.5.10.1-0-7)。

踝部骨折根據受傷機制、暴力方向大小,傷及範圍不同,產生畸形與移位亦各不同,處理各有所選擇。

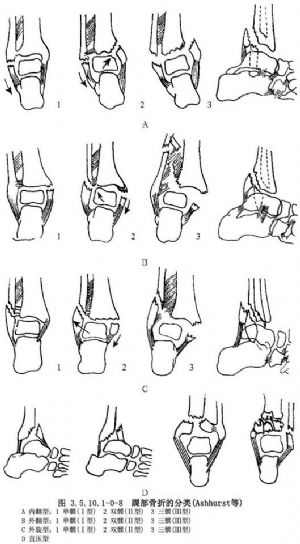

根據受傷機制及病理解剖,可分類如下(Ashhurst及Bromer,1922):

(1)內翻骨折:①1°外踝骨折或外側韌帶傷(單髁)。②2°內踝也有骨折,內側半脫位(雙髁)。③3°後踝也骨折,內側脫位(三髁)。

(2)外翻骨折:①1°內踝橫折。②2°外踝同時斜折或脛腓韌帶斷裂、下脛腓分離或腓骨下端骨折,伴半脫位。③3°後踝也骨折。

(3)外旋骨折:①1°外踝斜或螺旋骨折。②2°內踝同時撕脫骨折。③3°後踝也骨折,外後脫位。

(4)直壓型骨折:足跟着地,足背屈,引致脛骨前緣骨折,距骨間前脫位,或脛骨及兩踝粉碎骨折(圖3.5.10.1-0-8)。

Weber(1966)則根據腓骨骨折水平區分踝部骨折分三類,逐類加重。此有助於正確認識骨與韌帶損傷,即腓骨骨折越高,脛腓韌帶損傷越重,踝穴不穩的危險性越大。

(1)Ⅰ型:骨折在踝關節水平或以下,韌帶很少損傷。①腓骨踝關節下橫行撕脫骨折,或相應的外側副韌帶斷裂。②內踝。完整或剪力骨折,折線斜行或脛骨邊緣壓縮骨折。③脛骨後緣一般完整,偶有後折塊與內踝折塊相連。④脛腓韌帶聯合體完整。

(2)Ⅱ型:骨折通過聯合韌帶部分,伴有關節不同程度損傷。①腓骨螺旋形骨折。②內踝撕脫骨折或相應的三角韌帶斷裂。③脛骨後緣完整或撕脫骨折的外側骨折塊。④脛腓韌帶聯合體骨間膜完整性依據折線位置。如在踝關節水平以下開始的螺旋骨折,前聯合韌帶完整。如骨折在踝關節水平開始,前聯合韌帶撕裂及相應的聯合韌帶從脛骨或腓骨附着點撕裂。

(3)Ⅲ型:包括聯合韌帶以上腓骨損傷,高達腓骨幹,伴內踝及韌帶傷。①腓骨在聯合韌帶與腓骨頭間骨折,或相應的脛腓脫位。②內踝橫形撕脫骨折,或相應的三角韌帶斷裂。③脛骨內緣外側折塊,後聯合韌帶撕脫骨折。④脛腓韌帶複合體有斷裂,骨間膜也斷裂。聯合韌帶本身斷裂,或骨的附着點撕脫(圖3.5.10.1-0-9)。

分類的目的是用以指導治療,抵消骨折應力,使不再變位。根據受傷時足的姿勢和致傷方向的分類,並不完全符合臨牀所見,且未表明下脛腓分離。依據腓骨骨折部位與下脛腓聯合體的關係改變分類,對損傷的診治又有進展。Weber與Hausen(1950)更結合此兩種分類,分爲三型,可更好地指導診治,尤其是不穩定型損傷。

(1)Ⅰ型(內翻內收型):踝部極度內翻,外側副韌帶先牽拉外踝,腓骨在聯合韌帶水平以下撕脫骨折。暴力持續,距骨撞擊內踝,發生斜行骨折。

(2)Ⅱ型:又分爲二亞型:①外翻外展型踝極度外翻,內側副韌帶牽拉內踝,發生內踝撕脫骨折。暴力若持續,腓骨在聯合韌帶水平斜折,同時後踝也有骨折。②內翻外旋型首先外踝斜折,由聯合韌帶水平起,向上伸延,形成粉碎骨折。後踝骨折,最後撕脫內踝,但下脛腓關節不分離。

(3)Ⅲ型(外翻外旋型):內踝先發生撕脫骨折,進一步下脛腓關節分離。腓骨在聯合韌帶水平上斜折或粉碎骨折,有時骨折發生在高位頸部(圖3.5.10.1-0-10)。

踝關節骨折影像表現見下圖(圖3.5.10.1-0-11~3.5.10.1-0-14)

根據解剖情況,距骨與足緊密接觸,是骨折復位的關鍵。兩踝均由韌帶與距骨相連,如採用與損傷相反方向的外力,脛距關係很易復位。傳統治療踝部骨折的方法是手法整復外固定,尤其強調內踝的整復固定的作用,但對不穩定型骨折的療效不滿意,不易維持對位。在進一步瞭解踝關節的生物力學等理論基礎後,則趨向於開放復位、解剖對位、恢復腓骨長度和下脛腓關節、堅強內固定。即優先重建腓骨,恢復正常平整的踝穴和穩定性,避免發生骨性關節炎,至爲重要。

切開復位優先重建腓骨,先固定外踝,然後內固定內踝。有時內側有三角韌帶、屈拇長肌腱或骨膜等軟組織嵌入斷端間,阻礙腓骨的解剖復位,則應先除去。復位後,用巾鉗或克氏針暫時固定,再用選定的螺釘或鋼板完成固定。

手術相關解剖見下圖(圖3.5.10.1-1~3.5.10.1-9)。

8 適應症

踝關節骨折內固定術適用於:

2.整復後不穩定者。如下脛腓關節有分離、腓骨骨折線從關節平面上延等均屬此適應證。

3.踝關節失去正常關係,如踝半脫位或全脫位後,外踝與距骨移位1~2mm,意味部分聯合韌帶損傷,關節不穩定。

12 手術步驟

12.1 1.切口

根據所需顯露的部位,採用不同切口與入路(圖3.5.10.1-10)。

(1)顯露外踝及前聯合韌帶:皮膚切口與腓淺神經平行,切開支持帶後,即可見前聯合韌帶與腓骨前緣。此切口可用前或後弧形,也可直接經外踝上。

(2)顯露內踝:脛骨內踝前切口較好地顯露踝關節。後切口同時顯露內踝與後方大的Volkmann三角區。

(3)後方顯露:用於固定腓骨及後踝,取側或俯臥位。

12.2 2.整復內固定。

12.3 3.內踝骨折內固定術(Internal Fixation for Fracture of Medial Malleolus)

(1)經內踝骨折處爲中心的縱切口,長約3~4cm,或前內弧形切口。切開皮膚、筋膜、骨膜,注意不傷及大隱靜脈及脛後肌腱鞘。

(2)顯露骨折,剝離並去除嵌入的骨膜等組織,復位骨折塊,用巾鉗夾住上下骨折塊暫予固定並維持對位。在遠端骨折塊切開骨膜,用骨鑽自內踝尖端斜向近斷端和外側,與脛骨幹成45°,向外上方鑽孔,達脛骨下幹骺端。注意避免穿入關節面和關節腔。然後換用適當長度的螺釘內固定,一般螺釘及拉力螺釘均可。如骨折較高,橫向螺釘固定亦可。

(3)如骨折片較小,無法擰入螺釘,或可能擰碎骨片,則用克氏針加張力帶鋼絲固定。

(4)如骨片極小,則一層縫合撕裂的軟組織即可(圖3.5.10.1-11)。

12.4 4.內踝骨折伴脛腓下關節分離內固定術(Internal Fixation for Fracture of Medial Malleolus with Diastasis of Interior Tibio Fibular Joint)

(1)先做外側切口,腓骨前緣內側弧形切口,切開皮膚、筋膜和橫韌帶,顯露脛腓聯合韌帶斷裂及分離處。壓擠內外踝使整復對位,暫用克氏針固定並維持位置。

(2)在踝上2~3cm處經腓骨插入一根螺釘,進入脛骨,斜行由後向前25°~30°,即由後內側至前外側,與踝關節平行。此釘作爲維持腓骨正確位置之用。故不宜用拉力螺釘或螺栓,避免其可能妨礙踝穴生理活動,或導致骨化,阻礙活動。最好術後5~6周即予取出。

(4)進一步處理同“內踝骨折內固定術”。另做內側內踝處小切口。鑽入螺釘時,應調整好方向,避免與從外踝進入脛骨的螺釘相遇(圖3.5.10.1-12)。

(5)縫合後,石膏固定於踝90°~95°位。

12.5 5.外踝骨折內固定術(Internal Fixation for Fracture of Lateral Malleolus)

(1)單純外踝骨折的處理較簡易。如爲撕脫骨折,根據骨片大小、折線範圍,可以採用修復聯合韌帶、螺釘、張力帶鋼絲等方法予以整復固定。具體方法同“內踝骨折內固定術”。

(2)切口可以骨折處爲中心,做縱切口,或後弧形切口,自外踝後上3~4cm處沿腓骨後緣向下繞過外踝下緣,彎向前3~4cm。鑽孔與螺釘方向自前外側至後內側。

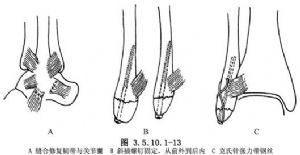

(3)不穩定性踝部骨折常有外踝以外它處骨折同時存在,則手法雖易整復內踝及距骨,但由於外踝斜折或粉碎骨折及下脛腓分離,距骨因外側韌帶牽拉,向外側再移位或傾斜,而使病情複雜,需統籌處理(圖3.5.10.1-13)。

12.6 6.腓骨下段骨折內固定術(Internal Fixation for Fracture of Distal Segment of Fibula)

(1)腓骨骨折越高,脛腓韌帶損傷越重,踝穴不穩的危險也越大,應優先重建腓骨。

(2)踝關節骨折脫位伴有腓骨碎裂,需用鋼板固定,恢復距腿角及外踝外彎曲度。前聯合韌帶如有撕裂,可予縫合或螺釘固定。內踝如有骨折,一併處理。

(3)腓骨中段骨折則用鋼板固定,前聯合韌帶從外踝附着處撕脫,可用小螺釘或鋼絲縫合。後外側折塊整復後用前後方向的拉力螺釘固定,以穩定踝穴。

(4)經常發生的腓骨頭下(頸)骨折,不發生短縮,不需切開復位。但應檢查脛骨遠端與外踝軟骨下骨板對線有無臺階,任何短縮均需整復。脛骨前聯合韌帶小的撕脫骨折可用小螺釘固定,但此不能獲得踝穴的穩定,還需加用螺釘固定腓骨與脛骨(圖3.5.10.1-14)。

12.7 7.後踝骨折內固定術(Internal Fixation for Fracture of Posterior Malleolus)

後踝指脛骨後緣。在嚴重骨折時,常出現後下脛腓韌帶附於脛骨後外側一大塊骨片連同其附着韌帶斷裂,形成後踝撕脫骨折。

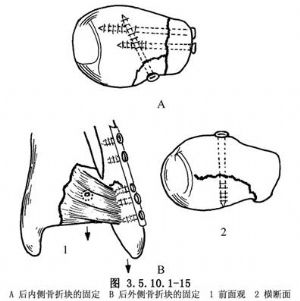

(1)內踝骨折合併後內骨折塊少見。如出現,常位於內踝骨折片之後,可經後內方入路顯露。復位後用螺釘固定。

(2)如後踝連同外踝一併骨折,整復外踝後,可使後外側骨塊一同復位,因爲兩骨塊都附着有後聯合韌帶。小的撕脫骨折片或骨塊在矢狀面<1/5關節面時,不必復位與內固定。大的骨塊則必須小心整復,消除關節面的臺階。然後經後內側顯露、整復,螺釘固定。如由前內側向後插入拉力螺釘,則需在踝關節前上方另做小切口(圖3.5.10.1-15)。