2 解剖結構

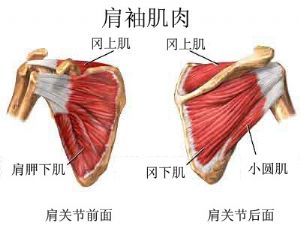

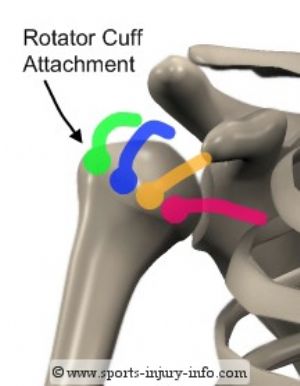

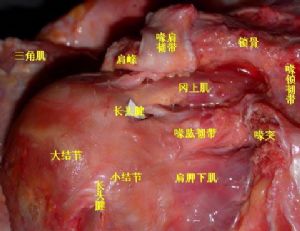

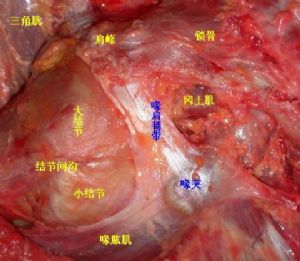

肩袖由前方的肩胛下肌(止於肱骨小結節),上方的岡上肌(止於肱骨大結節的上部,superior facet),後方的岡下肌(止於肱骨大結節的中部, middle facet)和小圓肌(止於肱骨大結節的下部, inferior facet)構成。它們在接近止點的位置與關節囊相愈着並相互融合形成袖套樣結構包繞在盂肱關節的周圍。

3 肩袖的功能

同髖關節相比,肩關節活動度更大,但內在穩定性低。肩袖的存在爲肩關節提供了良好的內在穩定性和精確的空間位置控制能力。Inman[1]在1944年提出並由Burkhart[2]在1993年進一步完善的力偶平衡理論。

力偶平衡包括了兩個方面的內容:

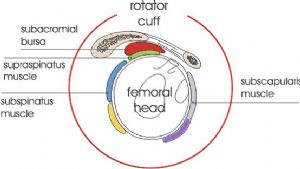

(1)在冠狀面上的平衡:位於肩關節旋轉中心下方的肩袖肌肉,包括肩胛下肌的下部、岡下肌的下部和小圓肌的全部,所產生的力矩能夠與三角肌產生的力矩平衡,使合力的方向指向關節盂的中心,抵抗三角肌收縮產生的向上的牽引力,維持了肩關節在上舉過程中的穩定。

(2)在軸面上的平衡:指位於前方的肩胛下肌與位於後方的岡下肌和小圓肌的力矩平衡。也即所產生的合力方向指向關節盂的中心。使肩關節能夠在活動範圍內的任意空間位置保持穩定性。

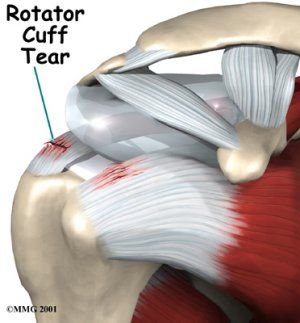

4 肩袖損傷

4.1 肩袖損傷病因

1、撞擊

由1972年的JBJS(Am)上Neer提出了喙肩弓下撞擊的概念,並提出通過喙肩韌帶的切除和前肩峯成型來治療(圖3-1、3-2)。在1965至 1970年之間,Neer 通過這種方法(少數病例加用了肩鎖關節的切除)治療了50肩的岡上肌肌腱炎/部分斷裂/全層斷裂。在獲得隨訪的47肩中38肩的療效滿意[3]。1986年Bigliani[4]報告了肩峯形態同肩袖斷裂的關係。他將肩峯按形態(在肩袖的出口位上,Y view)將將肩峯分爲三個類型:平面型、彎曲型和鉤型。在鉤型肩峯肩袖損傷的發生率高於前兩者。該研究似乎進一步明確了撞擊是肩袖損傷的原因。但其它的一些研究表明在不同年齡段的人羣中肩峯形態的構成比例是不同的。因此,在肩峯形態是肩袖損傷(肩峯下撞擊)的原因還是結果方面,一直存在爭論。

更多的肩袖部分損傷不是發生在滑囊側而是發生在關節側。Seki N.等[5]的三維有限元分析表明在肩關節外展的過程中岡上肌腱的最大張力出現於肌腱前部的關節側(肌腱前部關節側和滑囊側的張力分別爲15.0MPa和1.8MPa)。而岡上肌腱的前部關節側正是肩袖損傷最常見的首發部位。肩袖的血液供應來自於旋肱前動脈的外側升支、胸肩峯動脈的肩峯支、肩胛上動脈以及旋肱後動脈。Codman在1934年就提出了岡上肌腱的最遠端10mm爲缺血區(Critical zone)。隨後的組織學研究證實了這一缺血區的存在,在這一區域的關節側只有散在的血管分佈,血液供應顯著弱於同一區域的滑囊側[6]。岡下肌肌腱的近止點區域同樣也爲血液供應缺乏區[7]。而且隨着年齡的增長,肩袖的血液供應有降低的趨勢[8]。

以上的理論都支持勞損和隨着年齡增長的退行性變是肩袖損傷的病因之一。

3、外傷

外傷直接導致的肩袖損傷很少,一般都是在退變的基礎上肩袖的強度減低後發生外傷而導致肩袖的斷裂。

4、職業因素

從事上肢過頭工作及上肢高強度作業的人羣容易發生肩袖損傷。一項研究調查了在12個不同工作崗位工作的733名工人肩袖病變的發病情況,作者發現以下爲肩袖病變的職業性危險因素:上臂在大於等於15%的工作時間內屈曲超過45度;上肢高強度作業(forceful exertions)大於等於9%的工作時間[9]。

5、其它的危險因素

吸菸、遺傳因素等。有研究表明臨牀確診爲肩袖全層斷裂患者的兄弟姐妹與對照人羣相比發生其罹患該病變的相對風險爲2.42[10]。

4.2 肩袖損傷的診斷及鑑別診斷

臨牀診斷

1、症狀

(1)疼痛:運動時疼痛和夜間痛多見。疼痛的評價採用VAS評分。疼痛的量化便於對病情變化和治療效果的評價。

(2)肌力降低:主要爲外展、外旋和內旋力量的減弱。表現爲洗臉、梳頭、穿衣、拿放高處的物品以及駕駛等日常活動的困難。

(3)活動度降低:主要爲上舉(包括外展和屈曲)、外旋和內旋活動度的降低。活動度降低的顯著特點是主、被動活動度的差異,顯示肌力的減低是活動度降低的原因。長時間的活動受限也可以繼發肩關節周圍軟組織的攣縮,但一般認爲在肩袖完全斷裂的患者一般不容易出現肩關節周圍的粘連,因爲此時盂肱關節腔已經與肩峯下滑囊相交通,關節滑液會組織粘連的發生。

2、體格檢查

(2)觸診:“Tent test”,爲上臂置於體側,肩關節略後伸,檢查者一手內外旋肩關節,另一手置於肩峯前角的外側,在岡上肌腱斷裂的肩關節可觸及三角肌深面的凹陷。該試驗診斷肩袖損傷的敏感性和特異性都很高。觸痛:大結節、小結節以及結節間溝等部位的觸痛。

(3)活動度檢查:美國肩肘外科醫師學會推薦的檢查步驟爲屈曲,外展,後伸,內旋,外旋,外展90度位的外旋和內旋。

(4)肌力檢查:肩胛骨平面的外展肌力;肩關節中立和外展90°位的外旋肌力;內旋肌力的檢查:liftoff test(抬離試驗)和belly press test(壓腹試驗)。

(5)撞擊實驗:痛弧徵(painful arc)爲在冠狀面上肩關節外展60°~100°過程中出現肩關節部位的疼痛;Neer撞擊試驗爲在矢狀面上屈曲肩關節,出現肩關節部位的疼痛爲陽性; Hawkins撞擊實驗爲肩關節屈曲90°、同時肘關節屈曲90°,在此位置內外旋肩關節,出現肩關節部位的疼痛爲陽性。

(6)神經功能檢查:與頸椎病、臂叢神經損傷所導致的肌力障礙相鑑別,並明確肩胛上神經的功能狀態。

2、X線片

標準的線片包括:肩關節的真正前後位片,標準肩胛骨側位片(又稱爲“Y”位)和腋位片。存在肩袖損傷的間接徵象爲:肱骨頭的上移,AHI(肩峯肱骨頭間隙)的減小;大結節和肩峯的骨質硬化。關節造影檢查可以發現造影劑進入肩峯下滑囊。可以用來鑑別肩袖損傷和凍結肩,後者表現爲關節腔容積的縮小,而無造影劑的外溢。

很多的對照研究顯示,對於經驗豐富的操作者,超聲對於肩袖斷裂診斷的敏感性和特異性與核磁相當。而且超聲檢查的費用低廉而且可以進行實時的動態檢查。肩袖斷裂在超聲圖像上的表現爲肩袖局部的凹陷和低信號。

爲診斷肩袖損傷的主要檢查手段,其敏感性和特異性均很高。肩袖斷裂主要依據T2加權像斜冠狀面(與肩胛骨平面平行)、斜矢狀面(與肩胛骨平面垂直)以及軸面上肩袖的正常信號中斷並被液性的高信號取代來診斷。核磁共振造影檢查:與傳統MRI相比,MRI關節造影能夠提高肩袖損傷的診斷的敏感性和特異性,尤其在診斷肩袖的部分斷裂方面。

4.3 肩袖損傷的分類

首先需要明確的是肩袖斷裂是部分斷裂還是全層斷裂。在部分斷裂,首先根據斷裂的部位分爲:關節側斷裂和滑囊側斷裂;而後依據斷裂的深度進一步分類:Grade 1 (深度<3 mm),Grade 2 (深度爲3-6 mm, 或接近50%的肌腱厚度),Grade 3 (深度>6 mm, 或超過50%的肌腱厚度)。在全層斷裂一般根據斷裂的大小來分類:小斷裂small(<1 cm),中斷裂Medium(1-3 cm),大斷裂Large(3-5 cm)和巨大斷裂Massive (>5 cm)[11]。

4.4 肩袖損傷的鑑別診斷

1、凍結肩

肩袖損傷和凍結肩都可能存在肩關節的活動受限。但前者一般被動的活動範圍大於主動活動範圍;而後者主被動活動範圍大致相同。

2、肩鎖關節病變

肩鎖關節病變是肩部疼痛和功能障礙的另一個主要原因。肩鎖關節病變的疼痛多發生在肩關節最大上舉,水平內收和屈曲內旋時。肩鎖關節在上舉時的疼痛發生在最大上舉時,而肩峯下撞擊在上舉時的疼痛則發生於上舉60度至100度的範圍內(痛弧)。肩關節撞擊徵的Hawkins試驗是在屈曲位內旋肩關節來檢查的,而在這一內收位置有時也會出現肩鎖關節的疼痛,鑑別的方法是O\"Brien\"s試驗。因爲後者爲靜態性的檢查,一般不會誘發撞擊,因而此檢查在肩鎖關節病變爲陽性,而在肩袖病變/肩關節撞擊徵則爲陰性。

3、肱二頭肌長頭的病變

肩袖病變的疼痛一般發生在肩關節的外側,肱二頭肌長頭的病變的疼痛一般則發生在肩關節的前側。進一步可以通過Speed試驗和Yergason實驗來鑑別。

4.5 肩袖損傷的治療

4.5.1 保守治療

肩袖損傷的兩個主要問題即疼痛和功能障礙。因而保守治療的內容也是針對這兩個環節。首先針對疼痛可以口服非甾體類抗炎藥。局部可以進行肩峯下間隙的注射,應用局麻藥、腎上腺皮質激素以及玻璃酸鈉。局麻藥可以即時緩解疼痛。腎上腺皮質激素可以減輕肩峯下滑囊的炎性反應,但激素的應用次數一般不超過3-5次。一些的研究表明局部應用激素超過5次會降低肌腱的力學強度,增加肌腱斷裂的風險;而且激素應用的效果在3次的時候達到最大,繼續應用效果不再明顯[12]。玻璃酸鈉既有潤滑作用,同時又有一定的抗炎作用,因而對於治療肩袖損傷/肩峯下撞擊疼痛的效果很好。

4.5.2 手術治療

對接受系統的保守治療三個月至半年,病情無明顯緩解甚至加重的患者需要採用手術治療。具體手術適應徵的選擇還要依據患者的年齡、活動要求斷裂部位等因素綜合考慮。雖然經過系統的保守治療很多肩袖斷裂的患者會保持良好的活動度,但遠期的隨訪發現肩袖斷裂的尺寸會逐漸增大,一些原來可以修復的斷裂會轉變爲不可修復的斷裂;同時伴有肩峯/肱骨頭(AHI)間隙的減小和骨關節炎表現的加重[13]。因此對年輕和活動要求高的患者手術的適應徵更強。

(1)開放手術

傳統的開放手術包括開放的前肩峯成型和肩袖斷裂的修復手術。前肩峯成型術如前文獻所述。肩袖修復時於肩袖的原止點區域(footprint)開槽,採用經骨縫合的方法進行固定。肌腱縫合的方法有很多,如圖,其中經生物力學實驗證明強度最高的縫合方法是改進的Mason Allen縫合[14]。

通過標準的前方、後方和外側通路(portal)插入關節鏡和器械進行肩峯下減壓和肩袖的修復。肩袖縫合採用縫合錨(suture anchor)。與傳統的開放手術相比,關節鏡下的修復術侵襲性小,尤其對於三角肌於前肩峯的起點。縫合方式有單排縫合(single row)和雙排縫合(double row)[15]。後者使肩袖的斷端與footprint的接觸面積更大,會增加肩袖癒合的機率和強度。

(3)Mini-open

結合了上述兩者的優點。採用關節鏡下的肩峯下減壓,避免和對三角肌起點的損傷。之後採用起自肩峯前角的小切口進行肩袖的修復,這種手術的耗時一般要短於關節鏡手術。

單純進行清創:對巨大的肩袖斷裂無法進行直接修復,而患者肩關節在軸面和冠狀面的力偶很好保存的病例。在這些患者其主要的症狀爲疼痛,活動度尚滿意,因此可以通過清除增生的滑膜和炎性組織來緩解疼痛。肌腱轉移手術:對於巨大的肩袖斷裂無法直接修復,同時患者的外旋力量嚴重減低的患者可以採用肌肉的轉位以增強肩袖缺損部位的覆蓋同時使患者重新獲得部分外旋力量。常用的用來轉位的肌肉包括背闊肌和大圓肌。