3 概述

基底細胞癌(basal cell carcinoma,BCC) 又稱基底細胞上皮瘤(basal cell epithelioma) 、基底樣細胞瘤、侵蝕性潰瘍等,是源於表皮基底細胞或毛囊外根鞘的上皮性低度惡性腫瘤。基底細胞癌是我國特別是日照較長的地區最常見的皮膚癌,它起源於基底細胞或毛囊外根鞘細胞,生長緩慢,可侵犯破壞局部組織造成感染和出血,極少發生轉移,但處理不當,或不加處理,也可能嚴重破壞眼部組織,甚至侵入副鼻竇及顱內而引起死亡。基底細胞癌是皮膚癌最常見類型之一,好發於頭面部位,多見於戶外工作者和老年人,年齡高峯在50~60歲之間,經常暴露於日光下的農民、漁民、海員或喜日光浴者易發本病,X線引起的射線皮炎、燙傷、燒傷等引起的疤痕以及長期接觸砷污染,可於日久後發生本病。本病由Jacob於1827年首先描述,但到1902年才由Krompecher將其與其他上皮性腫瘤明確區分。

基底細胞癌是皮膚癌中較多見的一種,發病率佔眼瞼惡性腫瘤的50% ,其特點是發展緩慢,呈浸潤性生長,但很少有血行或淋巴道轉移。根據其分化的方向可分爲毛髮、皮脂腺、頂泌汗腺或汗腺4類良性附屬器腫瘤。但根據其分化程度則可再分爲增生(成熟或近於成熟的結構),腺瘤(分化比增生低,但有發育好的腺樣結構),良性上皮瘤(分化程度更低,常難以辨別其將形成的結構)及基底細胞上皮瘤(爲分化最高的惡性附屬器瘤)。基底細胞癌是由未成熟的非間變的類似基底層細胞構成,有局部破壞性,腫瘤轉移取決於損害的大小和深度,損害大於3cm者,轉移率爲2%,直徑5cm者轉移率爲25%;直徑10cm者轉移率爲50%。病變由眼瞼皮膚表面的基底細胞開始,也可從皮膚的附件如毛囊發生。多在下瞼內眥部瞼緣移行部,即皮膚與粘膜交界處。早期典型者呈半透明珍珠樣小節 結狀隆起,中央有小窩,一般呈肉紅色,有者含色素近似黑痣。質地較硬,周圍可有曲張的血管圍繞,頗似乳頭狀癌及疣。一般生長級慢、不痛、漸向四周擴展,經數週或數月後中央破潰形成淺在性潰瘍,潰瘍邊緣不整齊如蠶蝕狀,故又叫蠶蝕性潰瘍(ulcus rodens)。潰瘍的特點是邊緣高起,質硬,且向內卷(潛行期),這是由於潰瘍邊緣部分的皮膚鱗狀上皮向下增生之故。潰瘍常附有痂皮,取之易出血,潰瘍一般向平面發展,但也可向深部侵蝕,晚期病例可破壞眼瞼、鼻背,面部、眼眶及眼球等組織而喪失視力。基底細胞癌一般不引起遠處轉移,但如處理不當,可以迅速發展增大。臨牀易被誤診爲鱗狀細胞癌或惡性黑色素瘤。

基底細胞癌早期者可手術徹底切除; 放射治療可用於距瞼緣較遠的和面積小的腫瘤;冷凍療法用於腫瘤面積較小者; 血卟啉衍生物-激光光動力療法效果良好;細胞因子、TIL、LAK 細胞局部注射治療,效果良好。基底細胞癌生長緩慢,很少發生淋巴結節轉移,預後較好。

基底細胞癌屬於中醫“翻花瘡”範疇。基底細胞癌好發於頭面部位,多見於戶外工作者和老年人。初起爲基底較硬的斑狀丘疹,或呈疣狀突起,逐步破潰形成潰瘍。宜早期手術切除,若有骨浸潤時,則應輔助全身化療。

6 別名

basal cell epithelioma;基底細胞上皮瘤;basaloma;basiloma;BCC;BCE;carcinoma basocellulare;hair-matrix carcinoma;基癌;基底上皮細胞癌;基底樣細胞瘤;侵蝕性潰瘍;Basal cell tumor;基底細胞瘤

10 流行病學

基底細胞癌是皮膚癌中的一種,爲人類最常見的惡性腫瘤,國外基底細胞癌佔皮膚癌的50%~65%,中國皮膚癌中以鱗癌多見,與基底細胞癌的比例爲5∶1~10∶1。197l~1977年發病率增高18%。每年有15萬~93萬新增病例。上海華山醫院經活檢證實的51例基底細胞癌有以下特點:

10.1 性別

10.2 年齡

基底細胞癌主要發生在老年人,但較國外早10年,以 60~69歲爲發病高峯,其次爲50~59歲,30歲以下較少。 20歲以下罕見,大多發生於着色性幹皮病。

10.3 職業

上海華山醫院資料與山東醫學院的資料一樣,農民佔半數以上(50.26%),其次爲家庭婦女(18.42%)。

10.4 部位

基底細胞癌好發於身體的暴露部位特別是面部(佔 86%~94%),尤見於眼眥、鼻部、鼻脣溝和頰部。非暴露部位的僅佔5%~13%。值得注意的是,其中絕大多數爲淺表性基底細胞癌。後者卻極少見於暴露部位。

11 基底細胞癌的病因

基底細胞癌源於皮膚或附件尤其是毛囊的基底細胞,是一種低度惡性腫瘤。

附屬器腫瘤由原始上皮胚芽細胞發育而來,本病爲分化最高的惡性附屬器腫瘤,多見於面色較淡的人及頭面等曝光部位,說明長期日曬與本病的發病密切有關。其他如砷劑、大劑量X線照射、煤焦油衍生物、燒傷、瘢痕和慢性炎症(竇道、小腿潰瘍、汗腺炎等)均爲本病發病的危險因素。免疫減弱的患者,可能由於細胞中介免疫受損和增加對致瘤病毒的易感性,增加了發生基底細胞癌的危險性。患者的免疫系統影響着此腫瘤的發病機制和預後。環境中的致癌因子如致癌病毒,可被伴隨着的免疫抑制所加強。器官移植的患者發生基底細胞癌比正常人高10倍以上,而在這些損害裏發現皰疹病毒樣DNA序列。某些組織學類型在免疫抑制患者中更多見如硬皮病樣基底細胞癌,在免疫抑制患者中,要比結節潰瘍型基底細胞癌常見。表淺型基底細胞癌則多見於糖尿病和(或)慢性腎功衰竭以及感染HIV的患者。某些遺傳病如白化病,色素性幹皮病,Rasmussen綜合徵,Rombo綜合徵,Bazax綜合徵和Darier病,使基底細胞癌的發病率增高。

11.1 日光長期暴曬

基底細胞癌好發於頭皮、面部等暴露部位並多見於戶外工作者,即是證明。因日光中的紫外線侵害人體,會導致細胞內DNA損傷和其修復能力的破壞而致皮膚癌。據國外統計,白色人種較有色人種易患皮膚癌,這與皮膚內的黑色素可以保護皮膚免受紫外線損傷有關。地球上空臭氧層變薄,形成臭氧洞,導致過多紫外線照射,可造成皮膚癌患者的增加。

11.2 過量放射線照射

在慢性皮炎的基礎上,受到過量的放射線照射,可誘使皮膚發生癌變。Anderson(1951)和Traenkle(1964)發現本病往往在慢性放射性皮炎的基礎上發生,他們報道放射線工作者因長期少量X線接觸而發生的放射性皮炎處產生基癌。Sarkany(1968)發現扁平苔蘚和脊椎炎患者因照射X線而在背部皮膚上發生多發性基底細胞癌和惡變前纖維上皮瘤。潛伏期爲11~28年。照射的劑量爲154.8~2 289.8mC/kg(600~8875Rad)。

11.3 化學物質刺激

長期接觸無機砷(如複方亞砷酸鉀溶液)或飲用含砷較高的飲水或食物等易患基底細胞癌。1963年Shu等統計,臺灣在含砷較高地區基底細胞癌的發生率約佔11%。由砷引起的皮膚癌,好發於身體的非暴露部位和手掌,並通常是多發性的。

11.4 物理性因素

皮膚癌亦可在不穩定的萎縮性燒傷後瘢後瘢痕上出現。慢性潰瘍或竇道、慢性肉芽腫、慢性骨髓炎、上皮瘤樣增生、尋常狼瘡、扁平苔蘚、麻風等經久不愈,在10餘年或數十年後亦可能發生癌變。偶見單純性創傷如種痘處發病者。

11.5 其他因素

某些錯構瘤如皮脂腺痣、乳頭狀汗管囊腺瘤以及惡變前纖維上皮瘤易發生基底細胞癌。甚至皮膚纖維瘤上方的表皮亦可發生基底細胞癌。

12 發病機制

基底細胞癌起源於表皮或皮膚附屬器的多能性基底細胞,可向多方向分化。癌細胞似基底細胞,呈卵圓或梭形,胞核深染,胞漿少,胞界不清楚,細胞間橋常不明顯。瘤實質與間質之間有對PAS染色呈陽性反應的基底帶。間質結締組織內成纖維細胞增生,常見較多幼稚成纖維細胞。間質因含大最酸性黏多糖而呈黏液樣,具有異染性。由於標本經固定和脫水,間質內黏蛋白皺縮,致部分或完全與瘤實質分離。這種現象雖爲人工性,但可協助與其他腫瘤如鱗癌區分。

根據癌細胞的分化程度和方向,基底細胞癌有未分化型和分化型兩類。

12.1 未分化型

未分化型有四種:

12.1.1 (1)實性基底細胞癌

實性基底細胞癌又稱原基性基癌,臨牀常見。真皮內有多個大小不等、不規則條索狀或團塊狀癌細胞團,常部分與表皮粗連,偶或與外毛根鞘相連。癌細胞團邊緣的癌細胞作柵狀排列;內部排列紊亂。

12.1.2 (2)色素性基底細胞癌

色素性基底細胞癌黑素豐富。黑素見於癌細胞間黑素細胞和間質中噬黑素細胞內。

12.1.3 (3)淺表性基底細胞癌

淺表性基底細胞癌常爲多發,與表皮基層相連,向真皮淺層不規則伸長,似原始上皮芽樣。間質常不明顯。以後可發展成浸潤性基底細胞癌。

12.1.4 (4)硬化性基底細胞癌

間質纖維組織大最增殖、緻密,將癌細胞團擠壓成細條索狀。後者常只有單層細胞厚。

12.2 分化型

分化型有三種:

12.2.1 (1)角化性基底細胞癌

角化性基底細胞癌除有未分化癌細胞外,可見角化不全細胞和角質囊腫。Lever認爲角質囊腫代表傾向於形成毛幹,角化不全細胞可排列成束狀或渦形,或圍繞角質囊腫,可能是初期毛髮角化細胞。Ackerman則認爲此型不是向毛囊分化的基底細胞癌。

12.2.2 (2)囊性基底細胞癌

在癌細胞團中央出現囊腔,其形成途徑是:大片癌細胞壞死;癌細胞向皮脂腺細胞分化後崩解,囊腔周圍的一些癌細胞呈空泡狀或泡沫樣(相當於皮脂腺細胞);伸入瘤實質內的間質壞死。

12.2.3 (3)腺樣基底細胞癌

腫瘤呈管樣或腺樣結構。癌細胞排列成互相吻合的條索。條索間爲島嶼狀結締組織。腫瘤中所見管腔,其腔壁細胞呈立方形,似腺上皮細胞,但無分泌活動。小汗腺上皮瘤(eccrine epithelioma)系腺樣基底細胞癌的一種,嚮導管方向分化,頗似汗管瘤,但腫瘤體積較大,並向深部侵襲。

12.3 病理變化

基底細胞癌起源於表面或皮膚附件的多能性基底樣細胞,可分多方向分化。癌細胞似基底細胞呈卵圓形或梭形,胞核染色深,胞質少,胞界不清楚。瘤實質與間質之間有對PAS染色呈陽性反應的基底帶。間質結締組織內成纖維細胞增生。間質因含大量酸性黏多糖而呈黏液樣,當標本經固定脫水後,間質內黏蛋白皺縮,導致部分或全部與瘤實質分離。但通過這種現象在病理學上與鱗癌等腫瘤相區分。

13 基底細胞癌的臨牀表現

基底細胞癌多發生於30歲後,70歲爲高峯,好發於頭面部,尤以鼻、眼瞼及頰部最爲常見。基本損害爲針頭至綠豆大、半球形、蠟樣或半透明結節。

85%患者發生於頭頸曝光部位。掌蹠和黏膜罕見。皮損通常單發,但亦有發生數個甚至多數者,基底細胞癌早期表現爲局部皮膚略呈隆起、淡黃色或粉紅色小結節,僅有針頭或綠豆大小,呈半透明結節,質硬,表皮菲薄,伴有毛細血管擴張,但無疼痛或壓痛。病變位於表皮深層者,表麪皮膚略凹陷,失去正常皮膚的光澤和紋理,經數月或數年後,表現出現鱗片狀脫屑,以後反覆結痂、脫屑,表現潰爛、滲血。當病竈繼續增大時,中間形成淺表潰瘍,其邊緣參差不齊,似蟲蝕樣。基底細胞癌表面形成多種多樣,根據肉眼所見形態,大致可分爲以下幾種類型:

13.1 結節潰瘍性基底細胞癌(Nodulo-ulcerative basal cell carcinoma)

結節潰瘍性基底細胞癌最常見,佔基底細胞癌之50%~54%,損害爲單個,好發於顏面,特別是頰部、鼻旁溝、前額等處。

13.1.1 (1)結節型(nodular type)

損害爲突出皮膚、自針頭大小至綠豆大小,初起爲小的蠟樣結節,緩慢增大,非炎症性淺黃褐或淡灰白色、蠟樣或半透明(如珍珠樣)的結節,質硬,表麪皮紋消失,表皮菲薄伴淺表毛細血管擴張,表皮一般不潰破(圖1),稍受外傷即出血。

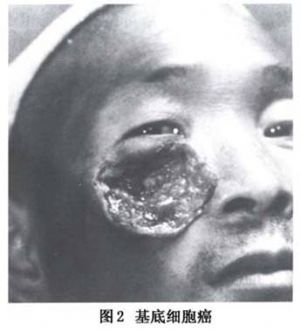

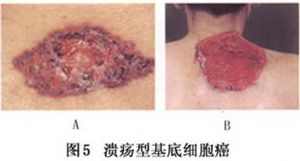

13.1.2 (2)潰瘍型(ulcerative type)

潰瘍型爲臨牀上最常見的類型,尤多見於面部。表現爲局部輕微損傷皮膚崩潰後即長久不愈,或先有皮膚小結節,其後漸增大,生長緩慢,中央凹陷,表面糜爛或潰破(圖2~4),然後潰破不愈。潰瘍底部呈顆粒狀或肉芽狀、菜花樣或蕈樣增長,覆以漿液性的分泌物;潰瘍邊緣繼續擴大,可見多數淺灰色、呈蠟樣或珍珠樣外觀的小結節,四周參差不齊,繞以珍珠狀向內捲起的隆起邊緣,稱侵蝕性潰瘍(rodent ulcer),這是此癌典型的臨牀形態,中央平陷,形如火山口(圖5),潰瘍中央口可癒合、瘢痕形成,但邊緣仍可繼續擴大。有時中央時愈時破,並向周圍或深部侵襲,形如鼠齧,故又稱爲“齧狀潰瘍”。

偶見皮損呈侵襲性增大,向深部生長,破壞眼、鼻,甚至穿透顱骨,侵及硬腦膜,造成患者死亡。

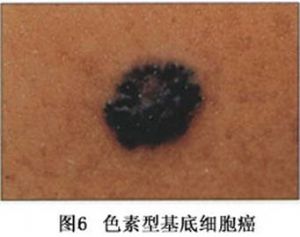

13.2 色素性基底細胞癌(pigmented basal cell carcinoma)

色素性基底細胞癌是各型中出現色素沉着者。佔基底細胞癌的6%,與結節潰瘍型不同之處,僅在於皮損呈褐色或深黑色,有時易誤診爲惡性黑素瘤。臨牀特徵與結節型相似,僅伴有不同程度的色素沉着白灰至深黑色,但不均勻,邊緣部分常較深,中央部分呈點狀或網狀分佈(圖6)。

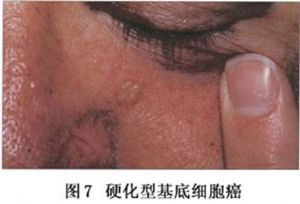

13.3 硬斑病樣基底細胞癌(morphealike basa cell carcinoma)

硬斑病樣基底細胞癌又稱侷限性硬皮病樣(morphea-like)基底細胞癌,罕見,僅佔基底細胞癌的2%,Caro統計2 116例皮膚癌中僅34例爲此型,Botvinnick (1967)統計的3000例基癌中此型佔0.6%。多發生於青年人,也見於兒童。常單發,好發於面部、額部、顴部、鼻部和眼眥等處, 特別是頰部, 頸或胸部也可發生。表現爲扁平或輕度凹陷的黃白色蠟樣到硬化性浸潤斑塊,呈不規則或葡行狀,大小自數毫米至佔據整個前額部,灰白至淡黃色,表面光滑,可透見毛細血管擴張,觸之較硬,類似侷限性硬皮病。缺乏捲起珍珠狀邊緣,亦無潰瘍及結痂(圖7),邊緣常不清,皮損發展緩慢。

13.4 表淺性基底細胞癌(superficial basal cell carcinoma)

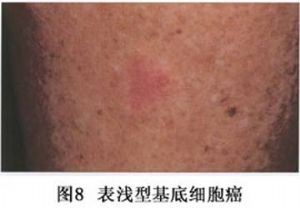

表淺性基底細胞癌少見。多見於男性,發病年齡較早,頭部極少。其發生佔基底細胞癌的9%~11%,常發生於軀幹部,特別是背部和胸部,也見於面部和四肢。皮損爲1個或數個輕度浸潤性紅斑鱗屑性斑片,表面表皮菲薄,有稍微隆起的線狀邊界,中心部位常出現表淺性潰瘍和痂皮。可呈溼疹或銀屑病樣改變(圖8)。向周圍緩慢增大,境界清楚,常繞以細線狀珍珠狀邊緣。皮損表面可見小片表淺性潰瘍的結痂,愈後遺留光滑萎縮性瘢痕。

13.5 纖維上皮瘤樣基底細胞癌(fibroepithelioma type basal cell carcinoma)

纖維上皮瘤樣基底細胞癌表現爲1個或數個高起的結節,略帶蒂,觸之中等硬度,表面光滑,輕度發紅,臨牀上類似纖維瘤,好發於下背部。罕見潰瘍形成。臨牀上類似纖維瘤。

13.6 扁平瘢痕型(epithelioma planum cic-artrisans)

扁平瘢痕型相當罕見,常發生於面部。損害爲淺表性結節狀斑塊,生長緩慢。此型的特點是,基底細胞癌向四周緩慢擴展時,其中心部位腫瘤細胞反而逐漸消失,形成瘢痕,就如森林失火向四周蔓延,而中心卻自行熄滅一樣,因此又被稱爲野火型。其擴展緣具有很強的侵蝕性。

13.7 痣樣基底細胞癌綜合徵(Nevoid basal cell carcinoma syndrome)

痣樣基底細胞癌綜合徵又稱基底細胞痣綜合徵(basal cell nevous syndrome),爲常染色體顯性遺傳性疾病,外顯率低。皮膚出現突起、發硬、光滑的結節性腫物,可爲正常膚色或有輕度色素沉着。部分病例,腫物逐漸增大,最終形成潰瘍。多數伴有上下頜骨囊腫、肋骨畸形和智力遲鈍。兒童期,最晚在青春期出現數以百千計的皮膚小結節。在“痣樣”期,結節數目和大小逐漸增加,不規則分佈於面部和軀體。在成年期,很多基底細胞癌常破潰,晚年疾病有時進展爲“腫瘤”期,此時有些基底細胞癌特別是顏面部損害變爲侵襲性、破壞性和殘缺。偶爾甚至由於先侵犯眼眶,以後侵犯腦而致死,也可轉移至肺。半數成年患者,掌蹠部出現很多直徑1~3mm的小凹陷,常發生於11~20歲,爲頓挫性基底細胞癌。

除皮損外,幾乎所有患者均呈現多發性骨骼和中樞神經系統異常,其中如頜骨牙源性角囊腫,肋骨異常,脊柱側凸,智力發育遲緩和大腦鐮鈣化。有數例報告,也見小腦成神經骨細胞瘤,上頜或頜纖維肉瘤。在頜骨囊腫中發生成釉細胞瘤。

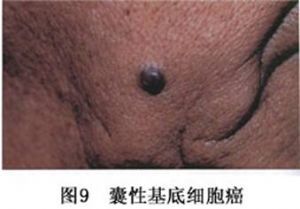

13.8 囊性基底細胞癌(cystic basal cellcarcinoma)

囊性基底細胞癌較爲罕見。爲癌腫中心部位發生變性,形成單房性囊腫所致,通常呈藍灰色(圖9)。

13.9 線狀單側基底細胞痣(The linear basal cell Nevus)

線狀單側基底細胞痣極罕見,常出生時即有,皮疹廣泛,呈單側線狀或帶狀發疹。皮損由密集基底細胞癌結節構成,其間散在存在粉刺和紋樣萎縮區。損害不隨年齡而增大。

13.10 Bazex綜合徵(The bazex syndrome)

Bazex綜合徵1966年首先由Bazex等報告。本病呈顯性遺傳,其主要特徵首先是毛囊性皮膚萎縮,在四肢出現毛囊口擴張樣“鑿冰痕”。其次爲發生於兒童、青年或少年面部的多發性小的基底細胞癌。此外可有限局性無汗症和(或)全身性少汗症和先天性頭部及其他部位毛髮稀少。

14 基底細胞癌的併發症

基底細胞癌顱內侵犯和肺轉移。基底細胞癌發展緩慢,可在20~30年內處於較穩定狀態。如不予治療,常破潰,緩慢向深部組織侵犯,特別是在面部,可破壞鼻、耳、眼眶和上頜竇等處的軟骨或骨骼,引起出血或顱內侵犯,但較少發生區域性淋巴結轉移。很少血道轉移。轉移處多爲肺臟。

15 實驗室檢查

15.1 組織病理檢查

組織病理檢查可見癌細胞呈梭形,核大深染,無細胞間橋,呈浸潤性生長。標本採集可有刮除、削除、針刺和切除方法等。

瘤細胞團位於真皮內與表皮相連。瘤細胞似表皮基底細胞,但細胞核大,卵形或長形,胞漿相對少,細胞境界不清,細胞間無細胞間橋,周邊細胞呈柵狀排列,境界清楚。瘤細胞的核大小、形態及染色均頗一致,無間變。瘤團周圍結締組織增生,圍繞瘤團排列成平行束,其中有許多幼稚成纖維細胞,並可見黏蛋白變性,由於黏蛋白在標本固定與脫水過程中發生收縮,因而瘤團周圍出現裂隙,此雖爲人工現象,但爲本病的典型表現,而有助與其他腫瘤鑑別。

從組織學上基底細胞癌可分兩類,即未分化類和分化類。分化性輕度向皮膚附屬器即毛髮、皮脂腺與大汗腺或小汗腺分化。但無明顯界限,因很多未分化類也可在某些區域表現一些分化,而大多數分化類在某些區則缺乏分化。結合臨牀損害形態,結節潰瘍性可示分化或未分化,而色素性、淺表性和纖維上皮瘤性,常示極低分化或未分化。結合臨牀和組織學分類,所謂結節潰瘍性基底細胞癌和痣樣基底細胞癌綜合徵,線狀單側性基底細胞痣和Bazex綜合徵可示分化或不分化,而另外4種基底細胞癌,即色索性,硬皮病樣性、表淺性和纖維上皮瘤性則常示極少分化或未分化。

(1)實性基底細胞癌(solid basal cell carcinoma):又稱原基性基底細胞癌。表現爲嵌於真皮內的大小不等形狀不一的瘤團,90%以上基底細胞癌可見瘤細胞團與表面表皮連接,偶見瘤團與外毛根鞘接觸。瘤團周圍層常示柵狀排列,而其中細胞核則無一定方式。

(2)角化性基底細胞癌(keratotic basal cell carcinoma):亦稱毛髮型,除未分化細胞外,有角化不全細胞和角囊腫。角化不全細胞有長的胞核和輕度嗜酸性胞漿,與未分化細胞的深嗜鹼性胞漿不同。角化不全細胞排列成束,同心性旋渦狀或圍繞角囊腫。這些細胞可能是初期毛髮角化細胞,有些類似正常毛幹角質生成細胞區的有核細胞,由充分角化細胞組成的角囊腫則代表傾向毛乾的形成。正如毛乾的角質化,角囊腫的形成無顆粒層細胞中間階段。角化性基底細胞癌與毛髮上皮瘤均有角囊腫,故有時二者難以區分,要藉助臨牀資料確定。此外,也不能將角囊腫與鱗狀細胞癌的角珠混淆。

(3)囊性基底細胞癌(cystic basal cell carcinoma):瘤小葉內有一或數個囊腔,大都由於瘤島中央瘤細胞的漸進性壞死所致。在罕見病例中瘤島中央細胞在崩解前表現爲空泡狀,提示向皮脂腺分化。

(4)腺樣基底細胞癌(adenoid basal cell carcinoma):表現爲管狀腺樣結構。細胞排列成相互交織索並呈放射狀圍繞結締組織島,使腫瘤呈花邊狀。

(5)色素性基底細胞癌(pigmented basal cell carcinoma):銀染色,可見瘤細胞團中有散在的黑色素細胞。這些黑色素細胞的胞質及其樹狀突內有很多黑色素顆粒。瘤細胞常含極少量黑色素,但在瘤團周圍結締組織間質內卻有很多噬黑素細胞。

(6)硬斑病樣基底細胞癌(morphealike carcinoma):此型中結締組織的參與要比其他類型基底細胞癌多得多。無數個排列成長索狀瘤細胞羣,嵌於緻密纖維性間質中。大多數細胞索狹窄,常只有一層細胞厚,類似乳腺癌轉移的鎧甲癌所見。

(7)表淺性基底細胞瘤(superficial basal cell carcinoma):此型基底細胞癌表現爲瘤組織呈芽狀而不規則增生的瘤組織附着在表皮下面。瘤組織周圍的細胞常呈柵狀,在大多數情況下瘤組織很少穿透到真皮內,其上被覆表皮常萎縮。成纖維細胞常相當多,圍繞瘤細胞增生處排列。真皮上部有輕至中等量的非特異性慢性炎症浸潤。

(8)纖維上皮瘤型基底細胞癌(epithelioma type basal cell carcinoma):此型瘤細胞排列呈細長並分支吻合的條索,嵌於纖維性間質中,大多數條索與表皮連接,沿上皮索周圍到處可見呈柵狀排列的深染細胞。腫瘤位置淺,下界鮮明。

15.2 免疫組織化學

基底細胞癌細胞角蛋白(cytokeratin)染色陽性。alpha-2和β1intergrin染色亦呈陽性,但細胞間黏附分子1(1CAM-1),白細胞功能抗原la(LFA-la)和血管細胞黏附分子1(VCAM-1)陰性。有時腫瘤細胞HLA-DR抗原陽性。大多數腫瘤細胞P53蛋白表達陽性。

17 基底細胞癌的診斷

當基底細胞癌有典型特徵時,如結節超過數毫米時容易識別,可根據臨牀表現做出診斷。患者多爲50歲以上的老年人,典型的臨牀表現爲發展慢,潰瘍硬底卷邊,邊緣常帶色素。對典型病例診斷不難,困難的是潰瘍尚未形成的早期病例。凡屬老年人,在瞼緣附近有透明結節,痣樣、斑疹樣或乳頭狀瘤樣小腫塊出現,外圍有擴大的血管伴隨,腫塊表面有裂縫可見者,均應提高警惕。

18 鑑別診斷

早期色素增加的基底細胞癌與傳染性軟疣、老年性皮腺增生則難區別,後者可見在損害中央有充以角蛋白的點狀凹陷。當基底細胞癌表面有明顯結痂或鱗屑時,應與尋常疣、角化棘皮瘤和鱗癌等相鑑別。而色素性基底細胞癌,可被誤診爲黑色素瘤。基底細胞癌邊緣內卷,有毛細血管擴張,色澤呈褐色,周圍無色素暈。淺表型基底細胞癌則頗似溼疹、扁平苔蘚、銀屑病,但要注意其線形邊緣不清楚,可與侷限性硬皮病相鑑別。但最終往往靠病理檢查來確定。

18.1 傳染性軟疣和老年性皮脂腺增生

結節型基底細胞癌初期應與傳染性軟疣和老年性皮脂腺增生等鑑別,後者的損害中央常有充以角蛋白的點狀凹陷。

18.2 鱗狀細胞癌

⑴鱗狀細胞癌惡性程度比基底細胞癌爲高,進展也較快。對病程緩慢的病變應首先考慮基底細胞癌,反之,病程短,發展快,成菜花樣生長的腫塊,要先考慮鱗狀細胞癌。

⑵在兩種腫瘤都有潰瘍形成的情況下,首先是基底細胞癌的潰瘍外表引人注意:硬底、基底較淺而平,邊緣參差不齊,內卷。而鱗狀細胞癌的潰瘍則常深淺不一,基底高低不平,邊緣比較飽滿,甚至外翻。

⑶基底細胞癌含有色素的百分率比鱗狀細胞癌者爲高,對含有色素的病變,除色素瘤外,要先考慮基底細胞癌。鱗狀細胞癌的結節表面因含有大量的角化物質,所以顏色一般不發黑。

⑷基底細胞癌基本上不轉移。鱗狀細胞癌可以通過淋巴管轉移至前淋巴結和頜下淋巴結。故有淋巴結轉移時,則要考慮鱗狀細胞癌。

18.3 惡性黑色素瘤

色素型基底細胞癌應與惡性黑色素瘤的鑑別的鑑別:惡性黑色素瘤病程較短,發展較快。病變附近色素瀰漫,血管充盈,可在短時間內發展爲巨大腫塊。表面有細小裂痕出現,病變很小時即有血水流出。

18.4 侷限性硬皮病

硬化型基底細胞癌質地似侷限性硬皮病,但前者邊緣常不十分清楚,最後診斷主要靠組織病理檢查。

18.5 表淺型基底細胞癌的鑑別

表淺型易與溼疹、銀屑病、尋常疣、角化棘皮瘤、鱗癌或傳染性軟疣相混淆,但若注意其線形邊緣,可資鑑別。當基底細胞癌表面有明顯結痂或鱗屑時,應與尋常疣、角化棘皮瘤和鱗癌等相鑑別。淺表型基底細胞癌則頗似溼疹、扁平苔蘚、銀屑病,但要注意其線形邊緣不清楚,可與侷限性硬皮病相鑑別。另外表淺型基底細胞癌的鱗屑易於剝去,但最終往往靠病理檢查來確定。

18.6 其他皮膚囊腫

19 基底細胞癌的治療

基底細胞癌是一種低度惡性腫瘤,早期診斷和及時治療,不僅能挽救病人的生命,還有可能保住眼瞼功能和視力。治療方法的選擇:基底細胞癌因對放射治療敏感,故應行深部X線放射治療。距離瞼緣較遠和累及範圍較小的基底細胞癌,可望單獨通過放射療法而治癒。如果腫瘤範圍大,可行局部切除,輔以放療,效果良好。但切除範圍要相應擴大,才能把癌組織切除乾淨。因爲此癌無包膜,在皮下呈浸潤性生長,埋在皮下的癌組織範圍常較露在外面的爲大。對於晚期病例,累及眼球及眼眶組織者,則需作眶內容摘出術,輔以放射治療。如果癌組織已侵入顱內,應行化療。

19.1 放射療法

基底細胞癌對放射線十分敏感,一般採用放射治療。臨牀上,早期皮膚癌的放射療法治癒率很高,有些文獻報道達95%。放療主要適用於老年病人(>60歲),尤其是位於鼻、脣、眶周等處的癌腫,因在這些部位儘可能多地保留正常組織對減少繼發畸形甚爲重要。但如病竈已有浸潤,及深組織或骨組織侵蝕者,則放療往往無效。對侷限性硬皮病樣基底細胞癌、放射性慢性潰瘍的基礎上發生的癌變,或在放射治療後又復發的癌症,放療則不適用。

劑量與照射範圍視病竈大小而定:凡病竈直徑<1cm,較表淺的,可採用50kV接觸治療,總劑量22Gy;病竈直徑<5cm,厚度<0.5cm者用120~140kV中度X線分割治療,療程2~3周或3~5周;病竈直徑>5cm,浸潤較深者用160~180kV分割治療,療程3~5周,總劑量45~60Gy。放射治療的優點是療效佳,頭面部不留瘢痕。但對局部硬皮病樣基底細胞癌則不適用。

19.2 化學治療

凡無淋巴轉移者,頭面部基底細胞癌一般不主張全身性化療,多應用局部搽敷抗癌藥。

(1)1%~5% 5-氯尿嘧啶軟膏塗抹,早晚各1次,持續2~3周。局部可能發生糜爛,改用抗生素油膏塗擦。

(2)20%贍酥軟膏,皮癌淨,全身用平陽毒素15mg,1次/d,總劑量600~900mg,對較大病竈則局部用藥療效,應慎用。

19.3 物理療法

物理療法是應用電凝、電灼、冷凍或激光來燒灼癌瘤,使之壞死脫落或氣化。只適用於瘤體極小、沒有深組織浸潤的Ⅰ期癌變。它在明確診斷,根治癌變方面存在缺點,故不宜提倡。

19.3.1 冷凍治療

冷凍治療適用於富於纖維成分,病竈不大的基底細胞癌。以病竈中心及周圍2~5cm正常組織作爲治療區域,用液氮噴射到癌中央,一般持續30s左右,使局部溫度降到-20℃,然後緩慢解凍。如無精確溫度計測試,臨牀上可按停止使用液氮後到解凍需要的時間來粗略估計冷凍是否足夠。一般頭頸面、面部的小病竈至少1.5min,還常需重複進行,解凍2次,第二次可據第一次治療程度作適當調整。當腫瘤組織壞死脫落後用生理鹽水沖洗,並塗以抗生素油膏,2次/d,3~4周傷口可完全癒合。據報道,冷凍治療後,頭皮基底癌複發率高,故多認爲不宜採用。

19.3.2 激光治療

常用CO2激光及Nd:YAG。用高能量切割,低能量凝固,適用較淺表腫瘤,優點是損傷小,修復好,缺點是缺乏邊緣組織病理檢查。

19.4 腐蝕療法

應用有效濃縮的、腐蝕性較強的化學藥物作局部燒灼或塗抹,如氟尿嘧啶或博來黴素(爭光黴素),或含有砷或汞的製劑可治療比較小而表淺的Ⅰ期癌變,但和物理療法一樣存在着一定的缺點。

19.5 手術治療

手術是基底細胞癌的常用治療方法,對直徑<2cm的基底細胞癌,治癒率可達95%,對直徑>2cm者,治癒率爲90%。術前應儘可能根據體檢及X線平片、CT掃描和MRI等檢查結果,估計癌腫的範圍和侵犯層次。

19.5.1 切除廣度

對病程長,癌腫較大者,切除範圍應超過癌腫邊緣1cm;對複發性癌腫切除的廣度還要酌情擴大,至少應超過病變邊緣1.5~3cm。

19.5.2 切除深度

切除深度應視侵襲情況而定。對錶淺侷限的癌腫,應包括皮下脂肪,侵犯較深者尚應包括深筋膜;對侵襲性潰瘍,應切除與基底相鄰的組織;對骨膜、骨、軟骨受累者,均應將這些結構一併切除。

19.5.3 創面修復方法的選擇

對早期、面積小,尤其是位於顏面的病變,切除後創面可直接縫合封閉;對範圍較廣、惡性程度較高或復發性病變,宜用皮片移植修復,以便術後及時發現癌腫復發;對確認病變已切除徹底者,可用局部皮瓣修復;對有重要結構,如腦、大血管、神經或骨、軟骨、關節等結構暴露的創面,必須用皮瓣修復。

對病竈>1cm者,手術仍是主要療法,必要時可結合放療聯合應用。

19.5.4 刮除手術

刮除手術適用於淺表、較小的基底細胞癌。在局麻下先用3~4mm大小刮匙刮除周邊和基底殘餘瘤組織,最好用電凝燒灼。傷口塗以抗生素油膏,優點是傷口小。適用於面部和額部。

19.5.5 化學外科

化學外科由美國醫師Mohs首創,原先用氯化鋅糊劑固定腫瘤後,將其水平削下送病理檢查,每削一次送檢一次,直至送檢組織無癌組織爲止。目前已無需用氯化鋅糊劑,直接水平方向切削新鮮組織。此法適用於較大腫瘤,治癒率達99%,其技術難度較大。有人認爲,此法與手術切除送冷凍切片檢查,並無本質區別。

19.5.6 手術切除

根據竈大小,有無轉移來決定切口範圍和操作深度。當腫瘤深入顱骨時,應將累及的顱骨甚至硬腦膜一併切除,再做修復與植皮手術。

19.6 中醫療法

中草藥農吉利生物礆甲素50~100mg,1次/d,靜脈滴注,亦可服用,每天2~5片(每片含生藥1g)。

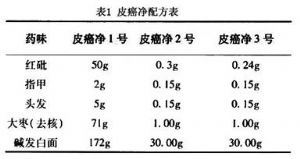

製法:取大棗去核,紅砒研末,頭髮剪短,指甲切碎。將紅砒、頭髮、指甲混合放入大棗內,外用礆發白麪包裹如元宵。再將包好的藥丸放在煤火或木炭中燒烤(原放是桑木炭火),火力不宜過大,經常翻轉,力求受火均勻。在將燒成之藥丸研成細粉過篩,分裝密封,備用。

用法:對腫瘤潰破,分泌物過多者,可用藥粉直接撒佈,若瘤體表面乾燥或破潰者,可用油調敷。體強者每天換藥2次,體弱者每天換藥1次。

注意事項:①藥不要塗在正常組織上。②塗與瘤體表面及根部。③塗藥後流出的分泌物要及時擦去。④瘤體過大者,可分區分批塗藥。⑤用藥後如紅腫或疼痛嚴重時,應減少用藥次數。