5 概述

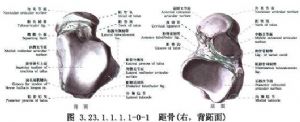

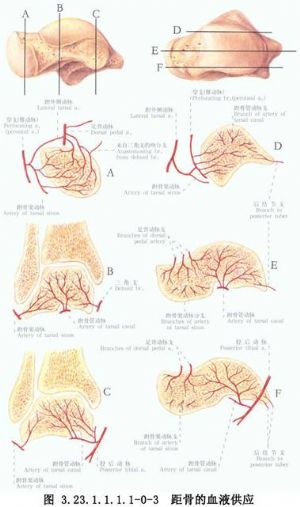

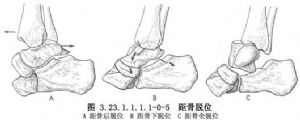

距骨四周有6個關節面,大部爲關節軟骨面覆蓋,其血供主要來自韌帶和關節囊附着處的血管,在有明顯移位的距骨頸骨折,尤其在距骨頸骨折並距骨體脫位或距骨全脫位時,容易發生缺血性壞死(圖3.23.1.1.1.1-0-1~3.23.1.1.1.1-0-8)。

距骨骨折可發生於頭部、頸部和體部,可爲橫斷、壓縮或小片撕脫骨折,以頸部橫斷骨折較多見。距骨骨折和脫位可單獨發生,亦可骨折脫位同時存在。治療時要求對骨折和脫位儘早給予完全整復,以預防或減少發生缺血性壞死和創傷性關節炎。對無移位的骨折,可用短腿石膏將踝關節和足固定於中立位4~6周。對移位大的小片骨折,如手法不能復位,可手術切除小骨片。對有移位的距骨頸骨折或同時有骨折和脫位,如手法復位失敗,應儘早施行開放復位和內固定術。

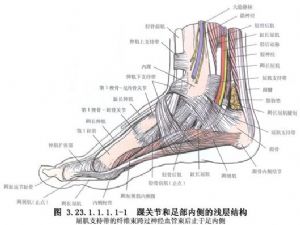

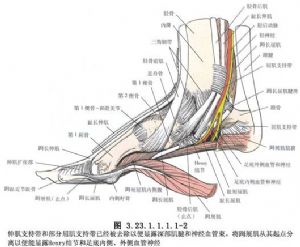

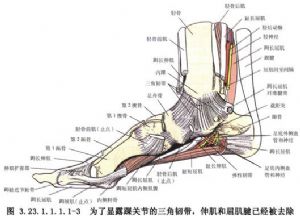

手術相關解剖見下圖(圖3.23.1.1.1.1-1~3.23.1.1.1.1-4)。

8 術前準備

認真做好皮膚準備。準備手鑽或氣動鑽、螺絲釘等骨科器械。

10 手術步驟

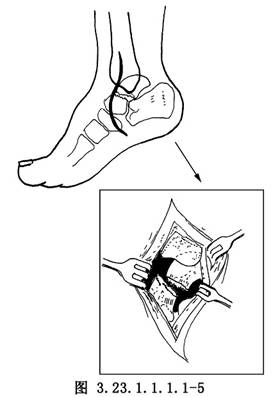

1.做踝關節前內側切口,起自內踝前上方,稍向前彎曲,向下內止於舟骨內側面,長7~8cm。沿切口方向切開深筋膜和關節囊,向後側牽開脛後肌腱加以保護,將距骨頭頸部內側的軟組織做銳性剝離,顯露距骨頸骨折部(圖3.23.1.1.1.1-5)。

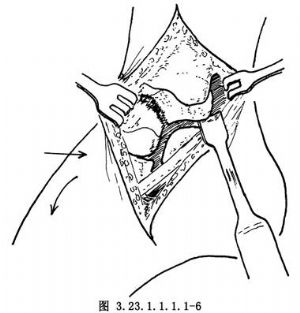

2.將足蹠屈並向後推動使骨折復位。必要時用小骨膜剝離器插入距下關節,以槓桿力量撬起距骨體使與頸部對合(圖3.23.1.1.1.1-6)。

3.用巾鉗夾住兩骨折段保持對位。用手鑽或氣動鑽在距骨頸內側緊靠關節面後方,經頸部及體部向後向外斜行鑽一骨孔,用長度合適的松質骨螺絲釘固定骨折段(圖3.23.1.1.1.1-7)。

11 術中注意要點

1.在顯露距骨頭頸部骨折段時,要儘量保存軟組織,以免加重損傷距骨的血供。

2.骨折和脫位要求達解剖復位,如骨折靠近體部,顯露和整復有困難者,可將內踝於基部截斷後向下翻轉,有利於整復距骨體。在距骨骨折整復和內固定完成後,再將內踝復位,並用1枚螺絲釘固定。

12 術後處理

術後用短腿管形石膏固定,足和踝保持中立位,足弓妥善塑形。術後2周拆換短腿石膏和傷口拆線。術後6~8周拆去石膏攝X線片複查,如骨折已癒合,可開始練習行走,但需用足弓墊保護約3個月。如骨折尚未癒合,則繼續用短腿管形石膏固定6~8周。如有距骨體缺血性壞死,則應延長固定時間,或考慮做脛距跟融合術。

13 併發症

13.1 1.距骨體缺血性壞死

有移位的距骨頸骨折和骨折脫位,距骨體缺血性壞死發生率很高(有的報道高達90%),因此,對有移位的距骨頸骨折和骨折脫位,應儘快給予整復。如手法復位失敗,則應儘早施行手術復位和內固定。術中要注意儘量少剝離距骨周圍的軟組織,以免加重損傷距骨的血供。如已發生缺血性壞死,則應延長固定時間,或考慮做脛距跟融合術,或切除壞死的距骨體,做脛骨與距骨頸融合術(Blair融合術)。

13.2 2.創傷性關節炎

距骨周圍大部爲關節軟骨面覆蓋,在骨折與脫位時關節軟骨面多受損傷,如不早期完全整復,更易發生創傷性關節炎,故對有移位的距骨頸骨折或骨折脫位,強調做早期完全復位,如手法復位失敗,則儘早手術復位和內固定。如已發生嚴重的創傷性關節炎,則考慮做踝關節、距下關節或三關節固定術。