10 術前準備

2.拍攝全頜斷層及顱頜標準側位X線片,進行頭影描跡,分析頦前點的位置,頦部骨段應移動的距離。

3.拍面部正、側位照片,以備術後對比。也可進行術前錄像。

12 手術步驟

12.1 1.切口和剝離

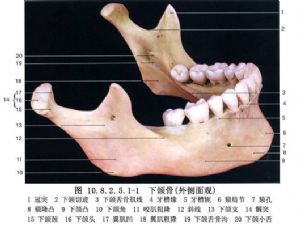

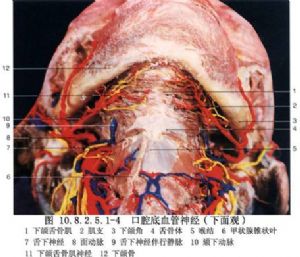

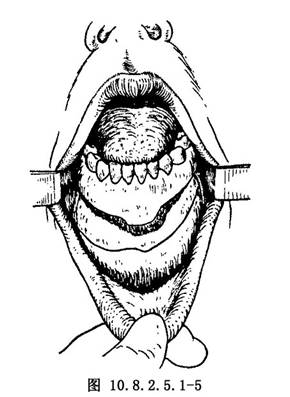

從一側下頜第1前磨牙至對側第1前磨牙附着齦之下5~10mm的脣側黏膜切口,切開黏膜、部分頦肌,然後直達骨膜。在骨膜下剝離,掀起黏骨膜瓣,顯露頦血管神經束。分離下頜正中聯合部骨膜(但也可保留截骨線以下的骨膜附着),若前移較大,爲減少軟組織張力和保持下脣高度可將下頜下緣的骨膜橫向切開(圖10.8.2.5.1-5)。

12.2 2.截骨

截骨前應在正中聯合及尖牙根尖下,作與 平面垂直的對位標誌線。根據術前設計的截骨方式,用擺動鋸或高速牙鑽,在頦孔下方、下頜骨下緣之上約1~1.5cm處作骨切開,並保持截骨平面呈垂直狀。因水平截骨前後向的角度不同,在骨段前移時,會影響面部高度的不同變化。在截開舌側骨板時,要準確輕巧,避免舌側軟組織受損傷。用骨鑿檢查舌側骨板是否已截開,並向下鬆動骨段。注意保護鬆動骨段的舌側肌肉黏膜蒂,直視下去除舌側皮質骨板的骨干擾區,使下骨段得以向前平行移動。

平面垂直的對位標誌線。根據術前設計的截骨方式,用擺動鋸或高速牙鑽,在頦孔下方、下頜骨下緣之上約1~1.5cm處作骨切開,並保持截骨平面呈垂直狀。因水平截骨前後向的角度不同,在骨段前移時,會影響面部高度的不同變化。在截開舌側骨板時,要準確輕巧,避免舌側軟組織受損傷。用骨鑿檢查舌側骨板是否已截開,並向下鬆動骨段。注意保護鬆動骨段的舌側肌肉黏膜蒂,直視下去除舌側皮質骨板的骨干擾區,使下骨段得以向前平行移動。

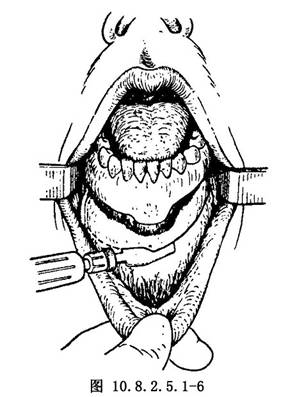

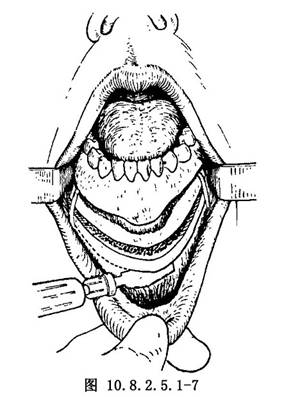

對於嚴重小頦畸形,當前移的骨段的舌側緣不能與下頜體前份接觸時,可改作雙臺階式截骨,這樣,前移距離大而且骨段間接觸充分(圖10.8.2.5.1-6,10.8.2.5.1-7)。

12.3 3.前移和固定

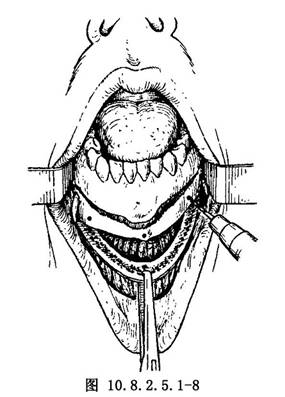

當鬆動的骨段前移到預定位置後,檢查對位標誌線,確定前移距離和方向是否正確無誤。分別在鬆動的下骨段舌側皮質和上骨段脣側皮質的兩側及正中鑽孔(圖10.8.2.5.1-8)。根據前移的程度,確定下骨段側方的孔位應在上骨段孔遠中的距離。用不鏽鋼絲分別穿過3對骨孔作“8”字結紮,使下骨段前移到需要位置(圖10.8.2.5.1-9),或採用鈦板內固定。某些小頜畸形明顯的病例,尚可採用重疊前移,以增加其外突(圖10.8.2.5.1-10)。

12.4 4.縫合

一般應作2或3層縫合,即骨膜、頦肌及黏膜。注意縫合時先對準中線,將脣側骨膜與齦側組織瓣骨膜縫合,以達到下脣有良好支持。在較大範圍前移時,爲使軟組織充分鬆弛,可作正中聯合下緣的骨膜橫向切開,否則有可能在術後出現脣閉合困難和下牙輕度顯露。

12.5 5.包紮

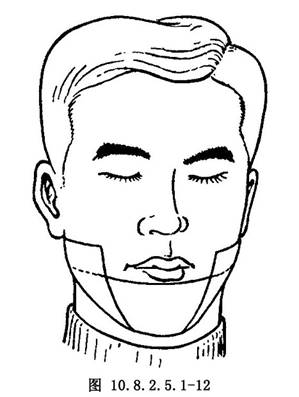

術後頦部加壓包紮,可消除無效腔、防止血腫形成,並有利於軟組織塑形,獲得滿意的頦脣溝外形。作者應用膠布,作四頭帶狀包紮,簡便易行,效果良好(圖10.8.2.5.1-11,10.8.2.5.1-12)。

13 術中注意要點

1.截骨前要在左右兩側及正中部做好對位標誌線,便於掌握骨段前移距離及雙側對稱。

2.所有截骨線必須在牙根下至少4mm處進行,注意尖牙根的長度。

3.在下骨段前移距離較少,估計軟組織縫合不緊張的情況下,應儘量保留下頜下緣及正中聯合部的骨膜附着。

4.若下骨段需前移超過10mm時,應做雙臺階式截骨,兩條平行截骨線間距離爲5~10mm。先做下截骨線,後做上截骨線。考慮到軟組織縫合緊張時,可作正中聯合下緣的骨膜橫行切開。

5.縫合時必須將骨膜拉向上對位縫合,正確縫合頦肌及黏膜,爲使左右對稱可先縫中間1針。

14 術後處理

頦前移術術後做如下處理:

1.按全麻後常規護理。

2.口腔清潔護理,每天用3%雙氧水及生理鹽水交替沖洗口腔1次。

3.鼻飼飲食至口內黏膜切口癒合。

4.應用抗生素。

5.頦部敷料5~7d去除,口內黏膜縫線8~10d後拆除。

15 併發症

頦前移術的主要併發症爲黏膜切口裂開、感染,骨壞死或骨癒合延遲,頦神經損傷等。

15.1 1.黏膜切口裂開

主要原因是:黏膜切緣挫傷較大;縫合前徹底沖洗不夠,局部有感染;黏膜創面對合不良,未按要求分層縫合骨膜;縫線結紮過緊等。應加強換藥,每日沖洗口腔,特別是裂隙處可用3%雙氧水及生理鹽水沖洗,一般在術後3周左右可以癒合。

15.2 2.骨壞死或骨癒合延遲

主要原因是:下骨段的舌側附着肌肉蒂剝離過多,影響血供;局部有感染,加重了血液供應障礙。一旦發生,應及時引流,控制感染,使骨壞死侷限在小範圍。骨癒合延遲除以上原因外,還可能因固定不確切,骨創接觸不良等所致,只要局部制動,雖時間延長,骨癒合是可以完成的。

15.3 3.頦神經損傷

主要原因是:對頦孔的位置及其可能的變異,在術前未從全頜斷層X線片上得到確定,心中無數,以致在口腔前庭切口時直接損傷;在剝離過程中牽拉過重,或在水平截骨時保護不夠而損傷。如在術中發現頦神經損傷,可在手術結束前予以吻合。如斷端較短,可將頦孔擴大,伸延部分下牙槽神經,使斷端延長便於吻合修復。