7 適應症

頜骨囊腫分牙源性囊腫和非牙源性囊腫兩類,臨牀上以前者多見。口內法頜骨囊腫摘除術適於下頜骨中小型囊腫和上頜骨大中小各類型囊腫,特別適於術中需同時拔除患牙的病例。但囊腫直徑不超過1cm而且牙齒又可以保留者,不必急於手術,可先用根管治療方法治療,可望囊腔逐漸骨化、消失。

8 術前準備

術前應進行詳細的臨牀檢查、X線照片檢查(包括牙片、咬合片和頜骨片),必要時也可作穿刺抽吸檢查,以明確診斷、囊腫所在的部位與病變的範圍、囊腫與周圍重要解剖結構如上頜竇、鼻腔以及下頜管等的關係。

根尖囊腫的病竈牙以及被囊腫累及的牙齒,術前應做好根管治療。但是,牙根與牙槽骨吸收較多或患牙鬆動明顯者應在術前或術中拔除。

10 手術步驟

10.1 1.切口

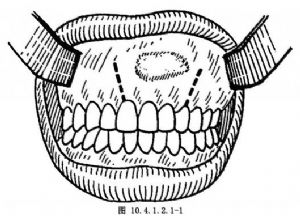

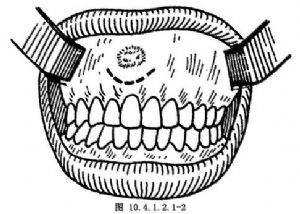

一般小型囊腫可作弧形切口,但大中型囊腫,特別是手術需同時拔除患牙者,應採用梯形切口(圖10.4.1.2.1-1)。不論採用哪種切口,均應將蒂部設計在口腔前庭黏膜移行皺襞處,同時黏骨膜瓣的基底部應較瓣的遊離緣爲寬,以保證有充分的血液供應。此外,切口還應設計在囊腫範圍以外的正常骨質處,一般應距囊腫邊緣0.5cm以上。作弧形切口時,弧形切口的中點應距齦緣0.5cm,切口的兩端靠近口腔前庭黏膜皺襞(圖10.4.1.2.1-2)。如果上頜骨囊腫位於齶側或齶側骨板破壞較多,也可在齶側作切口。齶側切口應沿齦緣走行,不作齶部黏骨膜切口。

10.2 2.翻瓣

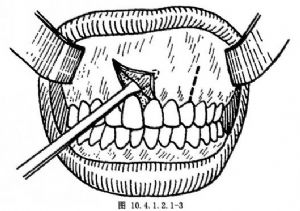

按切口設計切開黏膜骨膜後,用小骨膜剝離器剝離,翻轉黏骨膜瓣(圖10.4.1.2.1-3)。此時要注意囊腫表面有無骨質覆蓋,若骨質吸收,囊壁與黏骨膜瓣粘連,則應改用手術刀仔細進行銳性分離,以防囊壁殘留,導致術後復發。

10.3 3.開窗

如囊腫表面的骨壁較厚,需先用小骨鑿開一小窗,再用咬骨鉗擴大開口;如骨壁極薄或已穿破,則可直接用咬骨鉗咬除囊腫表面之骨壁,以顯露囊腫(圖10.4.1.2.1-4)。囊腫表面骨壁去除的範圍,以能顯露囊腫、便於摘除囊腫爲度。去骨時應避免損傷需要保留的牙齒,同時應避免戳破囊壁。

10.4 4.剝離囊腫

沿囊壁與骨壁之間,用小骨膜剝離器仔細分離囊壁(圖10.4.1.2.1-5)。剝離時要儘量避免穿破囊壁,並要儘可能完整剝出,同時要避免損傷其鄰近解剖結構如鼻齶神經血管束、下齒槽神經血管束等,還要防止穿通鼻腔、上頜竇等。如囊腫已破壞上頜竇後壁時,剝離囊壁更應特別小心,慎勿超出後壁以免損傷顳下窩內的重要解剖結構如頜內動脈、翼靜脈叢等,導致嚴重出血。當齶部骨質破壞時,則需防止穿通齶黏膜。如囊腫已穿破上頜竇上壁時,還需防止穿通眶底。囊腫剝出後,要仔細檢查有無囊壁殘留,特別是根尖的背面、囊壁與骨壁粘連部位、囊腔深部、術中囊壁剝破部位以及囊腔表面骨壁開窗部的四周等,均要仔細檢查,徹底去淨殘留囊壁。必要時,可用50%氯化鋅燒灼骨腔壁,否則可導致術後復發。

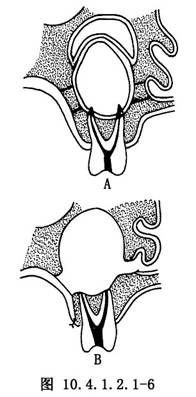

還應指出,上頜骨囊腫如範圍較大,手術時與上頜竇相通而上頜竇有慢性炎症時,應同時作上頜竇根治術,並在下鼻道開窗(圖10.4.1.2.1-6A、B);若術中與上頜竇相通而上頜竇無炎症的病例,則僅將囊腫與上頜竇底黏膜一併剝除,再在下鼻道開窗,而無需作上頜竇根治術。

此外,當囊腫較大時,在剝離囊壁前,可先用注射器抽吸出部分囊液,減少張力,以減少剝破囊壁機會。

10.5 5.牙齒處理

如牙根暴露在囊腔內而牙齒又可保留者,應作根尖切除術(圖10.4.1.2.1-7),用骨鑿鑿除2~3mm即可,但術前需先作根管治療。而含牙囊腫內的牙齒,應與囊腫一併摘除。

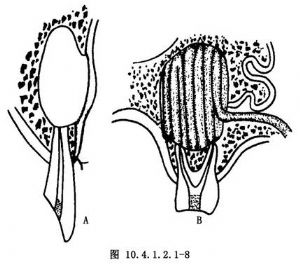

10.6 6.創口處理

修整不整齊之骨腔壁邊緣,清除骨殘渣,沖洗骨腔,然後嚴密縫合創口(圖10.4.1.2.1-8A)。如骨腔較大,則應放入抗生素粉,亦可放入髂骨松質骨和骨髓。當骨腔與上頜竇相通或同時施行上頜竇根治術時,則應在骨腔內填塞碘仿紗條,經過下鼻道開窗處從鼻孔引出,然後嚴密縫合口內創口(圖10.4.1.2.1-8B)。如拔牙後口內創口較大,不能嚴密縫合時,可去除部分牙槽骨,再作褥式加間斷縫合。面部可用四尾帶輕度加壓包紮。

11 術中注意要點

口內法頜骨囊腫摘除術是一種根治性手術。手術的關鍵在於徹底去淨囊壁,同時還需避免穿通或損傷鄰近解剖結構,因此,在翻瓣、開窗、剝離囊腫等過程中均應嚴格遵守操作規程。此外,尚需注意合理設計切口和正確處理口內創口等,以防併發症的發生。

12 術後處理

口內法頜骨囊腫摘除術術後常規應用抗生素。術後5d從鼻腔抽出碘仿紗條。術後6~7d拆除縫線。