5 概述

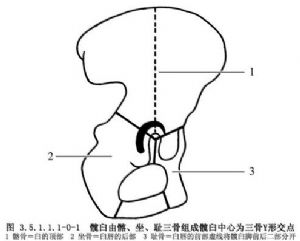

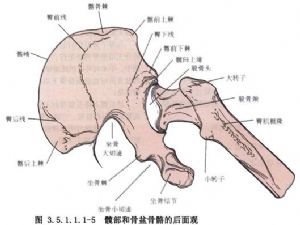

髖臼由三塊骨組成,即:①上方或顱側-髖骨、臼頂;②後或背側-坐骨、臼後脣;③前或腹側-恥骨、臼前脣。三骨Y形交點即爲髖臼中心。於髂骨中部劃線,分爲細長的臼前柱(腳)及粗大的臼後柱(腳)二部分(圖3.5.1.1.1-0-1,3.5.1.1.1-0-2)。

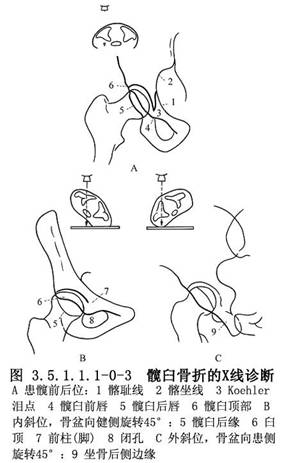

爲了全面瞭解骨折情況,X線投照必須包括以下四個位置(圖3.5.1.1.1-0-3):①骨盆前後位雙側對比;②患髖前後位;③骨盆向健側旋轉45°,閉孔或內斜位瞭解腹側或前側腳;④骨盆向患側旋轉45°髂骨翼或外斜位瞭解背側或後側腳。

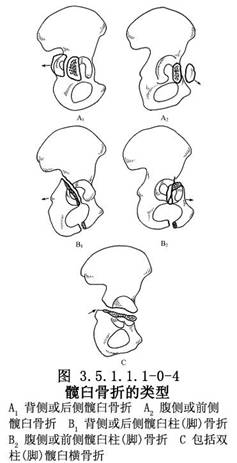

根據檢查並結合治療方法的選擇,可將骨折分類。髖臼骨折一般有3種基本類型,可單獨或聯合存在,此與外力方向大小有關(圖3.5.1.1.1-0-4)。

1.單獨髖臼脣骨折 後脣骨折常見,多併發股骨頭半或全脫位。當屈髖90°無外展時,膝部受到衝擊,可以發生(擋板骨折),骨折常包括髖臼頂的一部分。如屈髖>90°,則可侵及坐骨上部。內斜位X線投射顯示最清晰。前脣骨折則少見。

2.單獨髓臼腳骨折 有背或後側髖臼腳(柱)骨折合併股骨頭背側半或全脫位及腹或前側髖臼腳(柱)骨折合併股骨頭半或全脫位2種類型。

3.髖臼橫骨折 包括雙髖臼腳(柱)骨折,合併股骨頭半或全脫位。一般爲暴力直接打擊於股骨大粗隆部而發生。

4.聯合骨折 爲復合骨折,包括常見的背側或後側髖臼骨折與雙柱(腳)髖臼橫骨折,背側或後側髖臼柱(腳)與腹側或前側髖臼柱(腳)臼頂完整的T形骨折

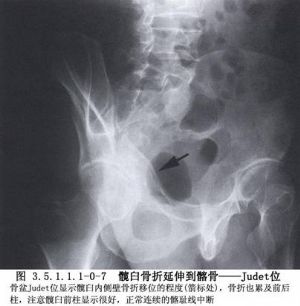

髓臼骨折的影像表現見下圖(圖3.5.1.1.1-0-5~3.5.1.1.1-0-7)。

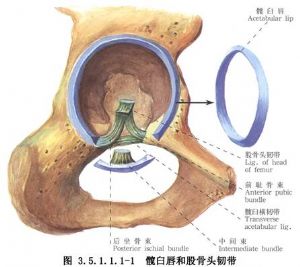

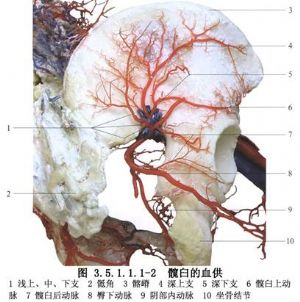

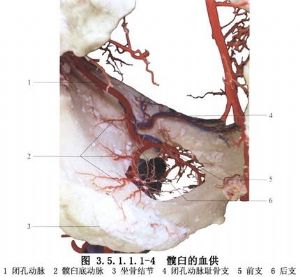

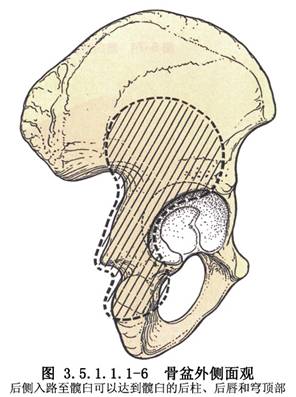

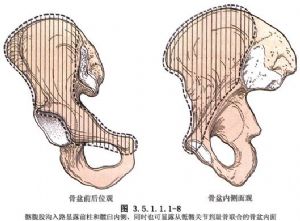

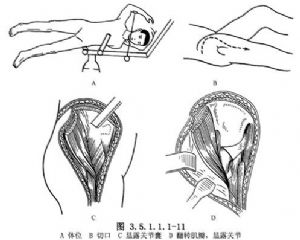

手術相關解剖見下圖(圖3.5.1.1.1-1,3.5.1.1.1-4)。

6 適應症

髖臼骨折切開復位術適用於:

髖臼不平滑的骨折將導致創傷性髖關節炎,故必須重建臼頂和後柱(腳),使獲得負重部分的解剖復位和穩定的固定,並防止再脫位,改善或恢復功能。因之,常適於手術整復及內固定。

手術應在復甦和適當準備後儘早進行。如合併前或後脫位,宜急診先整復,併骨牽引維持位置和穩定,再進一步切開復位骨折和內固定。

內固定的選擇根據骨折具體情況,髖臼脣骨折常用螺釘,背或後髖臼腳(柱)、腹或前髖臼腳(柱)骨折及橫骨折則應用鋼板;聯合骨折的每一部分均需復位內固定。

9 麻醉和體位

2.體位依據所採用入路而定 ①側臥位:常用,便於下肢活動,使骨折有可能或易於整復。還可同時做前及後切口以處理聯合骨折。此體位還可同時施用股骨髁上骨牽引,維持屈膝位,放鬆坐骨神經,便於操作;②俯臥位:適用於簡單的髖臼後脣骨折的開放復位內固定;③仰臥位:適用於髖臼前柱(腳)骨折。

10 手術步驟

10.1 1.切口與入路

(1)後側切口:適用於髖臼後脣骨折,後柱(腳)骨折、橫骨折、T形骨折及延及髂骨前緣的臼頂粉碎骨折。一般均取俯臥位,屈膝45°使坐骨神經鬆弛不易被損傷,股骨髁上穿針骨牽引。採用Langenbeck-Kocher切口,以股骨大粗隆上部爲中心,向上至髂後上嵴與大粗隆連線外2/3處,下達大腿外側下延10cm(圖3.5.1.1.1-5,3.5.1.1.1-6)。

爲獲得更廣泛顯露,可翻轉臀下動靜脈根部,在梨狀肌止點處切斷,並向上翻轉,顯露坐骨神經及坐骨大切跡,臀下神經和動靜脈。切斷諸小外旋肌並向內翻轉,切開下位滑囊,即顯露坐骨小切跡和坐骨結節上緣。股二頭肌無需常規切斷(圖3.5.1.1.1-7)。

(2)髂腹股溝入路(Judet-Letournel)可顯露恥骨支及恥骨聯合、髂恥線中部及其深部骨面,並可延伸至坐骨大切跡四邊形表面。髂腰肌側面、髂凹及骶髂關節面至骶骨前面均可進入。故適用於髖臼前柱(腳)部骨折,包括全髂恥骨前柱(腳)與全部恥骨上支的整復內固定(圖3.5.1.1.1-8)。

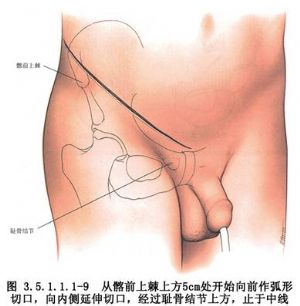

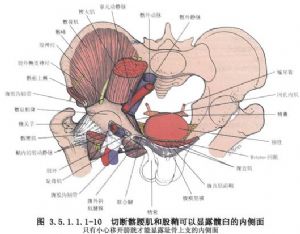

一般取仰臥位,切口自髂嵴中後1/3交點起,向前經髂前上棘向中線止於恥骨聯合上二橫指處。沿髂嵴切開髂骨翼前壁肌附着,連同髂腰肌一同自髂骨翼內面剝離,直達真骨盆邊緣。紗布填塞止血。平行於腹股溝韌帶上方2cm處切開腹外斜肌腱及皮下環,打開腹股溝管,分離精索,並予以保護。沿腹股溝韌帶上緣銳性切開以顯露髂腰肌鞘,找出股神經妥加保護。沿髂前上棘切開腹內斜肌及腹橫肌下緣附着時,保護股外側皮神經。再沿真骨盆邊緣剝離髂肌膜,直至充分顯露。於髂腹部血管內側分離聯合腱及腹橫肌腱膜,即進入恥骨後間隙。如有必要,腹直肌也可從恥骨上緣1cm處切斷(圖3.5.1.1.1-9,3.5.1.1.1-10)。

(3)側方入路:適用於橫行穿過髖臼頂的骨折,合併髖臼前柱(腳)的橫行骨折或某些前後柱(腳)同時骨折。

一般取側臥位,兩大腿間放置骨盆托架,便於上下調節,結合下肢縱向牽引以維持股骨頭在正確位置。

皮膚切口呈“?”號形,起自髂後上棘,沿髂嵴經髂前上棘彎向下,沿股外側肌前緣下行,止於股中部。

臀肌和闊筋膜張肌自髂嵴下緣剝下,在髂前上棘處沿闊筋膜張肌前緣肌鞘內進入。避免損傷股外側皮神經,沿切口方向切開髂脛束。繼續沿髂骨剝離臀肌,向下翻轉,即顯露關節囊,並剝離直達大粗隆前緣。於大粗隆附近切斷臀小肌。將此形成的包括3個臀肌和闊筋膜張肌及其神經血管的組織瓣向後外掀起,即達關節後部覆蓋的一層外旋肌羣。切斷梨狀肌和閉孔內肌,即伸入到整個髖骨後柱(腳)直到坐骨結節上方,但不超過恥骨體。也可剝露髂凹內面,上達髂恥線平面(圖3.5.1.1.1-11)。

(4)前後聯合切口適應於雙髖臼腳(柱)和T形骨折。取側臥位,分別做前後切口,可廣泛顯露臼前及後部。

10.2 2.整復內固定

從生物力學觀點,髖臼骨折最重要的是重建臼頂和髖臼後柱,故治療必先由這二部分開始。

(1)臼脣骨折,特別是後脣骨折,將影響關節穩定性和負重力的自然分佈,故適應早期整復。單純關節囊撕脫、骨折片且較大時,可切開顯露後,以手法直接整復,盡少破壞附着骨面的軟組織,用一或多枚拉力螺釘固定。注意釘尖不能穿入臼內。

(2)髖臼後柱(腳)骨折常有關節囊撕脫,每侵及髖臼,骨折碎片可進入關節內。要求完善復位,並清除關節遊離小骨片。可直接手法復位或用持骨鉗維持對位,再用拉力螺釘或動力加壓鋼板固定。鋼板一般爲6~7孔,塑型力求與骨面附貼,起自坐骨結節上極,至髂骨翼後或臼頂平面。

如髂骨翼方向臼頂尚完整,則整復股骨頭後,先穿骨圓針固定維持位置,再處理骨折。

(3)髖臼前柱及橫骨折均用鋼板固定,動力加壓鋼板較一般鋼板爲佳。

聯合骨折應仔細分析,每個部分都要求整復和牢固內固定(圖3.5.1.1.1-12)。

11 術中注意要點

1.根據骨折不同類型,選用不同切口和顯露,妥善保護相關神經血管,避免損傷。

2.重建髖臼時,必須從臼頂和臼後柱開始,恢復關節穩定和生物力學性能。力求完善整復和穩定。如有骨質缺損,可予植骨填充。

3.螺釘不能穿入臼內,鋼板應沿骨盆入口放置,形狀應彎曲修整與骨面緊密附貼。

4.術中滲血較多,需予及時補充,縫合後予以引流或負壓吸引。

12 術後處理

術後24~48h拔除負壓引流或引流物。1~2周內不負重,2~3個月骨癒合後方可負重。