5 分類

骨科/其它骨與關節疾患手術/骨的缺血性壞死的手術治療/Legg-Calve-Perthes病的手術治療

7 概述

髖臼加蓋術用於Legg-Calve-Perthes病、先天性髖關節脫位的手術治療。

Legg-Calve-Perthes病,又稱股骨頭骨骺缺血性壞死、髖關節骨軟骨病、少年型股骨頭骨軟骨炎及扁平髖。這是一種兒童時期的髖關節自限性疾病。其病理特徵是股骨頭骨化中心缺血性壞死。該病常見於3~12歲兒童,以5~7歲者居多,男女比例爲4∶1。多爲單側病變,僅15%累及雙側股骨頭,與種族及家族遺傳有一定的相關性,病程爲4~36個月。

髖臼加蓋術是對髖臼淺而小,其前、上、後緣不能覆蓋股骨頭的先天性髖關節脫位的有效手術。手術是以人工方法在髖臼上半圓部分植骨以加寬、加深髖臼,穩定關節。 髖臼成形術是在髖臼上方做不完全髂骨截骨,向下橇開遠側骨塊,臼頂上骨縫嵌入植骨,達到減小髖臼傾斜度、增加髂臼對股骨頭的覆蓋面和復位股骨頭的穩定性。造蓋術是通過造蓋擴大臼頂外緣的手術。造蓋的方法可將髖臼頂上方的髂骨皮質骨下翻覆蓋股骨頭,加寬髖臼上、後緣,並用植骨塊穩定髂骨皮質骨於下翻位或用植骨片在前、後、外側加大髖臼以覆蓋股骨頭。如股骨頭不能復位,也可在原位置加蓋。

髖臼加蓋術是一種很古老的手術。近30多年來,由於骨盆截骨術的開展,髖臼成形術及造蓋術已逐漸減少應用,甚至有被代替的趨勢。然而許多學者對手術的遠期隨訪研究發現,本術式在治療先天性髖脫位中仍具有重要性,應用得當仍不失爲一種安全、簡單、有效的手術方法。對年齡較大、股骨頭大髖臼小的病兒,使用此法有其優越性。髖臼成形術和造蓋術的手術方法繁多,但各種方法大同小異。

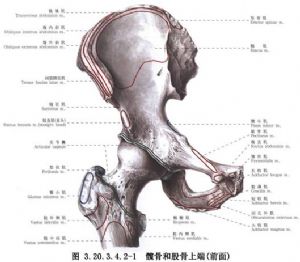

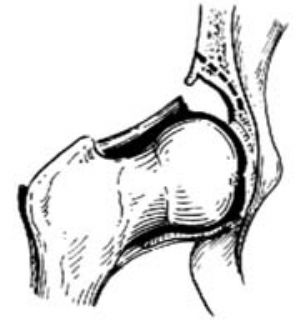

手術相關解剖見下圖(圖3.20.3.4.2-1,3.20.3.4.2-2)。

8 關於Legg-Calve-Perthes病

Legg-Calve-Perthes病,又稱股骨頭骨骺缺血性壞死、髖關節骨軟骨病、少年型股骨頭骨軟骨炎及扁平髖。這是一種兒童時期的髖關節自限性疾病。其病理特徵是股骨頭骨化中心缺血性壞死。該病常見於3~12歲兒童,以5~7歲者居多,男女比例爲4∶1。多爲單側病變,僅15%累及雙側股骨頭,與種族及家族遺傳有一定的相關性,病程爲4~36個月。

本病原因不清,一般認爲4~8歲時股骨頭血運較差,僅有外側骺動脈單一供養,創傷和滑膜炎症易引起該動脈的阻塞,導致股骨頭缺血性壞死。其病理過程可分爲:滑膜炎症,股骨頭骨骺骨化核缺血性壞死,骨化核碎裂、吸收,再生,癒合與殘留畸形等四期。臨牀發病隱匿,主要表現爲跛行,股內側、腹股溝區及膝內側疼痛。查體發現髖關節活動受限,尤其是外展和內旋受限。對其X線特徵的認識有利於該病的診斷。圖3.20.3.4.2-0-1~3.20.3.4.2-0-5顯示了Legg-Calve-Perthes病的X線徵象。

爲便於選擇治療方案及判斷預後,可根據其病變累及的範圍及X線表現進行分類。目前爲多數人採用Catterall等提出的分類方法。Ⅰ型:僅骨骺前側部(<1/2)受累,股骨頭外形完整無塌陷,壞死區的吸收及新生骨的爬行替代完全,沒有或僅輕度的畸形殘留;Ⅱ型:骨骺前側較大區域(>1/2)受累,壞死部分吸收時可出現股骨頭塌陷,有死骨形成,X線片中,死骨區域呈V形;Ⅲ型僅骨骺外側小部分未受累及。在早期的前後位X線片中,因較大的密度增加部分覆蓋於較小的未受累區可出現“頭在頭中”的特異性表現。當出現股骨頭塌陷時,骨質松變部分連同其相應的骺板向前外側移位,導致股骨頸增寬;Ⅳ型:全骨骺環死。骺板與髖臼頂的距離減低,表明股骨頭扁平,骨骺可向前側或後側移位,晚期表現爲股骨頭蘑菇樣改變。儘管Catteral分類法是判斷Legg-Calve-Perthes病預後的一種良好方法,但所需時間較長,平均爲8.1個月,顯著影響了對治療方案的選擇。Salter及Thompson等根據股骨頭外上區域軟骨下骨折的範圍,簡單地將之分爲兩型。A型:骨折線累及股骨頭50%以下,預後較好;B型:骨折線超過股骨頭的50%,預後較差。其缺點並非在每一個病人的X線片中都可以發現軟骨下骨折,有些學者認爲只有1/3的病人出現此X線徵象。亦有人根據骨掃描中的攝取率來分類。與正常相比較,攝取率減低小於正常的50%,則爲A型(CatteralⅠ型和Ⅱ型),>50%則爲B型(CatteralⅢ型和Ⅳ型)。這種分類方法簡單易行,並且可以在病程的早期得到確認,有利於及時確定治療方案。

股骨頭骨骺X線的“臨危症”(head-at-risk signs)包括股骨頭側方半脫位、頭骺外側斑點狀鈣化、幹骺端出現瀰漫性囊樣改變、骺板呈水平位和骨骺外側和臨近的幹骺端外側出現V形骨缺損區(Gage徵)。國外學者認爲,在X線片上出現“臨危症”時,應積極治療,否則往往預後不良。

Legg-Calve-Perthes病是一種自限性疾病,經4~36個月可完成病程。因而治療的目的就是在其自我恢復的過程中防止股骨頭的畸形或脫位,在髖臼中良好包容的股骨頭可經過自我塑形來達到這樣的目的。因而無論採用何種治療方式,其目的就是爲了達到髖臼對股骨頭的良好包容。一般的治療原則包括有:①Ⅰ型病人,即病變較輕,累及範圍小於股骨頭骨骺一半的患兒,可不做特殊治療,僅需限制髖關節活動量,定期拍片複查,大多數病人都可得到良好的恢復;②Ⅱ、Ⅲ型病人及早期的Ⅳ型病人,即股骨頭尚未出現嚴重扁平畸形,不論是否存在股骨頭的“臨危徵”,都應進行積極的非手術或手術治療;③Ⅳ型病人如髖關節造影顯示股骨頭已嚴重變扁平,治療與否預後均不良,可不必行手術治療,只做一般非手術治療,如限制髖部活動量及一般對症處理,以延緩病情發展。手術的禁忌證包括股骨頭畸形已癒合或發病已超過8個月的患兒。

儘管在對手術方案的選擇上意見尚不一致,但是不同的作者一致認爲術前的關節造影是非常必要的。首先,關節造影術可顯示股骨頭是否扁平,以此來判斷可否行骨盆截骨術;其次可顯示股骨頭半脫位的程度,爲選擇截骨手術和設計加蓋手術提供依據。目前磁共振檢查可以早期對病變的性質、部位及累及範圍提供更爲準確的信息。

對股骨頭骨骺缺血壞死已癒合的病人,可不需治療,如出現股骨頭嚴重變形且伴有外側半脫位等晚期後遺症可施行重建手術。手術方式包括:①對出現鉸鏈式外展者可行粗隆下外展截骨術;②Ⅲ型晚期的股骨頭畸形或Ⅳ型的殘留畸形者,可採用Garceau骨脣切除術;③扁平髖畸形可施行髖臼加蓋術;④股骨頭畸形嚴重且伴有外側半脫位者,可考慮Chiari骨盆內移截骨術;⑤若股骨頭骺板過早閉合,導致股骨頭頸發育不良,出現髖外展受限及臀中肌功能不全,可行大粗隆推移術(trochanteric advancement)。

9 適應證

1.4~5歲以內的病兒經手法復位失敗者,或不適宜於非手術療法的5~9歲病兒,均可行髖關節切開復位術。年齡大、病理改變重者需輔以其他手術。

2.髖臼、股骨頭相稱,但臼較淺,髖臼角在45°以內的病兒,可在切開復位的同時施行髖骨放置切骨術;如髖臼角大於45°,應施行髖臼成形術。

3.髖臼小而淺,不能容納股骨頭,應在切開復位的同時施行髖臼加蓋術;年齡較大,股骨頭脫位已不可能切開復位,假臼平淺,關節又很不穩定者,可考慮原地假臼加蓋術,以改善功能。

4.股骨頸前傾角超過45°或頸幹角在140°以上者(正常前傾角爲15°,頸幹角爲120°~130°),應在髖關節切開復位的同時或二期手術行股骨旋轉切骨術或內收切骨術。

5.成年先天性髖關節半脫位的病人;男性兒少年先天性髖關節脫位不適宜施行骨盆旋轉切骨、髖臼成形或加蓋術者,可旅行骨盆內移切骨術(chiari手術)。

6.15歲以上的病人不宜施行以上各種手術時,對嚴重畸形、關節不穩定、負重線不佳而引起髖關節或腰背部疼痛的病人,可考慮做改善負重線和穩定性手術(如股骨轉子下切骨術或髖關節融合術等)。

12 手術步驟

12.1 1.體位

仰臥位,病側臀部墊高30°。

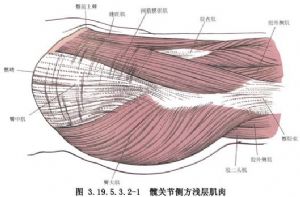

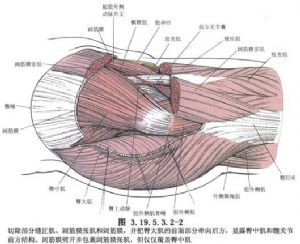

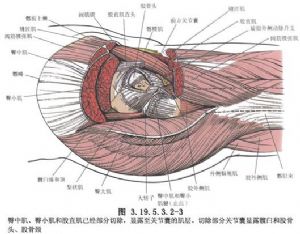

12.2 2.切口、顯露

可用髖關節前外側切口或外側切口顯露(見髖關節顯露途徑)。注意皮膚消毒後包紮時,露出脛骨粗隆部備作骨牽引用。

12.3 3.髖臼加蓋

切開復位後,將上方多餘的關節囊切除,但需保留臼緣外1~1.5cm寬的關節囊以覆蓋股骨頭,將這一部分關節囊修薄成2mm後縫合(太厚會使植骨與股骨頭間間隙太寬,容易發生脫位)。對髖臼過淺過小需加蓋較大者,應先作脛骨粗隆部穿針作骨牽引,會陰部立柱爲反牽引,使股骨頭下降並維持在最佳平面,必要時攝片證實。然後,沿髖臼上緣的關節囊止點以遠2cm的髖骨上,用圓鑿鑿一半圓形痕跡[圖1 ⑴](寬度應以能覆蓋股骨頭軟骨部份爲準),先沿髖骨面鑿下2~3mm厚的骨質片,邊鑿邊向下壓,使之成爲多數不全骨折的骨瓣覆蓋股骨頭;如有髖臼發育不良,則鑿骨達到髖臼上緣時,沿臼頂向內側鑿進,至與股骨頭相貼近。取髂嵴骨植入下翻骨瓣上方遺留的裂隙內嵌緊[圖1 ⑵],如不穩定即用克氏鋼針內固定,最後攝x片證實加蓋滿意,髖臼角縮小至正常爲止。如x片顯示不滿意處,應即予調整,直至滿意。

⑴弧形鑿開髖臼上方骨質

⑵下壓加蓋,楔形植骨

圖1 髖臼加蓋術

對成人脫位已不可復位者,術前應先牽引鬆解軟組織。切開顯露後,術中牽引,直視下將股骨頭牽引到並維持在最低平面。在股骨頭與髂骨外面之間分離直至接觸點。根據股骨頭的大小,在髂骨面或假臼上設計能覆蓋股骨頭的上半圓帶蒂骨瓣,因骨瓣呈扇形,可分成2~3瓣按前法下翻覆蓋。裂隙以千層餅式取該處髂骨下翻,最後取楔形髂嵴填緊植入。帶蒂骨瓣也可穿孔用絲線固定在附近關節囊上[圖2]。

圖2 高位髖臼加蓋術

12.4 4.縫合、外固定

仔細止血後縫合髂腰肌腱和股直肌,成人假臼加蓋者僅顯露髂骨外面不需縫合該肌腱,逐層縫合切口,保持病肢在髖輕度屈曲、內旋和外展位、膝關節伸直位,作半人字石膏固定。