2 概述

| 穴位 | 四白 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Sibai | ||

| 羅馬拼音 | Szupai | ||

| 美國英譯名 | Four White | ||

| 各國代號 | 中國 | ST2 | |

| 日本 | 2 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | E3 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | M5 | ||

| 英國 | S5 | ||

| 美國 | St2 | ||

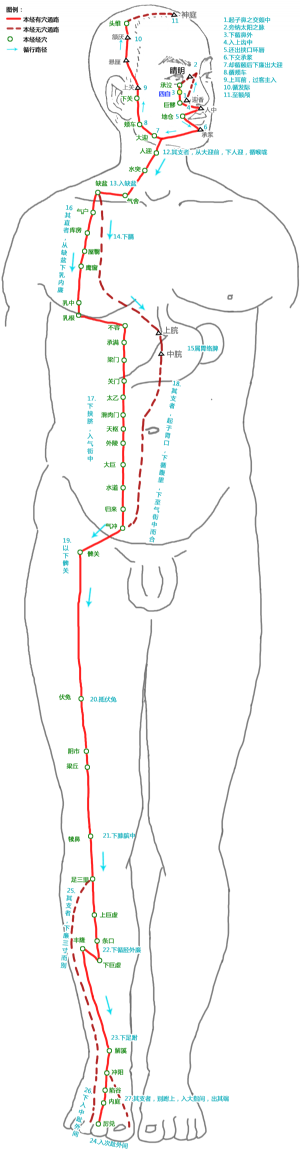

四白爲經穴名(Sìbái ST2)[2]。代號ST2[3]。出《鍼灸甲乙經》。屬足陽明胃經[3][3]。白指光明,本穴能使目明四方而光明,故名四白[3]。主治目赤痛癢,目翳,眼瞼𥆧動,迎風流淚,急、慢性結膜炎,角膜炎,近視,視神經萎縮,頭面疼痛,頭痛,目眩,口眼㖞斜,面風,鼻炎,鼻旁竇炎,膽道蛔蟲症,三叉神經痛等,是眼科手術針麻常用穴之一。

5 穴名解

四,數名,倍二爲四。白,素色,有光明、潔白之義。四白,謂睛之上下左右皆露白,《易》所謂多白眼也。本穴在目下1寸,爲上下左右四面,平白無飾、光明顯見之處,故名四白。又因穴在目下,目能視萬物,該穴主治目眩、目赤、目癢生翳,針之可使視力光明四射,故名四白。[3]

6 所屬部位

面[4]

9 穴位解剖

四白穴下爲皮膚、皮下組織、眼輪匝肌、提上脣肌、眶下孔或上頜骨。有面動、靜脈分支,眶下動、靜脈。分佈着面神經分支,正當眶下神經處。皮膚由上頜神經的眶下神經分佈。針由皮膚、皮下組織經眼輪匝肌和提上脣肌,深進眶下孔、眶下管,可能刺及孔、管內的眶下神經、動脈和靜脈。針沿管下壁,可至近眶下壁後部結構。所經表情肌由面神經的顴支和頰支支配。

9.1 層次解剖

9.2 穴區神經、血管

11 主治病症

四白穴主治目赤痛癢,目翳,眼瞼𥆧動,迎風流淚,急、慢性結膜炎,角膜炎,近視,視神經萎縮,頭面疼痛,頭痛,目眩,口眼㖞斜,面風,鼻炎,鼻旁竇炎,膽道蛔蟲症,三叉神經痛等,是眼科手術針麻常用穴之一。

四白穴主治目赤痛癢、目翳、眼瞼𥆧動、迎風流淚、頭面疼痛、口眼㖞斜[7]。

四白主治目赤痛癢,口眼㖞斜,眼瞼𥆧動,頭痛,目眩;以及急、慢性結膜炎,角膜炎,近視,鼻旁竇炎,膽道蛔蟲症,三叉神經痛等[7]。

四白主要用於治療眼目、面部等疾患:如目赤腫痛、目翳、眼瞼𥆧動、迎風流淚、頭痛目眩、口眼斜[7]。

現代又多用四白治療三叉神經經痛、鼻炎、鼻竇炎、角膜炎、近視眼、視神經萎縮、膽道蛔蟲症等[7]。

四白穴是治療目疾與三叉神經痛的主穴,主治目赤痛癢,眼瞼𥆧動,目翳,近視;頭痛,眩暈,面痛,口㖞,面風;膽道蛔蟲病[7]。

12 刺灸法

12.1 刺法

直刺0.2~0.3寸,局部酸脹;

向外上方斜刺0.5寸,入眶下孔可有麻電感放射至上脣部,治療三叉神經第Ⅱ支痛[7]。

《銅人腧穴鍼灸圖經》:凡用針穩審方得下針,若針深即令人目烏色、針刺以三分爲宜。

12.2 灸法

禁灸[7]。

不宜灸[7]。

14 文獻摘要

《類經圖翼》:頭痛目眩,目赤後翳,瞤動流淚,眼弦癢,口眼喎僻不能言。

《銅人腧穴鍼灸圖經》:凡用針穩審方得下針,若針深,即令人目烏色。

15 研究進展

治療面肌痙攣:用30號1寸毫針直刺四白,邊捻邊進,深0.2~0.3寸,有麻電感放射至上脣及口角即停,捻留針5~10 min。出針後用特製撳針從原針孔刺入,用膠布固定5~6 d出針。隔2~3 d,再如上法治,5次爲一療程。

16 參考資料

- ^ [1] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:191.

- ^ [3] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:467.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:58.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:49.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:166.