7 概述

放置神經控制輔助(neuro cybernetic prosthesis-NCP)(圖4.9.8-1)系統進行間歇性迷走神經刺激對於經適當的抗癲癇藥治療無效,又不能準確定位癇竈和手術切除治療的癲癇病人,無疑開闢了一個新的、非藥物治療癲癇的方法。目前世界各國臨牀治療已超過5000例。1996年和1998年8月舉行過兩屆VNS專題討論會,該手術裝置已於1997年6月正式通過美國FDA認可。我國有單位已引進應用。

動物實驗和臨牀研究證實,迷走神經刺激可使癲癇發作的頻率減少,持續時間縮短,嚴重度減輕。但迷走神經刺激抗癲癇作用的機制目前尚不清楚。迷走神經是一混合神經,含有軀體和內臟傳入、傳出神經纖維。迷走神經大約含有80%的傳入纖維和20%的傳出纖維。傳入纖維直接或通過孤束核及其上升網狀結構系統,達下丘腦、杏仁核海馬複合體及瀰漫性投射至大腦皮質。所形成的廣泛分佈可能是VNS的治療基礎。已有研究證實,迷走神經刺激通過直接或間接方式引起腦幹和大腦皮質廣泛釋放γ-氨基丁酸和對羥基苯甘氨酸,抑制神經傳導介質而起抗癲癇的作用。這是迷走神經刺激在腦部許多區域增加抑制性作用而防止癲癇活動的發生和傳播的解剖和生理生化基礎。總之機制仍有待研究。

8 適應症

迷走神經電刺激術適用於不適宜作切除手術的頑固性癲癇,有部分複雜性和(或)繼發性全身性癲癇發作患者,但目前適應證有擴大趨勢。如可用於兒童,治療Lennox-Gastant綜合徵或原發性全身性癲癇。

按照FDA的認可,只適用於有抗藥性的部分性癲癇發作,12歲以上的青少年和成人患者,只作爲減輕癲癇發作頻率的一個輔助治療方法。

11 神經控制輔助系統

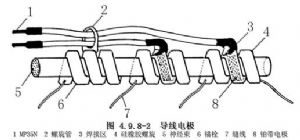

導線電極(圖4.9.8-2):Cyberonics Inc.生產的刺激電極(Cyberonics Model 300-20, Model 300-30)呈稀疏的螺旋形,用硅橡膠製成三環螺旋圈,形狀與迷走神經相一致。三環中的中間一環的內側放鉑條電極,迷走神經包圍在環內,調節環的大小,使迷走神經與電極接觸。由於電極的接觸面積大,可使刺激閾值較低。

脈衝發生器 可編程脈衝發生器(Cyberonics Model 100)是用幾塊互補型金屬氧化物半導體(CMOS)集成電路,包括一個微型信息處理器。裝置內的天線接收編程信號,用來改變刺激參數,並通過射頻信號傳遞遙測信息。能源系一個密封於鈦殼內的鋰-氯化亞硫酰電池。系統編程功能包括控制輸出電流強度,刺激頻率、脈衝寬度、刺激開啓時間和關閉時間、每日治療時間及信號起始延遲時間。一旦刺激系統編好程序,脈衝發生器即按固定程序連續工作,直至再一次編入新程序爲止。

編程棒 使用編程軟件(Model 250)和編程棒(Cyberonics Model 200),通過IBM兼容的個人計算機能對脈衝發生器編制程序。一旦脈衝發生器植入病人鎖骨下的胸部皮下,編程棒可無創地與脈衝發生器進行通訊聯絡。

主要將一微型組件的刺激器(直徑55mm,厚度13mm)埋植於左鎖骨下區皮下組織內的小囊袋中,並將電極經皮下隧道引入頸下部,纏繞在迷走神經上(圖4.9.8-3)。

12 手術步驟

一般選用左側迷走神經行刺激治療(選用右側迷走神經會發生重度的心搏徐緩)。

12.1 1.切口

於左鎖骨上一橫指半的頸下部做一橫切口,潛行向上下分離皮下,牽開器牽開皮膚,垂直切開頸闊肌,分離出胸鎖乳突肌、頸動脈鞘。

12.2 2.顯露迷走神經

在頸內靜脈和頸動脈之間顯露出迷走神經。該神經一般位於頸動脈鞘的後部,顯露3cm長的迷走神經。

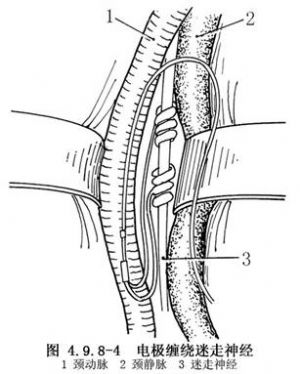

12.3 3.植入刺激器

於左鎖骨下區胸壁上做一橫切口,長7~10cm。從胸筋膜上鈍性分離鎖骨下區的皮下組織,做成一囊袋狀,以備能容納刺激器,然後用分流引導器從胸部切口經皮下隧道將電極導線引至頸部切口中,將螺旋狀的電極纏繞在左側迷走神經上(圖4.9.8-4)。將短導線在下方相銜接,長導線向上銜接,導線與刺激器相連接完好。