2 概述

𧿹長屈肌轉位第1蹠骨下壓術用於脊髓灰質炎後遺症——足背側𧿹囊炎的手術治療。脊髓灰質炎後遺症,又被稱爲小兒麻痹後遺症,是指兒童由於脊髓灰質炎病毒侵害脊髓前角運動細胞導致肌肉麻痹而引起肢體運動障礙和畸形的一種疾病。脊髓灰質炎是一種侷限於脊髓前角運動細胞和某些腦幹運動核的病毒感染。通常由3種脊髓灰質炎病毒中的一種引起。病毒最初經消化道與呼吸道侵入,隨後經血源性途徑播散至中樞神經系統。

自從脊髓灰質炎疫疫苗被開發並被廣泛應用以來,急性脊髓前角灰質炎的發病率已顯著下降。目前該病主要發生於熱帶和亞熱帶發展中國家的5歲以下兒童及其他溫和氣候條件下的非免疫人羣中。在過去的10年中,北美和歐洲仍有散在發病的脊髓灰質炎。

脊髓灰質炎病毒經口咽途徑侵入機體,在消化道淋巴結內增殖,隨後通過血液播散,損害脊髓前角神經節運動細胞,特別是腰膨大和頸膨大。潛伏期爲6~20d。脊髓前角運動細胞可被病毒增殖或其毒性產物直接損傷,也可被局部缺血、水腫及周圍出血間接損傷。髓內破壞呈竈狀,在3d內每根神經纖維的全長均出現明顯的華勒變性。巨噬細胞與中性粒細胞包圍並清除部分壞死的神經節細胞,炎性反應逐漸消退。4個月後,前角運動細胞已被破壞的區域,由代償增殖的神經膠質細胞與淋巴細胞填充。

所影響的肌肉塊數及麻痹的嚴重程度是可變的;臨牀上肌無力的程度與運動單位喪失的數量呈正比。當60%以上的支配肌肉的神經細胞被損傷時,臨牀上才能查出肌無力。脊髓頸段與腰段支配的肌肉最易受累,下肢肌肉發生麻痹的頻率是上肢肌肉的2倍。在下肢最易受累的肌肉是肌四頭肌、臀肌、脛骨前肌、內側膕繩肌及屈髖肌。

肌肉功能恢復的潛力取決於可復性前角運動細胞的恢復情況。開始恢復發生於急性發病後的第1個月內,多數病兒在6個月內完成恢復。

脊髓灰質炎的病程可分爲3個階段:急性期、恢復期和慢性期。

急性期一般持續7~10d,全身症狀可包括疲倦、咽痛及體溫輕度升高,可出現肢體感覺過敏或感覺異常、劇烈頭痛、咽痛、嘔吐、頸項僵直、背痛、直腿抬高受限等,最終出現不對稱性麻痹。在較大的兒童,可出現體溫輕度升高、皮膚明顯潮紅、焦慮不安及肌肉疼痛,輕柔觸診也可誘發觸痛。通常淺反射首先消失,當肌羣麻痹時深部腱反射也消失。

恢復期自體溫恢復正常後開始至兩年。在最初4個月內肌力自發地改善明顯,此後比較緩慢。Johnson認爲3~4個月時某塊肌肉的肌力仍低於正常的30%,則應認爲是永久性麻痹。肌力恢復超過80%的肌肉無需特殊治療可自行恢復。

慢性期爲急性發病後24個月開始,這個時期表現爲明顯的肌力不平衡和軟組織或骨性畸形。由於足與踝是軀體上對周圍結構及其他因素依賴性最強的部位,而且又承受着大量的應力,因此它們極易因肌肉麻痹而產生畸形。最常見的足踝畸形包括:爪形趾、足部高弓內翻畸形、背側囊炎、馬蹄足、馬蹄內翻足、高弓內翻足、馬蹄外翻足、跟行足。

脊髓灰質炎後遺症的治療目的在於矯正肌力不平衡,當動力性肌力不平衡導致的畸形影響了行走或肢體功能時,可行肌腱轉位術。關節融合術是通過部分或完全地限制關節的活動範圍或消除異常活動,穩定鬆弛或連枷的關節。關節融合術應延遲至10~12歲再施行,以便足能獲得充分的發育。

8 術前準備

常規術前檢查。

10 手術步驟

Lapidns手術:

1.跨過第1蹠趾關節的背內側面做一縱形切口,顯露關節囊背側部。舌形切開關節囊,其基底部附着於近節趾骨,向遠側翻轉此瓣打開關節。用骨刀清除蹠骨頭背側所有的異常骨質。沿前足背內側緣做第2個縱形切口,顯露第1蹠楔關節,如有必要,同時顯露楔-舟關節。如果脛骨前肌過度活動,切斷其肌腱,在足背將其轉至第2或第3楔骨,或轉至舟骨。這樣就消除了脛骨前肌背屈第1蹠骨乾的作用。自第1蹠-楔關節切除一塊楔形骨塊,如有必要可在第1楔-舟關節也切除楔形骨塊(圖12.39.2.1-1),所有楔形截骨的基底應在下方,截骨的大小依畸形的嚴重程度而定。

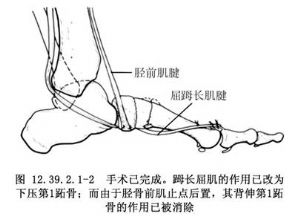

2.於止點處切斷𧿹長屈肌腱,將其向近側拉入前足的切口內。在第1蹠骨幹上,自其近側蹠面向遠側背面鑽一斜行隧道。將 長屈肌腱末端向背側穿過該隧道,送至𧿹趾背側的切口內;這樣就將𧿹長屈肌轉變爲第1蹠骨的蹠屈肌,並且消除了該肌蹠屈𧿹趾的作用(圖12.39.2.1-2)。然後在籽骨的近側經皮行蹠筋膜切斷術和第1蹠趾關節囊切開術,徹底矯正

長屈肌腱末端向背側穿過該隧道,送至𧿹趾背側的切口內;這樣就將𧿹長屈肌轉變爲第1蹠骨的蹠屈肌,並且消除了該肌蹠屈𧿹趾的作用(圖12.39.2.1-2)。然後在籽骨的近側經皮行蹠筋膜切斷術和第1蹠趾關節囊切開術,徹底矯正 趾的屈曲攣縮。

趾的屈曲攣縮。

3.重疊縫合足背關節囊瓣,置𧿹趾於輕度背屈位;如有𧿹外翻,縫合時在瓣的內側面施加更多的張力。然後將轉位的𧿹長屈肌腱遠端固定在關節囊瓣內,被動地加強背側關節囊。同時在肌腱穿出的蹠骨幹處將肌腱縫於骨膜上。