4 別名

髂腹股溝淋巴結清掃術;髂腹股溝淋巴結清除術;inguinal and iliac radical lymphadenectomy

7 概述

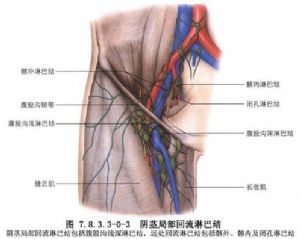

陰莖腫瘤有良性和惡性兩大類,其中陰莖癌佔絕大部分。發病年齡多在40歲以上。陰莖癌的發生與包莖和包皮過長有密切關係,尤以與包莖相關更爲密切。陰莖癌最初發生於陰莖頭、包皮內板和冠狀溝。從形態上可分爲乳頭狀癌和浸潤性癌兩種,以前者多見,呈菜花狀,伴有膿性滲出物及惡臭,質地脆,易出血。隨着病程的進展,陰莖頭可壞死,尿道也可受累。陰莖癌大多數爲鱗狀上皮細胞癌,極少數爲基底細胞癌(圖7.8.3.3-0-1,7.8.3.3-0-2)。該腫瘤爲低度惡性腫瘤,轉移較晚。其轉移途徑主要是淋巴轉移,其可能的途徑有三條:第一是包皮、繫帶、皮膚、皮下組織及筋膜的淋巴流向,主要到淺腹股溝淋巴結,再與深腹股溝淋巴結相通,也稱“淺組”淋巴管,與陰莖背淺靜脈伴行;第二是陰莖頭、陰莖海綿體首先流向恥骨上吻合叢,然後流向腹股溝深淋巴結或再流向髂外動脈淋巴結,稱“深組”淋巴管,與陰莖背深靜脈伴行;第三是尿道、尿道海綿體的淋巴一部分流入腹股溝深淋巴結,一部分流入髂外淋巴結(圖7.8.3.3-0-3)。陰莖癌的治療包括放射治療、化學治療和手術治療,但以手術治療爲主。根據病變範圍,病理性質及腹股溝淋巴結轉移情況,手術可分爲包皮環切術、陰莖部分切除術、陰莖全切除術及髂腹股溝淋巴結清除術。

陰莖癌轉移的主要途徑是淋巴系統,而主要的區域淋巴結是腹股溝及髂血管淋巴結,在陰莖癌原發病竈切除後再行區域性的淋巴結清掃能提高治療的徹底性。有關陰莖癌行髂腹股溝淋巴清除術的適應證目前仍不統一。一般認爲,陰莖癌惡性程度低,腹股溝淋巴結腫大,大多系炎症所致,臨牀上實際轉移的病例並不多見,故淋巴清除術並不一定常規施行。因此,主張行陰莖原發腫瘤切除時,應有選擇地施行髂腹股淋巴清除術。已有淋巴轉移者,行淋巴清除術,無淋巴轉移者,僅行陰莖全切除術。但要判斷是否有淋巴轉移,並不容易,需要作較多的工作。如在原發竈切除前就明確有淋巴轉移且一般情況較好可以同期施行髂腹股溝淋巴清除術和陰莖全切除術,否則可以在陰莖全切除術後2~3周施行淋巴清除術。

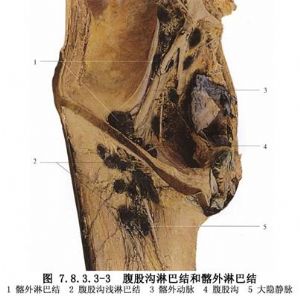

需要清除的淋巴結“淺組”有:①淺腹股溝淋巴結,是在大隱靜脈入股靜脈平面以上的一組淺淋巴結羣;②下腹股溝淺淋巴結,是與腹股溝韌帶平行的一組淋巴結;③下腹股溝深淋巴結,在闊筋膜下約1~3個淋巴結羣。“深組”有:①上組,又稱“前哨淋巴結”,位於股環的側面;②中組,位於股管內;③下組,在大隱靜脈與股靜脈相交處的下面或兩靜脈之間。髂外動脈淋巴結羣分內、側、前3組約8~10個淋巴結(圖7.8.3.3-1~7.8.3.3-4)。

8 適應症

髂腹股溝淋巴結切除術適用於:

1.有腹股溝淋巴結腫大者,在行陰莖切除前,先行淋巴結活體組織檢查。若爲陰莖癌轉移,則根據病人全身情況行一期或分期髂腹股溝淋巴清除術。原發癌大小並不能作爲腹股溝淋巴清除術的指徵。

2.腹股溝淋巴結腫大、質硬、固定,伴有癌腫轉移到其他部位徵象者,特別是浸潤性陰莖癌T2、T3期以上,即使行淋巴結活體組織檢查結果爲陰性,也應行髂腹股溝淋巴清除術。

3.如腹股溝淋巴結小而軟,且活動,僅行陰莖切除,手術後隨訪。隨訪期間淋巴結逐漸縮小,則爲炎症,可繼續隨訪。如隨訪期間淋巴結逐漸增大,應再次手術行髂腹股溝淋巴清除術。

12 手術步驟

如陰莖全切除術和髂腹股溝淋巴清除術同期進行,應先行髂腹股溝淋巴清除術,然後再行陰莖全切除術。髂腹股溝淋巴清除術系雙側性手術,可由兩個手術組同時操作。可以一期施行兩側手術,也可以分期施行兩側手術。

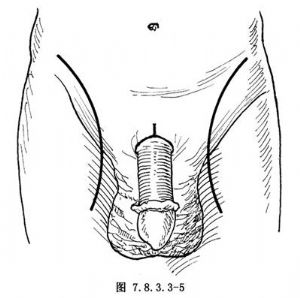

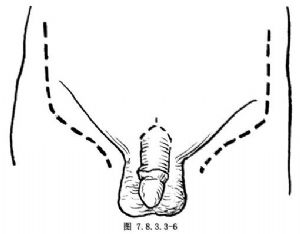

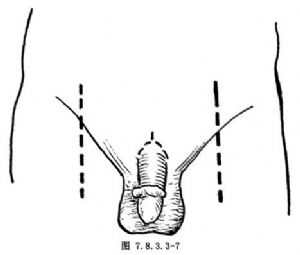

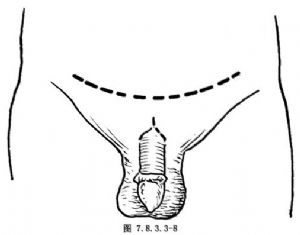

1.切口 髂腹股溝淋巴清除的切口有:兩側腹股溝弧形切口(圖7.8.3.3-5,7.8.3.3-6)、兩側腹股溝直切口(圖7.8.3.3-7)、下腹部弧形切口(圖7.8.3.3-8)及下腹部弧形切口加兩側腹股溝直切口(圖7.8.3.3-9)。但以兩側腹股溝弧形切口應用較多。

腹股溝弧形切口上起髂前上棘上方3cm及內側2cm,向下與腹股溝韌帶平行,經腹股溝韌帶中點再垂直下達腹股溝韌帶下6~7cm至股三角部位。

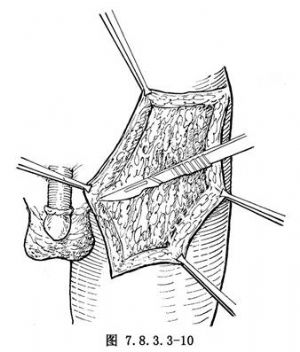

2.分離皮下 沿切口線切開皮膚及淺筋膜,用組織鉗夾起切口兩側之皮膚緣,緊貼皮下用手術刀將皮膚與皮下脂肪分離(圖7.8.3.3-10),在內側分離時注意不要損傷精索。如淋巴結有明顯轉移或周圍組織有癌腫侵犯,可切除部分皮膚。皮下分離的範圍:上起髂前上棘連線水平,下至股三角下緣平面,外側達縫匠肌內側,內側抵內收肌。

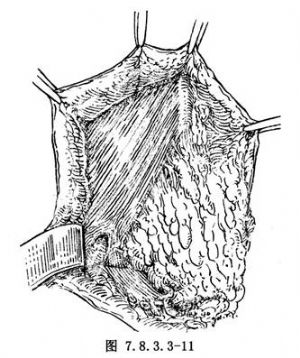

3.清除腹股溝淋巴結 牽開切口的上半部皮緣,從髂前上棘連線水平切除皮下脂肪和筋膜組織,經腹壁肌肉表面,向下直達腹股溝韌帶下緣,以清除腹壁肌肉表面的皮下脂肪、筋膜、淋巴及血管等組織(圖7.8.3.3-11)。

牽開切口的下半部皮緣,用同法在腹股溝韌帶以下分離,沿闊筋膜表面,直達股三角內緣。於股三角下端分離出大隱靜脈,將其周圍的脂肪和淋巴組織剝離。如此可清除闊筋膜表面的皮下脂肪、筋膜、淋巴及血管等組織(圖7.8.3.3-12)。

在股三角內下方切開股血管鞘,清除血管周圍的脂肪淋巴組織,顯露股動脈、靜脈及神經,然後於大隱靜脈進入股靜脈部位高位結紮大隱靜脈及其分支。再將股血管輕輕向外牽開,繼續向股靜脈內側分離。至此已將一側腹股溝部全部皮下脂肪、筋膜、淺深組淋巴組織及小血管整塊切除,僅保留精索、股血管、神經及其分支和裸露的肌肉,完成腹股溝淋巴清除(圖7.8.3.3-13)。

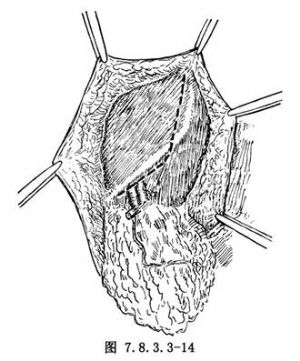

4.清除髂淋巴結 於髂前上棘內側2cm處切開腹外斜肌、腹內斜肌及腹橫肌,切斷腹股溝韌帶,再沿韌帶下緣切開闊筋膜起始部,切開腹橫筋膜,切斷和結紮腹壁下血管。將腹前壁、腹股溝韌帶及腹膜向內上方牽開,顯露出盆腔內腹膜後間隙,沿股血管向上遊離,以顯露髂總血管分叉處(圖7.8.3.3-14)。

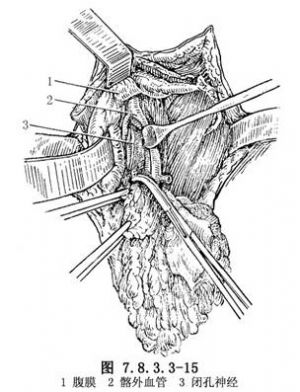

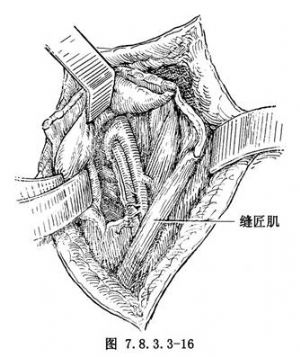

沿髂腰肌內側剝離髂血管周圍的脂肪及淋巴組織。分別切開髂外動脈、靜脈鞘,清除血管間及血管肌肉間的脂肪淋巴組織。繼續向下剝離至髂外動靜脈下端內側的腹股溝韌帶下方,清除該部的脂肪淋巴組織。向前外側牽開髂外靜脈,將該髂窩內的脂肪和淋巴組織從恥骨梳韌帶、閉孔內肌及髂內血管表面剝離,注意勿損傷閉孔血管及神經。至此已將一側髂窩的脂肪、筋膜和淋巴組織整塊剝離切除,完成髂淋巴清除(圖7.8.3.3-15,7.8.3.3-16)。

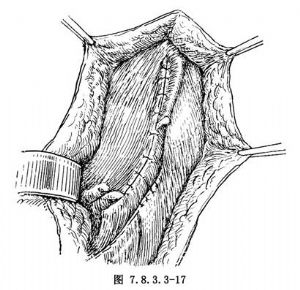

5.縫合腹股溝韌帶 用4號絲線縫合切斷的腹股溝韌帶和腹壁各層肌肉。遊離縫匠肌上段,保留其血管神經,於肌肉起始處切斷後移向內側,將該肌肉斷端用絲線縫合固定於腹股溝韌帶上,以覆蓋並保護股動脈、靜脈及神經(圖7.8.3.3-17)。

6.縫合切口 於兩側切口最低位或其內側另做一小切口,以放置橡皮管引流條或多孔橡皮引流管做負壓引流。按常規縫合皮膚切口,加壓包紮(圖7.8.3.3-18)。

13 術中注意要點

1.腫大淋巴結(炎症或癌腫轉移),可能與血管粘連較緊,粗暴操作可引起大出血,而在深部的盲目鉗夾出血點更可導致難以處理的大血管損傷,故應按正確平面分離。遇血管損傷大出血不要慌亂,先壓迫止血,準備好血源、心耳鉗、血管縫合針線,鬆開壓迫時迅即吸引,看清出血血管,用心耳鉗鉗夾、縫合止血。如較小出血點壓迫不能止血,可行周邊組織縫扎止血。

14 術後處理

1.傷口應適當加壓包紮(如放置沙袋加壓),每次換藥後都應重新加壓包紮。引流管應連接負壓吸引裝置,一般持續負壓引流2~4d,至傷口無滲液方可拔除。

2.臥牀2周,雙下肢抬高,以減少下腹切口皮膚張力及下肢水腫,也有利於淋巴迴流。

15 述評

1.皮膚壞死 皮下游離面積較廣,以致創面滲液較多,皮膚緣血液供應不良等常可造成皮膚壞死。因此,術中要儘量保持遊離皮膚的血液供應;因癌腫侵犯而切除部分皮膚後,不要勉強將皮膚縫合,應取中厚皮片植皮覆蓋缺皮創面;術中要結紮淋巴管,以減少術後創面滲液;術區皮下最好放置橡皮管引流,並連接負壓裝置,以減少傷口積液感染壞死;避免傷口加壓太緊,局部缺血致皮膚壞死;積極防治感染。術後如發生皮膚壞死,可於壞死部位拆除1~2針縫線,使傷口獲得充分引流。但不宜早拆除全部縫線,以免傷口裂開,或創麪皮膚缺損擴大。一般在術後10~12d,皮膚與皮下組織發生粘連,壞死皮膚分界清楚,方可除去壞死組織。若創面較大,待健康肉芽生長後,再行植皮。

2.下肢及陰囊水腫 由於髂腹股溝淋巴清除後,淺深淋巴結已基本切除,術後可發生淋巴迴流障礙,易發生下肢及陰囊水腫,並於行走及勞動後加重。一般1~2年後可逐漸緩解。如術後併發皮膚壞死,局部有較多瘢痕組織,則症狀可持續更久,極少數還發展爲橡皮腫。術後應用彈力繃帶,抬高下肢與陰囊,適當臥牀休息,再配合理療,以促進側支循環的建立。