6 概述

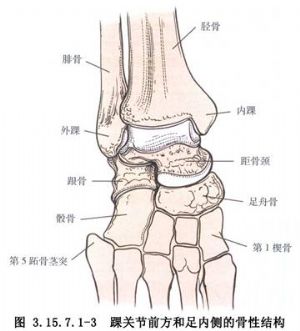

踝關節是身體中的主要負重關節,其活動主要是足蹠屈背伸。但距下關節內收外展和距舟、跟骰關節旋轉活動也影響到踝關節在冠狀面上的活動。目前,踝關節假體設計還達不到生物力學上的這種要求,踝關節置換成形術遠期效果不滿意,而踝關節融合後,仍能正常勞動和步行。

踝關節融合一般在90°中立位,由於前足有足夠的蹠屈背伸肌力和跗間關節的代償,邁步時前足背伸能離開地面,着地時蹠屈肌有力而獲得穩定的步態。有人主張融合在95°以補償關節軟骨面切除後的縮短,穿上帶跟的鞋更爲方便。但過度蹠屈會產生前足胼胝和跛行,融合在背伸(仰趾)位,足不能踏平,走路無推動力,就像安裝假腿病人的步態。理想的踝關節融合位置爲屈曲90°,外翻5°,外旋5~10°和功能位的選擇應包括肢體條件即足和下肢的全面估價,肢體短縮病人應在適當蹠屈位融合,股四頭肌癱瘓或無力者禁忌融合在背屈位。

踝關節融合方法很多,手術設計要根據病人具體情況,有無繼發畸形,結核性與非結核性關節炎的術式和入路有所不同,如嚴重蹠屈畸形應同時做跟腱延長、蹠筋膜切斷、踝關節後囊切開以及脛後神經血管鬆解術。

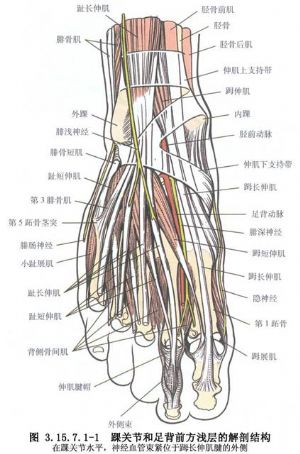

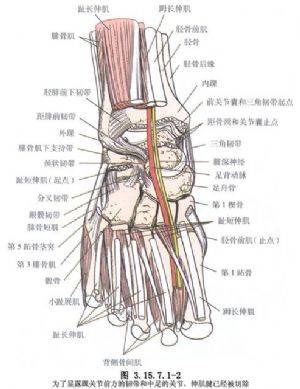

手術相關解剖見下圖(圖3.15.7.1-1~3.15.7.1-3)。

10 手術步驟

10.1 1.切口

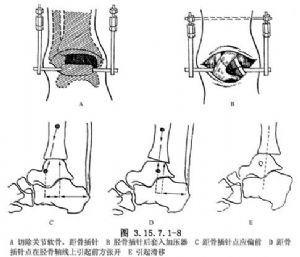

以踝關節爲中心做前正中切口,起自踝上6cm,經踝前延伸至第2或第3楔狀骨,長10~12cm。如有蹠屈畸形用波浪狀切口,畸形矯正後,縫合皮膚較爲方便(圖3.15.7.1-4)。

10.2 2.顯露關節

切開小腿伸肌支持帶及踝前十字韌帶,將脛前肌腱向內側牽開,伸 長肌腱、脛前動脈和伸趾長肌腱向外側牽開,顯露脛骨下端及踝關節,或由外側將伸趾長肌腱和伸

長肌腱、脛前動脈和伸趾長肌腱向外側牽開,顯露脛骨下端及踝關節,或由外側將伸趾長肌腱和伸 長肌腱連同血管一併向內側牽開,切開脛骨下端骨膜和關節囊,骨膜下剝離顯露脛骨下端、踝關節及跗骨(圖3.15.7.1-5)。

長肌腱連同血管一併向內側牽開,切開脛骨下端骨膜和關節囊,骨膜下剝離顯露脛骨下端、踝關節及跗骨(圖3.15.7.1-5)。

10.3 3.關節面切除關節融合

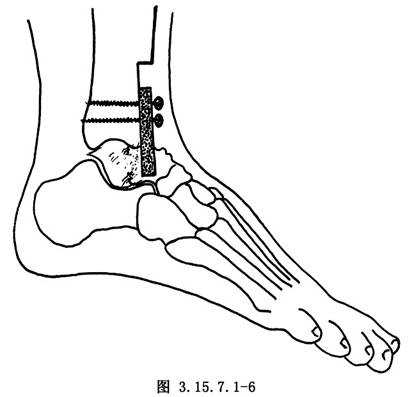

將骨膜剝離器沿脛骨內側放在內踝後方,保護脛後血管神經,用骨刀自脛骨前水平切除脛骨關節軟骨面,鑿除內外踝關節面,再與脛骨平行,切除距骨關節軟骨面(糾正畸形需按術前預定計劃切除骨面),使達到90°骨端緊密接觸。在脛骨下端前方鑿一長5cm、寬2cm的長方形全層骨皮質片。Blair,Morris等主張距骨體缺損或無菌壞死將距骨體切除,在距骨頸上與骨片對應部位鑿一骨槽,保持踝中立位,把骨片下移嵌入槽內,上螺釘1~2根固定在脛骨和距骨上(圖3.15.7.1-6)。如距骨體切除,用1根斯氏針從跟骨插到脛骨加強穩定。

10.4 4.關節鏡輔助下踝關節融合術

採用關節鏡輔助下踝關節融合術的微創手術,創傷小、痛苦少、視野清晰,對踝關節周圍組織干擾較少,不破壞局部組織結構和血運,不遺漏關節軟骨,有利於骨性融合,其療效確切。

(1)術前將踝關節骨性標誌、血管神經走行及踝穴前內、前外關節鏡入口標記。患者仰臥位,常規取踝關節前內、前外側入路,銳性切開皮膚4mm,止血鉗分離皮下組織,將鈍性穿刺錐及套筒插入關節腔,置入關節鏡,按順序行系統關節鏡檢查。

(2)用刨削刀和等離子刀清理增生、肥厚、充血水腫的滑膜組織和纖維瘢痕組織。磨削脛骨前脣骨贅並切除脛骨端的軟骨面和距骨頂部的軟骨,必要時應用微型骨刀或刮匙清理關節面,清理內、外側踝穴的軟骨和軟骨下骨,使松質骨裸露並出血。

(3)克氏針貫穿跟-距或脛-距關節,經C臂X光機透視確認位置滿意後,沿導針擰入空芯螺釘。將兩枚螺釘同時加壓固定,確保脛-距關節緊密接觸,以利骨性融合(圖3.15.7.1-8)。亦可取自體骨或異體骨移植,經套管將松質骨在關節鏡監視下植入關節腔,填充骨缺損區,用嵌入棒打壓、嵌壓緊密。

10.5 5.固定

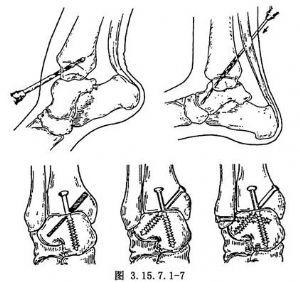

“Holt”,不做骨片滑槽,主張創傷性關節炎脛-距關節螺釘固定,足蹠屈由踝穴向脛骨近側鑽孔,在脛骨後外側皮質穿出處皮膚做小切口,鑽頭反過來順原路退回,踝背屈90°鑽頭繼續前進到距骨頸螺釘固定。在脛骨前將第2螺釘交叉固定,需要時由外踝用第3螺釘加強固定(圖3.15.7.1-7)。

Ilizarov加壓外固定架融合對足踝污染傷口皮膚缺損更爲適合(圖3.15.7.1-8),手術操作同上。