2 別名

內乳動脈-冠狀動脈旁路移植術;乳房內動脈-冠狀動脈搭橋術;internal mammary artery-coronary bypass grafting

5 概述

內乳動脈內徑約2~3mm,與冠狀動脈內徑近似,其遠端與冠狀動脈病變遠端做吻合,可形成良好的旁路通道,改善心肌的血供。與大隱靜脈血管橋相比,內乳動脈作爲血管橋的優點有:①帶蒂的內乳動脈能根據生理需要調節血流量;②內乳動脈能產生較多前列腺素,後者有擴張血管和抗血小板聚積作用;③內乳動脈發生粥樣硬化機會少,因而遠期通暢率高。

由於內乳動脈長度受限和管腔較小,所以常與大隱靜脈血管橋合併應用,內乳動脈主要用作左前降支血管橋,以保障滿意的通暢率。右側內乳動脈口徑較小,較少採用。

6 適應症

乳房內動脈-冠狀動脈旁路移植術適用於:

2.冠狀動脈造影證實主要冠狀動脈侷限性狹窄,管徑狹窄達50%以上,狹窄遠端通暢,口徑>1.5mm。

3.經皮穿刺冠狀動脈腔內成形術失敗或再狹窄者;急性心肌梗死溶栓術後動脈仍有明顯狹窄者。上述介入性治療病例中若斑塊剝脫堵塞遠端管腔,心電圖有持續缺血波形或心絞痛加重時,則應進行急診手術。

8 冠脈解剖

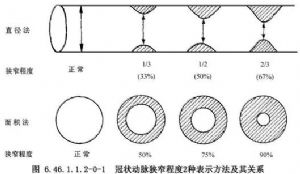

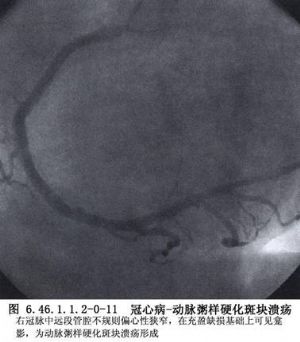

正常冠狀動脈主幹和主要分支均在冠狀溝和前後室間溝中的心外膜下行走,並沿途發出許多分支。冠狀動脈粥樣硬化的病變大多數都在近心臟表面的大冠狀動脈分支上,呈節段性,且多發生在動脈分叉部位,如左冠狀動脈分爲前降支和左旋支處,前降支分出對角支處,右冠狀動脈緣支和後降支分出處等。心壁內冠狀動脈狹窄很少見。冠狀動脈狹窄按其程度可分爲4級,管腔直徑減少25%以內者爲Ⅰ級;25%~50%爲Ⅱ級;50%~75%爲Ⅲ級,超過75%者爲Ⅳ級。管腔縮小50%以上即Ⅲ級病變,可出現明顯臨牀症狀。冠狀動脈狹窄程度可用直徑法表示,但臨牀上多用面積法表示。二者關係或換算見圖6.46.1.1.2-0-1。

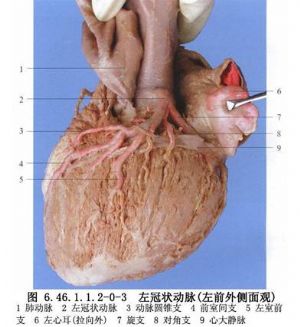

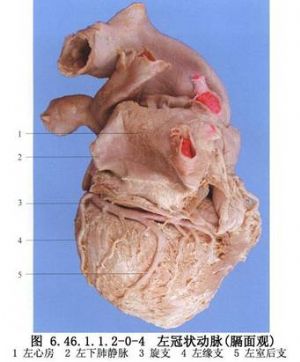

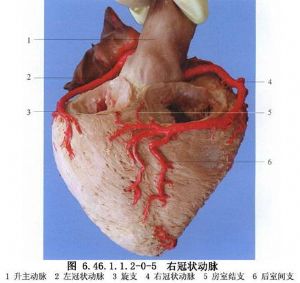

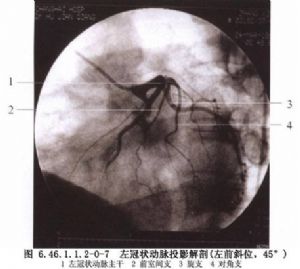

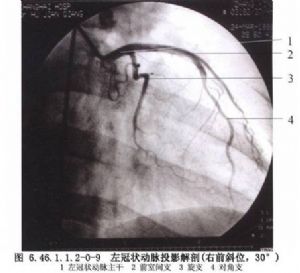

冠狀動脈解剖及影像學表現見圖6.46.1.1.2-0-2~6.46.1.1.2-0-11。

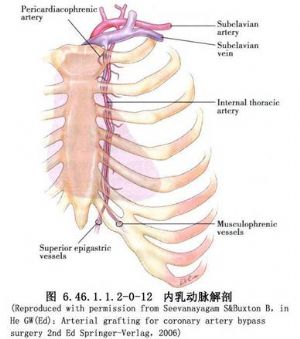

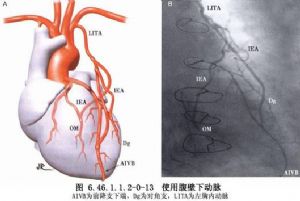

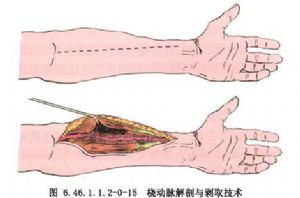

冠狀動脈旁路移植術是應用移植血管橋手段以改善狹窄遠端的心肌缺血。血管橋的選擇是保證手術成功和遠期效果的重要條件,其中生物學性質更爲重要。應用最多的血管橋仍是大隱靜脈和內乳動脈,假如這兩種血管橋不夠時,還可採用右胃網膜動脈、橈動脈和腹壁上動脈等。選擇的條件是:①有足夠到達靶血管的長度;②內徑2~3mm,和靶血管直徑要相稱,即1∶1到2∶1;③管壁厚度<1mm;④帶蒂(原位)移植優於遊離血管橋移植;⑤10年通暢率>80%,一般認爲動脈橋較靜脈橋遠期通暢率高,特別是帶蒂內乳動脈(圖6.46.1.1.2-0-12~6.46.1.1.2-0-15)。

選擇血管橋時還應把病人情況加以考慮,如80歲以上、伴惡性病變、糖尿病、肥胖、肺功能低下、腎功能損害、凝血或血小板功能障礙及急症手術病例,對靜脈橋的選擇條件可以放寬。關於完全採用動脈橋的問題,一度引起人們關注,當今對左前降支都主張選用原位內乳動脈移植,非主要冠狀動脈狹窄,多數仍採用大隱靜脈橋。

9 術前準備

滿意的冠狀動脈造影和左心室造影是決定手術方案的先決條件。術前除按一般體外循環心臟直視手術常規準備外,尚需重點注意以下幾點:

1.認真閱讀冠狀動脈造影,明確梗阻部位,程度和範圍,預計移植血管橋支數和確定手術方案。

2.正確估計心肺功能,若左室射血分數<30%,左室舒張終末壓>20mmHg或左室舒張末期容積>103ml/㎡,提示左心功能明顯受損,對這類病人術前應先行藥物治療,儘量改善心肌供血及增加心功能儲備。另外,對缺血性心肌病術前還應進行正電子發射心肌斷層掃描檢查,瞭解缺血區存活心肌情況,對手術、術後治療和預後的判斷有指導意義。

3.注意檢查頸動脈有無狹窄。對伴頸動脈狹窄者,應考慮同期或分期手術,以防止腦血管併發症。

4.對高脂血症病人,應給與低脂飲食和抗高血脂藥物治療。有高血壓者需應用藥物將血壓降至正常範圍。有糖尿病者,術前要用藥物控制後始可手術。

5.手術前應充分鎮痛、鎮靜,防止情緒緊張誘發心絞痛,給擴冠藥預防冠狀動脈痙攣。β阻滯劑可降低心肌氧耗量和減輕心絞痛,對不穩定型心絞痛者可持續應用到術前。

10 手術步驟

1.內乳動脈血管橋準備 胸部正中切口,向上向左牽開左側胸骨,即可顯露胸壁下的左內乳動脈。將壁層胸膜自胸內筋膜鈍性向外側剝離至距胸骨緣約6cm處,胸壁和縱隔間的小血管交通支應用電刀切割,此時位於胸內筋膜下的內乳血管即可顯現。爲了更好的保護該血管,一般都將伴行靜脈,胸內筋膜及其鄰近組織做成一個帶蒂血管橋。應用電刀於內乳動脈內側1cm處切開胸內筋膜,切口應爲該血管的全長,在第3、第4肋軟骨平面鈍性將該段血管蒂自胸壁分離,細心處理和結紮其肋間分支,細小支可用電烙燒灼,較大分支用銀夾夾閉。內乳動脈血管蒂上緣要分離到左鎖骨下動脈起源處,下緣直到第6肋間隙。分離到下胸壁時,爲了更好顯露,有時要遊離胸橫肌。當血管蒂全長均遊離後,再用電烙將外側相連的胸內筋膜切開。勿在全身肝素化之前切斷遠端,可應用生理鹽水紗布包蓋以保持溼潤。體外循環插管後對靠胸壁遠端血管蒂先作兩道結紮,在2個結紮線間離內乳動脈遠端血管,剝離包繞內乳動脈斷端的胸內筋膜、伴行靜脈及脂肪結蒂組織,結紮所有分支,測量血管蒂全長,以保證吻合後不產生張力或撕裂。將22號橄欖狀針頭插入血管腔,注入稀釋的罌粟鹼溶液(60mg稀釋於40ml生理鹽水中)輕輕擴張管腔,注意有無漏孔並予修復。去除針頭,測定內乳動脈流量,應在100ml/min以上(正常爲120~180ml/min)。準備好的血管蒂遠端用小血管鉗夾住,幷包裹於生理鹽水紗布中備用(圖6.46.1.1.2-1)。

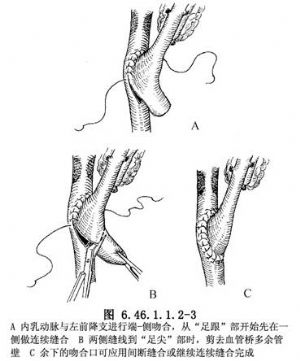

2.內乳動脈-左前降支吻合技術:用紗布墊將左心尖稍墊高以顯露左前降支,冠狀動脈上切口應比與大隱靜脈吻合者小,一般5~6mm足夠。把帶蒂的內乳動脈血管橋移入手術野,斷端剪成45°斜面,應用7-0聚丙烯縫線,先從內乳動脈“足跟”部由外向內進針,再從冠狀動脈切口近端由內向外出針(圖6.46.1.1.2-2)。

連續縫合3~4針後,收緊縫線,使內乳動脈遠端與前降支切口對合。在兩側繼續做連續縫合,到“足尖”部將多餘內乳動脈壁剪去,剩餘部分可連續縫合或做5~6針間斷縫合來完成全部吻合。在結紮最後一針縫線之前,排盡血管橋和冠狀動脈系統內積氣,可先壓迫前降支近端,使遠端回血逆向充盈,鬆開近端壓迫和內乳動脈上端血管夾,待積氣排盡後結紮。檢查無漏血,可用2針縫線將血管橋附近胸內筋膜固定於心外膜上,以減少吻合口張力和防止撕裂吻合口(圖6.46.1.1.2-3)。

11 術中注意要點

內乳動脈旁路移植術10年以上通暢率達90%或更高,因而受到普遍重視。但內乳動脈用作左前降支以外冠狀動脈血管橋,因其遠端吻合口小,晚期通暢率較用於左前降支吻合者低。

關於應用雙側內乳動脈作血管橋,尚無足夠證據支持其長期通暢或病人存活率更高,而且在肥胖和糖尿病病人中胸部切口併發症的危險性都有增加,值得注意。

12 術後處理

應強調的是,這類病人年齡都比較大,有動脈硬化,心肺功能也較差,所以要特別注意:

1.維持循環穩定 循環不穩定,特別是低血壓或高血壓未及時糾正,容易引起圍術期心肌梗死,所以術後首先應嚴密監測動脈壓,中心靜脈壓和左房壓。對血壓過低,要及時處理;藥物難以控制的低心排應儘早做主動脈內球囊反搏支持。有一部分手術後早期出現高血壓的病例,若處理不及時可導致高血壓腦病、出血、甚至心肌梗死,應及時應用血管擴張劑硝普鈉或硝酸甘油,並給予適當鎮靜。

2.預防心律失常 冠狀動脈旁路移植術後,室性心律失常發生率可高達36%,可能是心肌缺血,低血鉀,酸中毒和心肌再灌注損傷的後果。術後應及時進行血氣及血液電解質的監測,特別要注意糾正低血鉀。對多發性室性早搏及時給予利多卡因;術中安置臨時心肌起搏電極,提高心動過緩病人起搏節律(比自身心律快15~25次/min)也是一個防治室性心律失常的重要措施。

3.充分給氧改善肺功能 肺功能衰竭是導致術後早期死亡的一個重要原因,而且這類病人在術前往往就有不同程度老年性慢性支氣管炎或通氣功能障礙,所以應特別注意對呼吸功能監護和支持。回監護室後,立即牀旁攝片,以觀察氣管插管深度,有無肺不張,胸腔積液或氣胸。術後一般輔助呼吸8~12h,以減輕心臟做功和提高氧供。待循環穩定,血氣正常,肌力恢復後方可脫離呼吸機。72h內不能脫機者,應考慮氣管切開和繼續進行人工通氣。