2 英文參考

triple treasure[湘雅醫學專業詞典]

4 三部·三才

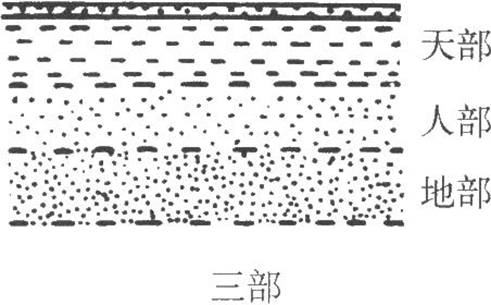

三才原指天、地、人[1]。出《周易》。因八卦由陰陽兩卦組成,每卦三爻象徵天地人,以體現陰陽規律,廣包“天地人”萬物之道[1]。後世將三才運用於鍼灸,分上、中、下,或淺、中、深三部[1]。

穴位自表皮至筋骨分爲三個層次,上(淺)層稱天部,中層稱人部,下(深)層稱地部。[2]

5 經外奇穴名·三才穴

三才穴爲經外穴名[3]。指百會、璇璣、湧泉三穴[3]。《扁鵲神應鍼灸玉龍經·標幽賦》:“天地人三才也,湧泉同璇璣百會。”百會在頂應天,主氣;湧泉在足應地,主精;璇璣在胸應人,主神。故稱三才[3]。

5.1 百會

| 穴位 | 百會 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Baihui | ||

| 羅馬拼音 | Paihui | ||

| 美國英譯名 | Hundred Meetings | ||

| 各國代號 | 中國 | GV20 | |

| 日本 | 20 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VG19 | |

| 富耶氏 | IVG19 | ||

| 德國 | LG19 | ||

| 英國 | Gv20 | ||

| 美國 | Go20 | ||

百會爲經穴名( Bǎihuì GV20)[4]。出《鍼灸甲乙經》。別名三陽五會、天滿、巔上[5]。屬督脈[5]。百會是督脈、足太陽膀胱經的交會穴[5][5]。一說爲手足三陽、督脈之交會穴[5]。百即百脈,會即交會,此穴在巔頂部,是足三陽、足厥陰和督脈等衆多經脈交會之處,故名百會[5]。

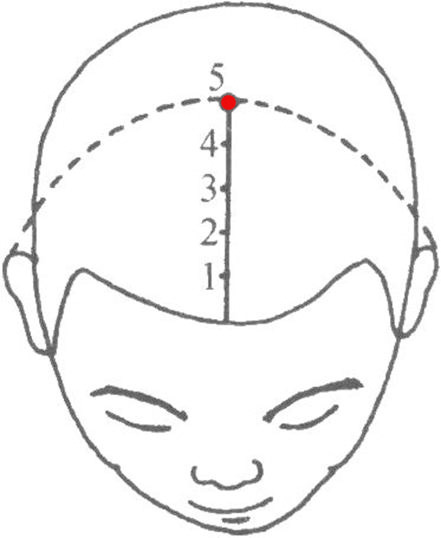

5.1.1 標準定位

百會穴在頭部,當前髮際正中直上5寸,或兩耳尖連線的中點處[6]。

百會穴位於頭正中線,入前髮際5寸,約當兩耳尖連線之中點處[6]。

百會穴位於頭部,當前髮際正中直上5寸。或於兩耳尖連線的中點定穴。正坐取之[6]。

正坐位。百會在頭部,當前髮際正中直上5寸,或兩耳尖連線的中點處。

圖47 出自《中醫大辭典》

圖出自《中國鍼灸學詞典》

5.1.2 取法

百會穴位於頭部,當前髮際正中直上5寸[6]。或於兩耳尖連線的中點定穴[6]。正坐取之[6]。

正坐或俯伏,在後髮際中點上7寸;或與兩耳尖連線的交點處取穴。

5.1.3 穴位解剖

百會穴下爲皮膚、皮下組織、帽狀腱膜、腱膜下疏鬆組織。布有枕大神經,額神經的分支和左、右顳淺、動、靜脈及枕動、靜脈吻合網。

布有枕大神經分支,左右顳淺動、靜脈和左右枕動、靜脈的吻合網[6]。

5.1.4 特異性

5.1.5 功效與作用

熄風醒腦、昇陽固脫

5.1.6 主治病症

百會穴主治頭痛,昏厥,耳鳴,鼻塞,眩暈,癲狂,陰挺,脫肛,痔瘡,中風失語等[6]。

百會穴主治頭面五官、神志及氣虛下陷等疾患:如頭風、頭痛目眩、耳聾、耳鳴、目不能視、鼻塞、鼻衄、口噤不開、角弓反張、小兒驚癇、脫肛、泄瀉、痔疾等[6]。

現代多用百會穴治療中風昏迷、精神分裂症、神經衰弱、胃下垂、子宮脫垂、高血壓、低血壓等[6]。

治眩暈,健忘,頭痛,頭脹,脫肛,角弓反張,泄瀉,陰挺,喘息,虛損,癲狂,癇症,癔病。高血壓,神經性頭痛,美尼爾綜合症,老年性癡呆,內臟下垂,精神分裂症,腦供血不足,休克,中風後偏癱、不語。

5.1.7 刺灸法

5.1.7.1 刺法

一般沿皮刺0.3~0.5寸。若小兒囟門不合及腦積水患者慎用[6]。

平刺0.5~0.8寸。

5.1.7.2 灸法

可灸[6]。

5.1.8 配伍

百會配胃俞、長強,有通調督脈,益氣固脫的作用,主治脫肛,痔漏。

5.1.9 文獻摘要

《類經圖翼》:若灸至百壯,停三五日後繞四畔,用三棱針出血,以井花水淋之,令氣宣通,否則恐火氣上壅,令人目暗。

5.1.10 研究進展

針刺癲癇大發作病人百會,可使紊亂的腦電活動節律趨向規則或使電位降低,即對患者腦電圖有調整作用[6]。

小兒脫肛:配長強,先溫和灸5分鐘後,再行雀啄灸15分鐘,每日1次,7次爲1療程即可。

美尼爾綜合徵:取百會,行艾炷無瘢痕灸,以感到有熱力從頭皮滲入腦內爲度。

針刺百會穴,不論是補法組或瀉法組,均能使多數患者明顯增高的cGMP下降,並趨於正常。

針刺發熱家兔百會穴,有明顯退熱作用。如果封閉該穴,卻無退熱作用。

5.2 湧泉

| 穴位 | 湧泉 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Yongquan | ||

| 羅馬拼音 | YungChuan | ||

| 美國英譯名 | Pouring Spring | ||

| 各國代號 | 中國 | KI1 | |

| 日本 | 1 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | R1 | |

| 富耶氏 | R1 | ||

| 德國 | N1 | ||

| 英國 | K1 | ||

| 美國 | Ki1 | ||

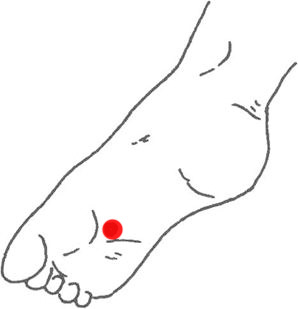

湧泉爲經穴名(Yǒngquán KI1)[7]。出《黃帝內經靈樞·本輸》。別名地衝[8]。屬足少陰腎經[8]。湧泉是足少陰腎經的井穴,五行屬木[8][8]。湧即涌出,泉即水泉,水上出爲湧泉,此穴居足心陷中,經氣自下而出,故名湧泉[8]。

5.2.1 定位

湧泉穴在足底部,卷足時足前部凹陷處,約當足底2、3趾趾縫紋頭端與足跟連線的前三分之一與後三分之二交點上[8]。

湧泉穴位於足掌心,第二三蹠骨間,當踡足時呈凹陷處;或於足底中線的前、中1/3交點處取穴[8]。

5.2.2 取法

5.2.3 穴位解剖

深層有足底弓。分佈着第二趾底總神經。穴下爲皮膚、皮下組織、趾短屈肌、第二蚓狀肌、(踇)收肌、骨間蹠側肌。足底皮膚堅厚緻密,由足底內、外側神經及其伴行的動脈分佈和營養。蹠腱膜的淺面發出許多纖維束崆彼下筋膜內的脂肪,止於皮膚,其深面向足底深層肌發出兩個肌間隔,分別止於第一、五蹠骨,將足底分爲三個足筋膜鞘。針經皮膚,皮下筋膜穿蹠腱膜,入中間鞘內的上列結構。足底外側神經支配收肌、足底骨間肌;足底內側神經支配趾短屈肌和第二蚓狀肌。

層次解剖:皮膚→皮下組織→足底腱膜(蹠腱膜)→第二足底總神經和第二趾底總動、靜脈的外側→第二蚓狀肌[8]。

5.2.4 特異性

5.2.5 功效與作用

5.2.6 主治病症

湧泉穴主治神志、五官、胸肺、前陰等疾患:如屍厥、癲狂、病症、善恐、善忘、小兒驚風、頭痛目眩、舌幹、咽喉腫痛、鼻衄、瘖不能言、咳嗽短氣、肺癆、泄瀉、二便不利、疝氣、陽痿、經閉、難產、不孕、水腫,足心熱等[8]。

現代又多用湧泉穴治療休克、中風、中暑、高血壓、癔病、神經衰弱、支氣管哮喘、下肢癱瘓等[8]。

湧泉穴主治昏厥,頭頂痛,眩暈,喉痹,衄血,舌幹,失音,小兒驚風,癲癇,足心熱,五趾盡痛;以及休克,中暑,神經衰弱,高血壓,精神分裂症等[8]。

1. 精神神經系統疾病:休克,暈車,腦出血,失眠,癔病,癲癇,精神病,小兒驚風,神經性頭痛,舌骨肌麻痹;

5.2.7 刺灸法

5.2.7.1 刺法

5.2.7.2 灸法

可灸[8]。

5.2.8 配伍

配四神聰、神門,有清心安神鎮靜的作用,主治頭暈,失眠,癔病。

5.2.9 文獻摘要

《銅人腧穴鍼灸圖經》:治腰痛大便難,心中結熱,風疹風癇,心痛不嗜食。

《肘後歌》:頂心頭痛眼不開,湧泉下針定安泰;傷寒痞氣結胸中,兩目昏黃汗不通,湧泉妙穴三分許,速使周身汗自通。

5.2.10 研究進展

針刺實驗性休克的貓或家兔“足三裏”“湧泉”部位有明顯的升壓和興奮呼吸的作用;艾灸湧泉,可使高血壓病人的收縮壓有不同程度的下降[8]。

偏頭痛:取健側湧泉向太沖方向透,配印堂、太陽、風池,有較好療效。

防治呼吸道疾患易感兒:懸灸湧泉組、肺俞組,每穴灸20分鐘,湧泉組治癒及顯效略優於肺俞組。

口腔疾患:用蓖麻散外敷湧泉,治療嬰兒鵝口瘡34例,有較好療效。用吳茱萸醋調敷貼湧泉,治療口腔潰瘍110例,有較好療效。

高血壓:據報道用桃仁、杏仁、梔子、胡椒、糯米搗細,雞蛋清調敷湧泉,睡前敷,左右穴交替。另有艾灸湧泉可高血壓患者的收縮壓有不同程度的作降。

對視上核神經分泌細胞核體積的影響:不同時辰針刺大白鼠“湧泉”其胞核變化不同,於卯、午時針刺,其左右側視上核增大,而子、酉時則有減小趨勢。

對腎臟的抗利尿作用:將速尿靜脈注射於深度麻醉的狗,則引起持續而強的利尿,針刺一側“湧泉”可引起對側腎臟速尿利尿作用的深度抑制,而針刺“腎俞”則能對抗針刺“湧泉”穴的這種反應。

5.3 璇璣

| 穴位 | 璇璣 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Xuanji | ||

| 羅馬拼音 | Hsuanchi | ||

| 美國英譯名 | Rotating Machine | ||

| 各國代號 | 中國 | CV21 | |

| 日本 | 21 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VC21 | |

| 富耶氏 | VC21 | ||

| 德國 | KG21 | ||

| 英國 | Cv21 | ||

| 美國 | Co21 | ||

璇璣爲經穴名(Xuánjī CV21)[9]。出《鍼灸甲乙經》。《備急千金要方》作旋機。屬任脈[9]。璇同旋,璣同機,璇璣,有旋轉樞機之意,此穴對氣管,爲氣管與肺氣轉運之樞機,故名璇璣[9]。

5.3.1 標準定位

璇璣穴位於胸部,胸骨上窩下1寸,前正中線上。仰臥或正坐仰靠取穴[9]。

璇璣穴位於胸正中線,平第一胸肋關節,當天突穴下1寸處[10]。一說在天突穴下1.6寸(《鍼灸大成》)。

仰臥位,或仰靠坐位。璇璣在胸部,當前正中線上,胸骨上窩中央下1寸。

5.3.2 取法

璇璣穴位於胸部,胸骨上窩下1寸,前正中線上。仰臥或正坐仰靠取穴[10]。

5.3.3 穴位解剖

璇璣穴下爲皮膚、皮下組織、胸大肌起始腱、胸骨柄。主要布有鎖骨上內側神經和胸廓內動、靜脈的穿支。

布有鎖骨上神經前支及第一肋間神經前皮支,並有乳房內動、靜脈的前穿支通過[10]。

5.3.4 功效與作用

5.3.5 主治病症

璇璣穴主要治療胸肺、咽喉疾患等:如胸脅支滿、哮喘、支氣管炎、喉痹、咽腫及水漿不下、胃中有積、賁門痙攣等[10]。

璇璣穴主治咳嗽,氣喘,胸痛,咽喉腫痛,支氣管哮喘,支氣管炎,食管痙攣等[10]。

喉痹咽腫,咳嗽,氣喘,胸脅之滿;胃中有積。扁桃體炎,喉炎,氣管炎,胸膜炎,胃痙攣。

5.3.6 刺灸法

5.3.6.1 刺法

直刺0.3~0.5寸。

5.3.6.2 灸法

可灸[10]。

5.3.7 配伍

6 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:24.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:29.

- ^ [3] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:53.

- ^ [4] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:242.

- ^ [5] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:586.

- ^ [6] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [7] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:605.

- ^ [8] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1501.

- ^ [9] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:745.

- ^ [10] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1916.