2 英文參考

Shànglián LI9[中國鍼灸學詞典]

Shanglian[湘雅醫學專業詞典]

Upper Rhombus[湘雅醫學專業詞典]

shànglián[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

LI9[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

4 人體部位名·上廉

上廉爲人體部位名,指前臂上側緣[1]。廉即邊緣;上廉即某處的上側緣[2]。出《黃帝內經靈樞·經脈》。《黃帝內經靈樞·經脈》:“大腸手陽明之脈,起於大指次指之端,循指上廉,出合谷兩骨之間。

5 經穴名·上廉

| 穴位 | 上廉 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Shanglian | ||

| 羅馬拼音 | Shanglien | ||

| 美國英譯名 | Upper Screen | ||

| 各國代號 | 中國 | LI9 | |

| 日本 | 9 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | GI9 | |

| 富耶氏 | GI9 | ||

| 德國 | DI9 | ||

| 英國 | Li9 | ||

| 美國 | LI9 | ||

上廉爲經穴名(Shànglián LI9)[2]。代號LI9[2]。出《鍼灸甲乙經》。《聖濟總錄》稱手上廉[2]。屬手陽明大腸經[2]。上即上方,廉即邊緣,此穴在局部隆起肌肉側緣的上方,故名上廉[2]。主治頭痛,眩暈,半身不遂,肩臂痠痛麻木,手臂麻木,上肢神經痛及麻痹,上肢不遂,肩周炎,網球肘,腦血管病後遺症,腹痛,腸炎,腸鳴,腹瀉,小便黃赤等。

5.1 別名

5.2 出處

5.3 穴名解

上即上方,廉即邊緣,此穴在局部隆起肌肉側緣的上方,故名上廉[2]。

《說文》:“上,高也。”對下而言。廉,有側邊之義。手陽明大腸經脈“循臂上廉”,因穴在此處,故以其所在部位之名而爲穴名“上廉”。[3]

5.4 所屬部位

前臂[4]

5.5 上廉穴的定位

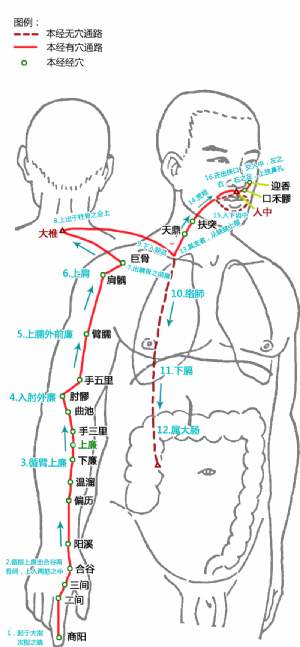

標準定位:上廉在前臂背面橈側,當陽溪與曲池連線上,肘橫紋下3寸[5][6]。

上廉位於前臂背面,陽溪穴與曲池穴連線上,距曲池穴3寸處[6]。

上廉在前臂,肘橫紋下3寸,陽溪( LI5)與曲池(LI11)連線上。側腕屈肘取之[6]。

上廉穴的位置

5.6 取法

在前臂,肘橫紋下3寸,陽溪( LI5)與曲池(LI11)連線上。側腕屈肘取之[6]。

側腕屈肘位,當陽溪與曲池連線的上1/4與下3/4的交點處取穴[7]。

快速取穴:先找到陽溪(手掌側放,拇指伸直向上翹起,腕背橈側有一凹陷處即是)、曲池(屈肘成直角,先找到肘橫紋終點,再找到肱骨外上踝,兩者連線中點處),兩者連線中點向上量取4橫指處即是[8]。

5.7 穴位解剖

上廉穴下爲皮膚、皮下組織、前臂筋膜、橈側腕短伸肌、旋後肌。血管、神經分佈同溫溜(有橈動脈肌支,頭靜脈。分佈着前臂背側皮神經和橈神經深支。)。皮膚由前臂外側皮神經分佈。針由皮膚,經皮下筋膜穿前臂筋膜以後,入橈側腕短伸肌,再進旋後肌,直抵橈骨後方的拇長展肌。以上諸肌(腱)均由橈神經深支支配。

5.7.1 層次解剖

皮膚→皮下組織→橈側腕長伸肌腱後方→橈側腕短伸肌→旋後肌→拇長展肌[8]。

皮膚→皮下組織→肱橈肌→橈側腕短伸肌→旋後肌→拇長展肌[8]。

5.7.2 穴區神經、血管

同下廉穴。淺層有前臂外側皮神經分佈;深層有橈神經肌支和骨間後動脈分佈[8]。

5.8 上廉穴的功效與作用

下廉、上廉兩穴功能略同,有舒筋活絡、理氣通腑之功,治偏風、腹痛、尿黃、冷痹不仁等症,尤其有關大腸者效果更佳,與上、下巨虛作用相近[8]。

5.9 主治病症

上廉主治頭痛,眩暈,半身不遂,肩臂痠痛麻木,手臂麻木,上肢神經痛及麻痹,上肢不遂,肩周炎,網球肘,腦血管病後遺症,腹痛,腸炎,腸鳴,腹瀉,小便黃赤等。

上廉主治頭痛、半身不遂、肩臂痠痛麻木、腹痛、腸鳴、腹瀉[8]。

上廉主要用於脘腹及本經脈所過處的疾患:如腸炎、腹痛、腹瀉、小便黃赤、頭痛、眩暈、半身不遂、上肢神經痛及麻痹等[8]。

上廉主治頭痛,目眩,腸鳴腹痛,肩膊痠痛,手臂麻木,上肢不遂等[8]。

5.10 配伍

上廉配肩髃、合谷,有通經活絡作用,主治上肢麻木,疼痛,痿軟。

5.11 刺灸法

5.12 刺法

一般直刺0.5~1寸[8][8][8],局部有酸脹感[8],向下放散至手[8]。

直刺0.5~0.8寸,局部酸脹向下放散至手。

5.13 灸法

5.14 特效按摩

常配合按摩上廉、下廉,每次1~3分鐘,可清腸毒、治便祕,對手臂也有很好的保養作用[8]。

5.15 文獻摘要

《銅人腧穴鍼灸圖經》:腦風頭痛,小便難黃赤,腸鳴氣走,疰痛。

《鍼灸大成》:主小便難黃赤,腸鳴,胸痛,偏風半身不遂,骨髓冷,手足不仁,喘息,大腸氣滯,腦風頭痛。

5.16 研究進展

6 經穴別名·上廉

| 穴位 | 上巨虛 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Shangjuxu | ||

| 羅馬拼音 | Shangchuhsu | ||

| 美國英譯名 | Super Great Void | ||

| 各國代號 | 中國 | ST37 | |

| 日本 | 37 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | E37 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | M37 | ||

| 英國 | S37 | ||

| 美國 | St37 | ||

上巨虛爲經穴名(Shàngjùxū ST37),出《黃帝內經靈樞·本輸》[9]。見《千金翼方》,《黃帝內經靈樞·本輸》名巨虛上廉;別名上林、足上廉、巨靈上廉[10]。屬足陽明胃經[10]。上巨虛爲大腸的下合穴[10]。上即上方,巨即巨大,虛即中空、空隙,脛、腓骨之間形成較大間隙,穴在此空隙之上方,故名上巨虛[10]。主治腹痛,腹脹,腸中切痛,腸鳴,泄瀉,臍腹疼痛,胃腸炎,急性腸炎,急性單純性闌尾炎,痢疾,急性細菌性痢疾,飲食不化,胃脘痛,食慾不振,便祕,腸癰,胸脅支滿,中風偏癱,腳氣,下肢痿痹,膝脛痠痛,咳逆氣喘,小便黃赤,偏枯不遂,腳脛痠痛,下肢水腫,痿痹等。

6.1 別名

巨虛上廉(《黃帝內經靈樞·本輸》),上廉(《鍼灸甲乙經》),巨虛(《太平聖惠方》),足上廉(《聖濟總錄》)。

6.2 出處

6.3 特異性

6.4 穴名解

上即上方,巨即巨大,虛即中空、空隙,脛、腓骨之間形成較大間隙,穴在此空隙之上方,故名上巨虛[10]。

巨,大意;虛,隙意。按“巨虛”二字之義,即大空隙也。穴在下巨虛的上方,脛、腓骨之間大的空隙處,故名之。蹺足抬腿,上巨虛穴在脛骨外緣之巨大空軟處,並象腿之善走。《黃帝內經靈樞·邪氣臟腑病形》:“取之巨虛者舉足。”楊上善曰:“足胻外獨陷大虛之中,名曰巨虛。”《黃帝內經靈樞·本輸》:“…膝下三寸、脛外三裏也;復下三寸爲巨虛上廉也;復下三寸爲巨虛下廉也。”楊上善曰:“三裏以下、三寸之上下處,上際爲上廉,下際爲下廉。”以在脛骨外側,故名爲廉,與手之上下廉可以互參。[10]

6.5 所屬部位

6.6 上巨虛的定位

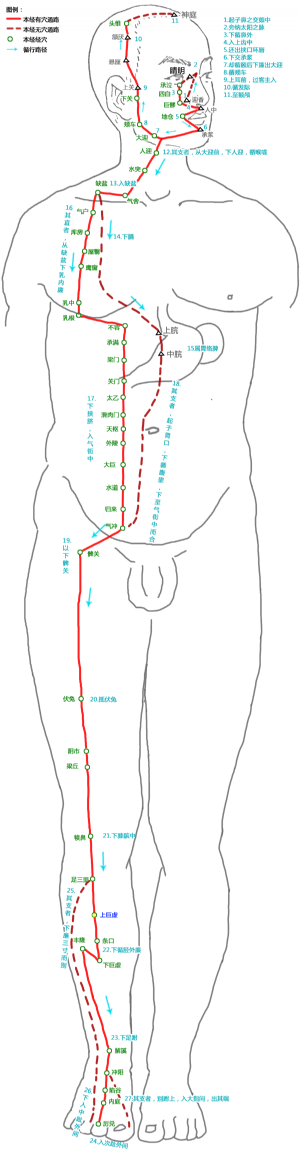

標準定位:上巨虛在小腿前外側,當犢鼻下6寸,距脛骨前緣一橫指(中指)[11][12]。

上巨虛在小腿外側,犢鼻( ST35)下6寸,犢鼻(ST35)與解溪(ST41)連線上[12]。

上巨虛位於小腿前外側,犢鼻穴直下6寸;或於足三裏與下巨虛連線的中點取穴;一說在“膝下四寸”(《鍼灸大全》)[12]。

上巨虛穴的位置

6.7 取法

正坐屈膝位,在犢鼻下6寸,當足三裏與下巨虛連線的中點處取穴[12]。

在小腿外側,犢鼻( ST35)下6寸,犢鼻(ST35)與解溪(ST41)連線上。正坐或仰臥屈膝取之。[12]

正坐屈膝或仰臥位,犢鼻到外踝尖連線的中點向上2寸,脛骨前嵴外1橫指,在脛骨前肌上取穴[13]。

6.8 穴位解剖

上巨虛穴下爲皮膚、皮下組織、脛骨前肌、長伸肌、小腿骨間膜。血管、神經的分佈同足三裏(有脛前動、靜脈。分佈着腓腸外側皮神經及隱神經的分支,深層爲腓深神經)。皮膚由腓腸外側皮神經和隱神經雙重分佈。針由皮膚、皮下組織到達脛骨前肌及其深面的長伸肌。兩肌之間有脛前動、靜脈及伴行的腓深神經經過。

6.8.1 層次解剖

皮膚→皮下組織→脛骨前肌→趾長伸肌→小腿骨間膜→脛骨後肌[13]。

6.8.2 穴區神經、血管

淺層有腓腸外側皮神經分佈,深層有腓深神經肌支和脛前動脈分佈;小腿骨間膜深面有脛神經和脛後動脈經過並分佈[13]。

布有腓腸外側皮神經及隱神經的分支,深層正當腓深神經;並有脛前動、靜脈通過[13]。

6.9 上巨虛的功效與作用

上巨虛爲足陽明胃經穴,又爲大腸腑之下合穴,《黃帝內經靈樞·邪氣臟腑病形》:“合治內腑”,故上巨虛主要用於胃腸病的治療,是治療腸道疾病的主穴。局部也可用於偏癱及下肢病證。[13]

上巨虛爲大腸之合穴,四肢關節氣血濡養所經之處,邪氣不得留止。如淤滯不通生病時,刺之可治。有調理腸道、疏絡利溼之功。[13]

6.10 主治病症

上巨虛主治腹痛,腹脹,腸中切痛,腸鳴,泄瀉,臍腹疼痛,胃腸炎,急性腸炎,急性單純性闌尾炎,痢疾,急性細菌性痢疾,飲食不化,胃脘痛,食慾不振,便祕,腸癰,胸脅支滿,中風偏癱,腳氣,下肢痿痹,膝脛痠痛,咳逆氣喘,小便黃赤,偏枯不遂,腳脛痠痛,下肢水腫,痿痹等。

上巨虛主治腹痛、腹脹、痢疾、便祕、腸癰、中風癱瘓、腳氣,下肢痿痹[13]。

上巨虛主治腸、胃及下肢等疾患:如腸鳴泄瀉、臍腹疼痛、飲食不化、胸脅支滿、咳逆氣喘、小便黃赤、偏枯不遂、腳脛痠痛等[13]。

現代又多用上巨虛治療急性細菌性痢疾、急性腸炎、急性單純性闌尾炎等[13]。

上巨虛主治腹痛脹滿,腸鳴泄瀉,痢疾,便祕,腸癰,腳氣,膝脛痠痛,下肢痿痹;以及闌尾炎,胃腸炎,細菌性痢疾等[13]。

上巨虛主治腸癰,腸中切痛,腸鳴,腹脹,泄瀉,便祕,痢疾,挾臍腹痛;胃脘痛,食慾不振;中風偏癱,下肢水腫,痿痹,腳氣[13]。

消化系統疾病:闌尾炎,胃腸炎,泄瀉,痢疾,疝氣,便祕,消化不良;

6.11 配伍

上巨虛配天樞、內關、曲池、公孫,治痢疾、腹脹、腹痛[13]。

6.12 刺灸法

6.12.1 刺法

直刺1~2寸,局部有酸脹感,針尖略向下斜刺,其針感沿足陽明經行至足;針尖略向上斜刺,其針感沿本經循膝股至腹部[13]。

取上巨虛穴須足跟稍揚,足翹則本穴弛張,乃可進針。凡取腧穴,均須先使孔竅開,乃刺之。[13]

1.直刺0.5~1.2寸,局部酸脹;

2.針尖略向上斜刺,針感沿胃經循膝股走至腹部。少數可上行至上腹部及胸部;

5.消腫利水可用子午搗臼法。

注意:上巨虛穴不能針刺過深,以免造成內出血、皮下血腫[13]。

6.12.2 灸法

艾炷灸或溫鍼灸5~9壯,艾條灸10~20分鐘,亦可採用藥物天灸。

6.13 文獻摘要

《黃帝內經靈樞·邪氣臟腑病形》:大腸病者,腸中切痛而鳴濯濯。冬日重感於寒即泄,當臍而痛,不能久立,與胃同候,取巨虛上廉。

《鍼灸甲乙經》:風水膝腫,巨虛上廉主之。胸脅支滿,惡聞人聲與木音,巨虛上廉主之。大腸有熱,腸鳴,腹滿,挾臍痛,食不化,喘,不能久立,巨虛上廉主之。大腸病者,腸中切痛而鳴濯濯,冬日重感於寒,當臍而痛,不能久立,與胃同候,取巨虛上廉。小便黃,腸鳴相逐,上廉主之。狂妄走善欠,巨虛上廉主之。飧泄,大腸痛,巨虛上廉主之。

《備急千金要方》:骨髓冷疼,灸上廉七十壯。風水,灸上廉隨年壯。

《鍼灸大成》:主髒氣不足,偏風腳氣,腰腿手足不仁,腳脛痠痛屈伸難,不能久立,風水膝腫,骨髓冷疼,大腸冷,食不化,飧泄,勞瘵,挾臍腹兩脅痛,腸中切痛雷鳴,氣上衝胸,喘息不能行,不能久立,傷寒胃中熱。

6.14 研究進展

對免疫功能的影響:臨牀上應用針刺上巨虛、天樞等穴,治療急性細菌性痢疾,隨着症狀的好轉,淋巴細胞轉化率和E玫瑰花結形成較針前有顯著提高,IgG、IgA、IgM均有不同程度的提高。針刺上巨虛可影響巨噬細胞吞噬能力,如電針家兔“上巨虛”、“天樞”3次,針後用墨汁定量比色法測定,發現肝巨噬細胞吞噬能力於針後逐步增強,1周左右達高峯,然後開始下降,2周左右下降至對照水平以下,出現抑制相。對非特異性免疫,如電針家兔“上巨虛”、“天樞”,其血漿殺菌活力增強。針刺上巨虛、天樞,觀察對急性菌痢患者的血清總補體含量,結果,針刺第3日較針前有明顯增高(P<0.01),直到針刺第12日,仍有繼續增高的趨勢。

針刺上巨虛,可使嗜酸性白細胞明顯下降,嗜中性白細胞吞噬能力顯著增加,淋巴細胞轉化率和玫瑰花結試驗均趨明顯提高,另可使血漿殺滅痢疾桿菌的能力明顯提高。[13]

針刺上巨虛有抗切口痛和提高腹皮痛閾的作用,可作胃大部切除術的針麻選穴。[13]

增強胃腸蠕動:針刺上巨虛、足三裏,均可促進腸蠕動,有報道顯示,電針上巨虛、足三裏、內關有助於大腸癌根治術後腸蠕動的恢復,術後肛門排氣時間明顯短於非針刺組。

急性腹瀉 穴位注射用水1~2ml(左右穴交替),每日1次,連續3次爲1療程,治療35例,效果較好。

7 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:51.

- ^ [2] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:112.

- ^ [3] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:47.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:44.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:157-158.

- ^ [8] 查煒.經絡穴位按摩大全[M].南京:江蘇科學技術出版社,2014.

- ^ [9] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:47.

- ^ [10] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:113.

- ^ [11] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:58.

- ^ [12] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:55.

- ^ [13] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:184-185.