2 英文參考

Yōumén KI12[中國鍼灸學詞典]

3 概述

| 穴位 | 幽門 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Youmen | ||

| 羅馬拼音 | Yumen | ||

| 美國英譯名 | Pylorus Gate | ||

| 各國代號 | 中國 | KI21 | |

| 日本 | 21 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | R21 | |

| 富耶氏 | R21 | ||

| 德國 | N21 | ||

| 英國 | K21 | ||

| 美國 | Ki21 | ||

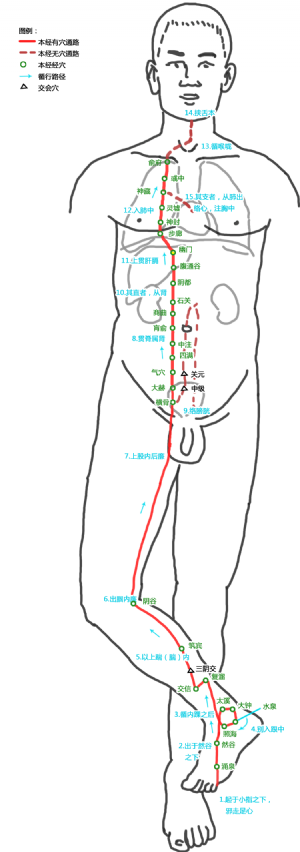

幽門爲經穴名(Yōumén KI12)[2]。出《鍼灸甲乙經》。別名上門[3]。屬足少陰腎經[3]。幽門是衝脈、足少陰腎經的交會穴[3]。幽即幽深,門即門戶,胃之下口稱幽門,此穴近幽門,故名幽門[3]。幽門穴主治脾胃及胸腹部等疾患:如嘔吐多唾,飲食不化,積聚疼痛,少腹脹滿,腸鳴泄注,下痢膿血,胸中痛引腰背,咳嗽,婦人乳汁不通,乳癰,腹痛,腹脹,嘔吐,泄瀉,現代又多用幽門穴治療胃痙攣,胃擴張,肝炎,妊娠嘔吐,肋間神經痛,胃痛,心煩,腹瀉,痢疾,慢性胃炎,胃潰瘍,神經性嘔吐,乳腺炎,乳汁缺乏等。

6 穴名解

幽即幽深,門即門戶,胃之下口稱幽門,此穴近幽門,故名幽門[4]。

幽,有關閉之義。幽深,隱蔽,陰而隱也。又指地氣,地下厚土之所治也。門,爲通行之門戶。前穴爲通谷,本穴曰幽門,即如腎經之氣臨於幽谷之門也。幽,指穴處猶如胃氣之門戶及足少陰經氣深藏與出入之處也。足少陰之氣,行至本穴以後,即出腹部之陰,而達於胸廓之陽也。此後諸穴均在膈上。本穴與巨闕平,亦內應橫膈也。足少陰之氣由腹入胸,本穴爲其一大關鍵,爲走出幽隱之初步,故云“幽門”,一名“上門”。曰“上門”者,爲氣向上通,脫離腹腔之門也。系腎經與衝脈之會穴,有調理腸胃之功。[4]

8 所屬部位

上腹[5]

11 上門穴穴位解剖

幽門穴穴下爲皮膚、皮下組織、腹直肌鞘及鞘內的腹直肌、腹橫筋膜、腹膜下筋膜。血管分佈同石關。爲第七肋間神經分佈處。皮膚由第六、七、八肋間神經的前皮支重疊分佈。腹腔內相對應器官有肝(右側)、胃(左側)。肝在胸腹前壁的體表投影以三點作標誌:第一點在右鎖骨中線與第五肋相交處;第二點在右腋中線與第十肋相交處下方1.5釐米處;第三點在左第六肋軟骨距前正中線左側約5釐米處。第一點和第二點連成弧線,和胸腹右側壁一致,該線爲肝的右緣;第二點和第三點的連線相當於肝的下緣。該下緣可以分成三份,右側份相當於右肋弓,中份相當於右第九肋與左第八肋前端的連線,該連線以上至胸廓下口爲肝臟左葉,緊貼腹前壁的內側面。因此,針刺該穴時,不能超過上列層次解剖的結構。若已盲目深刺,經腹膜腔入肝臟,千萬不能提插,針由原路退出,並要嚴密觀察病人情況,以防內出血的發生。

11.1 層次解剖

11.2 穴區神經、血管

12 上門穴的功效與作用

幽門部位居於胃之下口,本穴與胃腑相關,胃爲水穀之海,故取本穴治療胃腑的疾病[9]。

幽門穴系腎經與衝脈之會穴,有調理腸胃之功。《大戴禮·曾子·天元》:“天道曰圓,地道曰方。方曰幽而圓日明。”《淮南子·天文》:“天道圓,地道方。方者主幽,圓者主明。”胃受水谷之地氣,胃口隱藏深藏。不僅胃之下口名爲幽門,而相當於胃上口之處,穴門之義亦有可通。足少陰之脈,其直者從腎上貫肝膈,脈行至此,亦有幽門之義焉。《內經》:“兩陰交盡日幽。”《周書·諡法》雲:“雍遏不通,曰幽。”以生理內景及功能言之,幽門居腸胃之交,遇鹼則開,遇酸則合。鍼灸各書多謂幽門可治中焦壅遏諸症。則本穴與胃之上下口,均有感通。至於升降開合,則以補瀉手法爲之。按刺法不過補瀉,補瀉之變,不可勝用也。[9]

13 上門穴主治病證

幽門穴主治脾胃及胸腹部等疾患:如嘔吐多唾,飲食不化,積聚疼痛,少腹脹滿,腸鳴泄注,下痢膿血,胸中痛引腰背,咳嗽,婦人乳汁不通,乳癰,腹痛,腹脹,嘔吐,泄瀉,現代又多用幽門穴治療胃痙攣,胃擴張,肝炎,妊娠嘔吐,肋間神經痛,胃痛,心煩,腹瀉,痢疾,慢性胃炎,胃潰瘍,神經性嘔吐,乳腺炎,乳汁缺乏等。

幽門穴主治脾胃及胸腹部等疾患:如嘔吐多唾、飲食不化、積聚疼痛、少腹脹滿、腸鳴泄注、下痢膿血、胸中痛引腰背、咳嗽、婦人乳汁不通、乳癰等[9]。

17 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:47.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:517.

- ^ [3] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1245.

- ^ [4] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [5] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:97.

- ^ [6] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:276.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:95.

- ^ [9] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:276.