2 概述

疝氣灸爲經外奇穴別名,即三角灸[1]。出《世醫得效方》。位於腹中部,以患者兩口角的長度爲底邊,以臍中穴爲頂點,作一底邊水平的三角形,兩下角是穴[1]。主治疝氣偏墜、睾丸腫痛、奔豚氣、少腹痛及急慢性腸炎、細菌性痢疾等[1]。一般艾炷灸5~7壯;或溫灸10~15分鐘[1]。

三角灸爲經外奇穴名,出自《鍼灸學》(江蘇省中醫學校)[2]。《世醫得效方》原名疝氣灸[2]。《世醫得效方》:“治疝氣偏墜,量患人口角,兩角爲一折斷,如此則三折,成三角如△樣,以一角安臍心,兩角在臍之下,兩旁盡處是穴。左偏灸右,右偏灸左,二七壯;若灸兩邊亦無害。”即以兩口角間長度爲一邊作一等邊三角形,頂角置臍心,底邊呈水平,下兩角是穴[2]。後《醫宗金鑑》定名疝氣穴[2]。《鍼灸集成》則定名臍旁穴,均作奇穴[2]。近代《鍼灸學》(江蘇省中醫學校)等又改稱三角灸[2]。

5 疝氣灸穴的定位

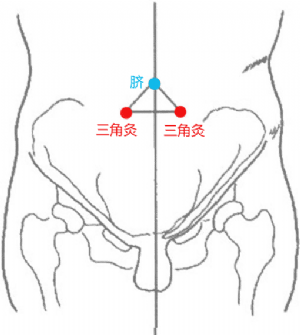

以患者兩口角之間的長度爲一邊,作等邊三角形,將頂角置於患者臍心,底邊呈水平線,兩底角處是三角灸穴[3]。

三角灸穴位於腹中部,以患者兩口角的長度爲底邊,以臍中穴爲頂點,作一底邊水平的三角形,兩下角是穴[3]。