7 準備

1.低頻脈衝電療儀,能輸出三角波與方波電流,電流頻率0.5~100Hz,波寬1~1000ms,脈衝上升時間和下降時間均可調,電流輸出強度0~100mA,調製頻率1~30次/min。有的儀器有自控斷續裝置。

2.附件 電極爲150~200cm2的板狀鉛片電極和直徑1cm的圓形點狀電極或1cm×1cm的方形點狀電極。電極、襯墊、導線和其他物品的要求與直流電療法相同。

8 方法

1.患者取舒適體位,使肌肉放鬆,暴露治療部位,找出需刺激的運動點。

2.選擇治療用的電極和襯墊,襯墊以溫水浸透。電極的放置有兩種:

(1)單極法:以點狀電極與襯墊爲主極,置於患肌的運動點上,另一個150~200cm2的輔極置於頸背部(上肢治療時)或腰骶部(下肢治療時)。一般主極接治療儀的陰極,輔極爲陽極。

(2)雙極法:取兩個點狀電極和襯墊置於患肌肌腹的兩端,一般近端電極爲陽極,遠端電極爲陰極。電極以沙袋、固定帶固定之。

3.檢查治療儀的輸出旋鈕是否在零位,接通電源,調節治療所需的各個參數。

4.患者療前曾進行強度-時間曲線檢查時,可根據檢查的結果確定治療電流的參數。曲線最低點所對的時限爲脈衝前沿應有的寬度,曲線最低點所對的強度爲合適的刺激強度。

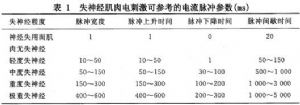

5.患者療前未曾進行強度-時間曲線檢查時,可參考表1,根據患肌失神經支配的程度選擇脈衝的參數。

6.啓動電源,緩慢調節電流強度,以引起不過於強烈但有明顯可見的肌肉收縮而無明顯皮膚疼痛爲度。(過強的電流會引起患者疼痛而且肌肉收縮伴僵抖、收縮先強後弱、療後仍有僵硬不適感。)

7.如使用電腦治療儀,在啓動電源、選擇電體操處方後調節輸出電流進行治療。

8.電刺激治療宜分段進行,一般先刺激3~5min,肌肉收縮10~15下,休息10min後再刺激,如此反覆4回,達到總共收縮40~60下。失神經嚴重者治療時開始只能使其每分鐘收縮1下,一次治療收縮10~15下。病情好轉時需改變電流的脈衝寬度和強度,逐步增加肌肉收縮的次數,達到一次治療收縮20~30下,縮短休息時間,延長刺激時間,使總收縮次數達到80~120下。

9.治療完畢時緩慢將電流輸出調回零位,關閉電源,從患者身上取下電極和襯墊。

10.治療1~2次/d,15~20次爲一療程。

9 注意事項

1.有條件時,病情發生變化時可再進行一次強度-時間曲線檢查,以及時調整電流參數。

2.使用治療儀前都需檢查治療儀的輸出是否平穩、正常,各開關旋鈕能否正常工作,導線、導線夾、電極、導線電極焊接點是否完整無損。導電橡膠電極有否老化、裂隙。治療儀的各部件均正常時方能用於治療。

3.治療前去除治療部位及其附近的金屬物,在皮膚小破損處貼以膠布或墊上絕緣布,以防止燒傷。

4.襯墊有電極套時,應注意檢查襯墊部分是否緊貼皮膚,嚴防放反,而使電極與患者皮膚之間只隔一層單布。

5.電極與襯墊必須平整,尤其在治療體表彎曲不平的部位時,必須使襯墊均勻接觸皮膚,通電時電流得以均勻作用於皮膚,不致電流集中於某點。

6.最好選用兩種不同顏色的導線,以易於區別(+)、(-)極連接正確無誤。

7.導線夾下必須墊以絕緣布,電極插頭必須緊緊插入電極的導線插口,切勿使導線夾和導線的金屬裸露部分直接接觸皮膚。

8.在患者治療過程中,操作者應經常檢查電流表的指針是否平穩,是否在所調節的電流強度讀數上,注意觀察患者表情,詢問患者電極下的感覺。對有局部感覺障礙、血液循環障礙的患者尤應注意巡視觀察,防止燒傷。

9.治療中患者不得任意挪動體位,以免電極襯墊位置移動、電極脫落直接接觸皮膚而發生燒傷。如患者感覺電極下有侷限性疼痛或燒灼感,應即調節電流至零位,中斷治療進行檢查,檢查電流強度是否過大,電極襯墊是否有滑脫、導線夾有否裸露直接接觸皮膚,局部皮膚有否燒傷。對不符合要求的情況予以糾正或處理。如有皮膚燒傷,則應停止治療,予以妥善處理。如無明顯異常或錯誤,則可繼續治療。

10.在患者治療過程中,需調換電極極性或電流分流檔時,必須先將電流輸出調至零位,再行調節。

12.治療結束時應先調節電流至零位,關閉電源,才能從患者身上取下電極和襯墊。

13.治療結束後告訴患者不要搔抓治療部位皮膚,必要時可使用護膚劑。

14.治療使用過的襯墊,必須徹底沖洗乾淨,煮沸消毒,整平後在陰涼處晾乾備用。破舊的襯墊應予修補或更新。

15.電極用於治療後,必須用肥皂水刷洗,去除電極表面的污垢與電解產物。鉛板電極應予碾平。破裂電極應予更新。