4 手太陽小腸經·手太陽

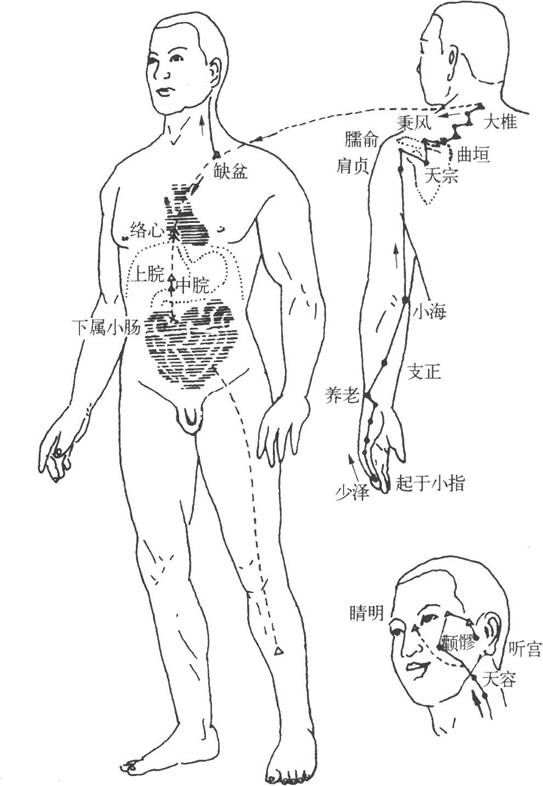

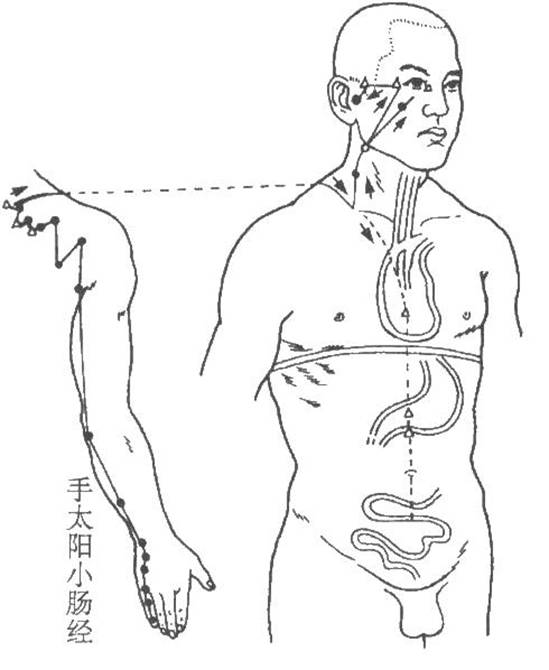

手太陽爲手太陽小腸經的簡稱[1]。出《黃帝內經靈樞·經水》。手太陽小腸經爲十二經脈之一[1][2]。代號SI[2]。與手少陰心經相爲表裏[2]。五行屬火[2]。《黃帝內經靈樞·經脈》:“小腸手太陽之脈,起於小指之端,循手外側上腕,出踝中,直上循臂骨下廉,出肘內側兩筋之間,上循臑外後廉。出肩解,繞肩胛,交肩上,入缺盆,絡心,循咽,下膈,抵胃,屬小腸;其支者,從缺盆循頸上頰,至目銳眥,卻入耳中;其支者,別頰,上䪼,抵鼻,至目內眥,斜絡於顴。”本經從小指尺側末端少澤開始,沿手掌尺側上向腕部,出於尺骨莖突部的養老,向上沿上臂外側後緣,出於肘部尺骨鷹嘴和肱骨內上髁之間的小海,再沿上臂外側後緣上行,出肩關節後部的肩貞,繞行於肩胛,與督脈在項部大椎穴處相交,向前進入鎖骨上窩,聯絡心臟,沿着食道下行,貫穿膈肌,到達胃部,入屬小腸;它的分支,從缺盆沿頸旁向上至頰,到外眼角,折回來進入耳中;它的又一支脈,從面頰部分出,向上行於內眼角,交於足太陽膀胱經[2]。本經發生病變,主要表現爲咽痛,頷腫,耳聾,目黃和肩部、上肢後邊內側本經脈過處疼痛等[2]。

圖32(圖出自《中醫大辭典》)

5 穴名·手太陽

5.1 經穴別名·手太陽

手太陽爲經穴別名。見《鍼灸學》(南京)。即前谷穴[2]。前谷爲經穴名(Qiángǔ SI2)[3]。出《黃帝內經靈樞·本輸》。屬手太陽小腸經[3]。滎穴,五行屬水[3]。前,後之對;谷,山谷[3]。第五掌指關節高突如山,前緣凹陷如谷,穴當其處,故名[3]。

5.1.1 位置

5.1.2 穴位解剖

5.1.3 功能主治

有清熱解表、調氣通絡作用[3]。主要用於外感熱病、頭面五官疾患等[3]。如熱病汗不出、瘧疾、頭痛、項強、痄腮、耳聾、耳鳴、目痛、目翳、鼻衄、扁桃體炎及咳嗽胸滿、指痛不能握、乳汁分泌不足、乳腺炎等[3]。

5.1.4 配伍

本穴配大椎治瘧疾;配照海治急性喉炎;配合谷、曲池、外關治手痛、前臂痛[3]。

5.1.5 刺灸法

5.2 經外奇穴名·手太陽

手太陽爲經外奇穴名[3]。出《千金翼方》。位於手小指尺側緣,指尖後1寸處[3]。主治鼻中壅塞[3]。一般直刺0.2~0.3寸[3]。