2 英文參考

pulpal foramina[朗道漢英字典]

Xuánzhōng GB39[中國鍼灸學詞典]

Yāoshū GV2[中國鍼灸學詞典]

Dàyíng ST5[中國鍼灸學詞典]

Xuánlú CB5[中國鍼灸學詞典]

Hénggǔ KI11[中國鍼灸學詞典]

4 懸鐘的別名·髓孔

| 穴位 | 懸鐘 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Xuanzhong | ||

| 羅馬拼音 | Hsuanchung | ||

| 美國英譯名 | Suspended Bell | ||

| 各國代號 | 中國 | GB39 | |

| 日本 | 39 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VB39 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | G39 | ||

| 英國 | G39 | ||

| 美國 | GB39 | ||

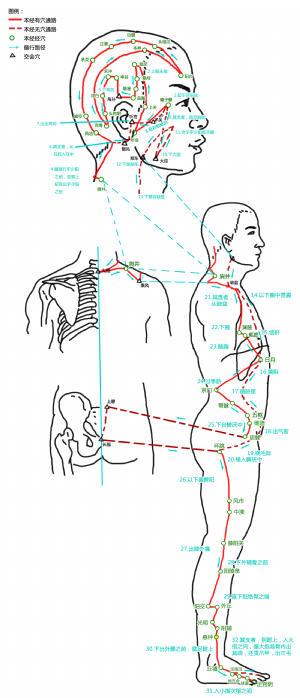

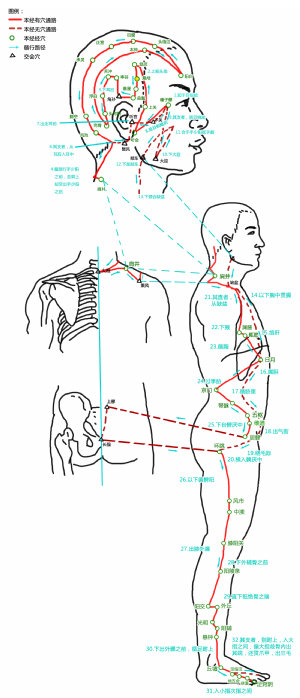

懸鐘爲經穴名(Xuánzhōng GB39)[2]。出《鍼灸甲乙經》。別名絕骨(《備急千金要方》),髓孔(《灸法圖殘卷》)。屬足少陽膽經[2]。懸鐘是八會穴之髓會[2][3]。懸即懸掛,鍾即鍾鈴,此穴當外踝上,正是古時小兒懸掛腳鈴部位,故名懸鐘[3]。懸鐘穴主治頭項、胸脅及本經脈所過部位的疾患:如偏頭痛,頸項強,鼻衄,瘰癧,腋腫,脅肋疼痛,四肢關節痠痛,半身不遂,筋骨攣痛,腳氣,跟骨痛,渾身瘡癩,項強,胸脅脹痛,下肢痿痹,咽喉腫痛,痔疾,頸項強痛,便祕,現代又用懸鐘穴治療落枕,頸淋巴結結核,腋窩淋巴結腫大,肋間神經痛,坐骨神經痛,小兒舞蹈病,血管性頭痛,踝關節及其周圍軟組織炎,胸腹脹滿,頸項強急,落枕,腰腿疼痛,下肢癱瘓,中風後遺症,脊髓炎,腰扭傷,頭痛,扁桃體炎,鼻炎,鼻出血等。懸鐘穴具有疏調肝膽氣機、通經活絡、祛風止痛、補髓壯骨之功效,是傳統治療中風病中經絡所致半身不遂的要穴之一,亦可用於中風昏迷復甦後遺留半身不遂後遺症的治療[4]。經常艾灸懸鐘、足三裏可以預防中風[4]。

4.1 懸鐘穴的別名

4.2 出處

《鍼灸甲乙經》:懸鐘,在足外踝上三寸動者脈中,足三陽絡,按之陽明脈絕乃取之。

4.3 穴名解

懸即懸掛,鍾即鍾鈴,此穴當外踝上,正是古時小兒懸掛腳鈴部位,故名懸鐘[4]。

4.4 特異性

4.5 所屬部位

4.6 懸鐘穴的定位

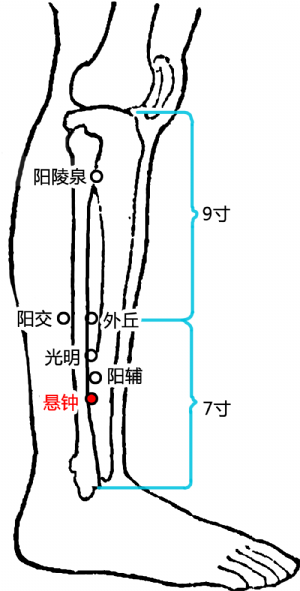

標準定位:懸鐘穴在小腿外側,當外踝尖上3寸,腓骨前緣[5]。

懸鐘穴位於小腿外側,當外踝尖上3寸,腓骨前緣處。正坐或側臥取之[5]。

懸鐘穴位於小腿前外側、外踝尖上3寸,當腓骨後緣與腓骨長、短肌肌腱之間凹陷處[6]。

4.7 懸鐘穴的取法

正坐垂足或臥位,外踝尖上3寸,當腓骨後緣與腓骨長、短肌腱之間凹陷處取穴。

懸鐘穴位於小腿外側,當外踝尖上3寸,腓骨前緣處。正坐或側臥取之[6]。

側臥或仰臥位,外踝尖上3寸(用一夫法)於腓骨前緣取穴[7]。

4.8 懸鐘穴穴位解剖

懸鐘穴下皮膚、皮下組織、小腿深筋膜、腓骨長、短肌腱、趾長伸肌、踇長伸肌。皮膚由腓總神經的分支腓淺神經分佈。腓骨長、短肌由腓淺神經的肌支支配,踇長屈肌和趾長屈肌由脛神經支配。(參看光明穴)

4.8.1 層次解剖

4.8.2 穴區神經、血管

淺層有腓腸外側皮神經分佈;深層有腓深神經和腓動脈穿支分佈;再深層穿小腿骨間膜,有腓動、靜脈幹經過[8]。

4.9 懸鐘穴的功效與作用

懸鐘穴爲八會穴之髓會,腦爲髓海,且膽經循行於顳側部,故主治偏頭痛[8]。

足少陽經循頸項,過胸脅,其經別上挾咽,故懸鐘穴可治療頸項、胸脅、咽喉病[8]。

足少陽經行於下肢,懸鐘穴位於外踝之上,取之既可治氣血不足、筋脈失養之下肢痿痹、半身不遂,又可疏通少陽經氣、散寒祛溼而治療腳氣[8]。

本穴具有疏調肝膽氣機、通經活絡、祛風止痛、補髓壯骨之功效,是傳統治療中風病中經絡所致半身不遂的要穴之一,亦可用於中風昏迷復甦後遺留半身不遂後遺症的治療[8]。

4.10 懸鐘穴主治病證

懸鐘穴主治頭項、胸脅及本經脈所過部位的疾患:如偏頭痛,頸項強,鼻衄,瘰癧,腋腫,脅肋疼痛,四肢關節痠痛,半身不遂,筋骨攣痛,腳氣,跟骨痛,渾身瘡癩,項強,胸脅脹痛,下肢痿痹,咽喉腫痛,痔疾,頸項強痛,便祕,現代又用懸鐘穴治療落枕,頸淋巴結結核,腋窩淋巴結腫大,肋間神經痛,坐骨神經痛,小兒舞蹈病,血管性頭痛,踝關節及其周圍軟組織炎,胸腹脹滿,頸項強急,落枕,腰腿疼痛,下肢癱瘓,中風後遺症,脊髓炎,腰扭傷,頭痛,扁桃體炎,鼻炎,鼻出血等。

懸鐘穴主治頭項、胸脅及本經脈所過部位的疾患:如偏頭痛、頸項強、鼻衄、瘰癧、腋腫、脅肋疼痛、四肢關節痠痛、半身不遂、筋骨攣痛、腳氣、跟骨痛、渾身瘡癩等[9]。

懸鐘穴主治項強、胸脅脹痛、下肢痿痹、咽喉腫痛、腳氣、半身不遂、痔疾[9]。

懸鐘穴主治偏頭痛,咽喉腫痛;頸項強痛,下肢痿痹;痔疾,便祕,胸脅脹痛[9]。

現代又多用懸鐘穴治療落枕、偏頭痛、頸淋巴結結核、腋窩淋巴結腫大、肋間神經痛、坐骨神經痛、小兒舞蹈病、血管性頭痛、踝關節及其周圍軟組織炎等[9]。

懸鐘穴主治胸腹脹滿,頸項強急,落枕,偏頭痛,半身不遂,腰腿疼痛,腳氣;以及坐骨神經痛,下肢癱瘓等[9]。

1.運動系統疾病:中風後遺症,下肢痿痹,踝關節及周圍軟組織疾病,脊髓炎,腰扭傷,落枕;

4.11 刺灸法

4.11.1 刺法

注意:針刺時切記手法不能過強,以免刺中腓神經分支導致下肢麻木、行走困難[9]。

4.11.2 灸法

4.12 懸鐘穴的配伍

懸鐘配腎俞、膝關、陽陵泉,有祛風溼,健腰膝的作用,主治腰腿痛。

懸鐘配環跳、風市、陽陵泉,有通經活絡,舒筋止痛的作用,主治坐骨神經痛。

懸鐘配環跳、風市、陽陵泉、委中、足三裏、崑崙,治坐骨神經痛[9]。

4.13 文獻摘要

《黃帝內經素問·刺瘧》:胻痠痛甚,按之不可,名曰胕髓病。以鑱針,針絕骨出血,立已。

《鍼灸甲乙經》:腹滿,胃中有熱,不嗜食,懸鐘主之。脛痠痛,按之不可,名曰胕髓病,以鑱針針絕骨出其血立已。小兒腹滿不能食飲,懸鐘主之。

《備急千金要方》:主風,灸百壯,治風,身重心煩,足脛痛。主溼痹,流腫,髀筋急瘛,脛痛。主膝脛酸搖,酸痹不仁,筋縮,諸節酸折,風勞身重。主五淋。主腹滿。

《銅人腧穴鍼灸圖經》:治心腹脹滿,胃中熱不嗜食,膝胻痛,筋攣足不收履,坐不能起。

《醫宗金鑑》:主治胃熱腹脹,脅痛腳氣,腳脛溼痹,渾身瘙癢,趾疼等證。

4.14 研究進展

4.14.1 治療落枕

患者取坐位,充分暴露雙小腿下1/2,對雙側懸鐘常規消毒,取1寸毫針捻轉進針,得氣後行提插捻轉複合瀉法,強度以患者能忍受爲度,同時讓患者前後左右活動頸部,尤其是活動受限側,幅度由小到大,每隔5 min行鍼一次,留針30 min後出針,不按針孔。30例患者經1~3次治療均痊癒。[9]

4.14.2 治療缺血性腦卒中

對於缺血性腦卒中的治療,在現代醫學常規干預方法的基礎上,加配針刺方法:取足三裏(雙側)、懸鐘(雙側),常規消毒後,避開毛孔,將針輕輕接觸在腧穴皮膚上,稍加壓力後再以拇指左右慢速捻轉進入,頻率約爲每分鐘20轉,捻轉角度應小於15°。分層深入,得氣後詢問患者的感覺。針用補法,針感以上行爲佳。留針20~30 min,每隔5 min行鍼一次。每日1次,連續治療30 d。結果針刺足三裏、懸鐘對缺血性腦卒中患者腦血管舒縮反應能力、腦血流自動調節功能、大腦半球側支循環代償功能有明顯改善作用,並能促進神經功能的恢復。[9]

4.14.3 治療高血壓

針刺前先靜臥10 min,取雙側懸鐘,針刺得氣後用平補平瀉手法,留針30 min,期間每隔10 min運針1 min。每日1次,治療5d後休息2d,10次爲一療程。每次治療前後均測血壓,治療期間停用其他降壓藥物。共治療40例,顯效20例,有效17例,無效3例,總有效率爲92.5%。[9]

4.14.4 治療脅痛

取懸鐘(重者取雙側,一般取單側),用28號1.5寸不鏽鋼毫針刺入,施捻轉提插手法,實證用瀉法,虛證用補法,留針30 min,15 min行鍼一次。共治療32例,顯效24例,緩解5例,無效3例,總有效率爲90.6%。[9]

4.14.5 治療踝關節扭傷

針刺患側懸鐘,直刺1.5~2寸,病程1h的採用強刺激大幅度運針,同時囑患者活動踝關節5 min。時間大於1 h者針刺捻轉得氣後局部行TDP照射,每日1次,每次25 min,共治療5次。共治療85例,痊癒70例,好轉14例,無效1例,總有效率爲98.8%。[9]

4.14.6 治療偏頭痛

主穴取患側懸鐘,配穴取阿是穴(即患側頭部觸之疼痛明顯處)。囑患者側臥於牀上,腧穴局部常規消毒後用左手拇指按壓懸鐘下方,右手進針,用提插瀉法,使氣行向頭顳痛處,循經感傳越強越好。針感強者只取主穴,不取配穴;針感弱者,可在患側頭部針刺1~2個阿是穴(即觸痛明顯處),用捻轉瀉法。每次留針30 min,每10 min行鍼一次。每日1次,10次爲一療程。共治療120例,全部有效,其中臨牀痊癒102例,佔85%;好轉18例,佔15%。[9]

針刺懸鐘穴,治療偏頭痛患者38例,效果良好。對久病者療效尤佳。

4.14.7 治療肩周炎

患者坐位,取患者同側懸鐘,常規消毒後,用5寸毫針對準懸鐘透刺至三陰交,以不透出皮外爲度。用強刺激提插捻轉,同時囑患者做上舉、外旋、後伸等動作,針刺得氣後留針30 min,隔10 min行鍼一次,使患者有痠麻脹感。每日針1次,3次爲一療程。共治療60例,經過1~2療程,痊癒48例,顯效7例,有效4例,無效1例,總有效率爲98.3%。[9]

4.14.8 對衰老模型小鼠學習記憶功能及腦組織一氧化氮(NO)含量、一氧化氮合酶(NOS)活力的影響

治療組小鼠用米粒大艾炷,底座直徑2 mm,約重12 mg,每次每穴3炷,選取小鼠“足三裏”、“懸鐘”。治療前將腧穴局部(直徑爲0.5 cm的圓形)剪毛,並在腧穴處塗凡士林軟膏固定艾炷,艾炷做得緊而結實,當小鼠掙扎時(以局部紅暈或潮紅爲度)更換艾炷,每壯時間爲18~20 s。隔日治療1次,共15次。結果艾炷灸“足三裏”、“懸鐘”,可以改善D-半乳糖所致衰老小鼠的學習記憶功能,與其可降低異常增高腦組織中NO含量、NOS活力有關,具有延緩衰老作用。[9]

4.14.9 對老年性癡呆大鼠認知障礙的影響

腹腔注射D-半乳糖製備老年性癡呆模型大鼠。造模結束後每日針刺“百會”、“風府”、“腎俞”、“懸鐘”。連接電針治療儀,施以連續波,頻率15 Hz,連續治療15 d,爲一療程,治療2個療程,間隔5 d。治療後測試行爲學及檢測血清丙二醛(MDA)、總抗氧化力(T-AOC)的含量。結果:電針組能延長跳臺實驗潛伏期、減少錯誤次數(P<0.05),降低血清MDA及提高T-AOC含量(P<0.05)。結論:電針“百會”、“風府”、“腎俞”、“懸鐘”,可以延長跳臺實驗潛伏期、減少錯誤次數,降低血清MDA含量,提高T-AOC含量,其機制可能是通過增強氧自由基清除系統的功能,提高機體抗氧化能力實現的。[9]

4.14.10 對癡呆模型大鼠單胺類神經遞質的影響

採用D-半乳糖加速衰老合併Meynert(邁內特)基底核毀損大鼠爲模型,用“補腎益髓”針刺法,即選取“百會”、“風府”、“腎俞”、“懸鐘”、“湧泉”,連續治療20 d,並採取熒光法檢測大鼠腦組織中樞神經遞質的含量。結果:行爲學測試表明,該療法能夠改善癡呆大鼠低下的學習、記憶等能力。針刺預防組和針刺治療組與造模組相比能夠顯著提高中樞神經系統5-HT、NA、多巴胺(DA)的含量。結論:“補腎益髓”針刺法能夠提高癡呆模型大鼠低下的中樞神經遞質含量。[9]

4.14.11 對感冒易感患者T細胞亞羣的影響

對60例感冒易感患者採用化膿灸雙側足三裏、懸鐘,治療前後檢測T細胞亞羣,並以20例正常人作正常對照組進行比較。結果:感冒易感患者CD3+、 CD4+、CD4+/CD8+比值均顯著低於正常對照組,差異非常顯著(P<0.01);經化膿灸治療後CD3+、 CD4+、CD4+/CD8+比值均明顯提高,治療前後比較,差異非常顯著(P<0.01)。結論:化膿灸能提高感冒易感患者T輔助細胞數目,糾正異常CD4+/CD8+比值,具有免疫調節作用。[9]

4.14.12 對炎症痛大鼠下丘腦阿片肽基因表達的影響

將96只雄性SD大鼠隨機分爲正常組、模型組和電針組,以佐劑性關節炎大鼠作爲炎症痛模型,分別以3h、6h、12h、24h作爲電針治療間隔時間,選用“崑崙”和“懸鐘”,電針頻率15~100 Hz,疏密波,電壓2~4 V,留針20 min,連續治療6d後觀測大鼠疼痛級別、痛閾、下丘腦前阿黑皮素和前腦啡肽原mRNA的表達。結果:電針組的疼痛級別明顯低於模型組(P<0.05),24 h電針組的痛閾高於模型組(P<0.01),各電針組下丘腦前阿黑皮素和前腦啡肽原mRNA表達的細胞數均明顯高於模型組。在不同間隔時間電針治療中,以間隔24 h治療更能明顯降低炎症痛大鼠的疼痛級別並提高其痛閾,促進下丘腦前阿黑皮素和前腦啡肽原mRNA表達(P<0.05或0.01)。結論:電針對炎症痛大鼠模型具有非常明顯的鎮痛作用,間隔24 h重複治療可顯著提高其鎮痛效果。[9]

4.14.13 治療頸部軟組織扭傷

左病右取,右病左取,施以更刺激,效果良好。

4.14.14 影響紅、白細胞變化

有報道論爲該穴與紅細胞生成有關。也是嗜酸粒細胞的敏感穴,對嗜酸粒細胞有特異性。

4.14.15 影響肌電變化

5 腰俞的別名·髓孔

| 穴位 | 腰俞 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Yaoshu | ||

| 羅馬拼音 | Yaoshu | ||

| 美國英譯名 | Lumbar Locus | ||

| 各國代號 | 中國 | GV2 | |

| 日本 | 2 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VG2 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | LG2 | ||

| 英國 | Gv2 | ||

| 美國 | Go2 | ||

腰俞爲經穴名(Yāoshū GV2[10],DU2[11]) 。出《黃帝內經素問·繆刺論》。別名髓空(《鍼灸甲乙經》),背解(《鍼灸甲乙經》),腰戶(《鍼灸甲乙經》),腰柱(《外臺祕要》),髓俞(《鍼灸大全》),髓孔(《鍼灸資生經》),腰注(《聖濟總錄》),背鮮(《鍼灸學》(南京))。屬督脈[11]。腰即腰部,俞即輸注,此穴在腰部,是經氣輸注之處,故名腰俞[11]。腰俞穴主要用於腰腿及兩陰等疾患:如腰脊強痛,下肢痿痹,盆腔炎,月經不調,帶下赤白,遺尿,癃閉,尿路感染,尿血,泄瀉,便血,痔疾,癲癇,痔疾,麻木不仁,腹痛,腹瀉,痢疾,痔瘡,脫肛,便祕,帶下,經閉,遺精,淋濁,腰脊痛,足清冷麻木,溫瘧汗不出,下肢萎痹,腰骶神經痛,過敏性結腸炎,淋病等。

5.1 腰俞穴的別名

髓空(《鍼灸甲乙經》),背解(《鍼灸甲乙經》),腰戶(《鍼灸甲乙經》),腰柱(《外臺祕要》),髓俞(《鍼灸大全》),髓孔(《鍼灸資生經》),腰注(《聖濟總錄》),背鮮(《鍼灸學》(南京))。

5.2 出處

《黃帝內經素問·繆刺論》:邪客於足太陰之絡,令人腰痛,引少腹控月少,不可以仰息,刺腰尻之解,兩胂之上是腰俞。

5.3 穴名解

腰即腰部,俞即輸注,此穴在腰部,是經氣輸注之處,故名腰俞[11]。

脅之下、胯之上爲腰,居身之中。俞爲腧之簡,腧爲輸之變。輸者,通達傳送也。穴在脊椎第21椎節下間腰眼處,居腰部衝要之地,爲腰部經氣注輸之處也。《黃帝內經素問·骨空論》謂:“督脈起於少腹以下骨中央。”本穴乃其外線循行之初步。由長強上行越過尾閭,透出薦骨之下,由此而上乃腰之分野,此處爲腰之輸氣處,爲全腰之俞。試將腰部扭轉,本穴如戶下樞軸(腰背督脈諸穴,皆具樞動能力,本穴居下代表全部),以功能而論,本穴能疏解腰部鬱滯之氣,故名腰俞。[11]

5.4 所屬部位

5.5 腰俞穴的定位

標準定位:腰俞穴在骶部,當後正中線上,適對骶管裂孔[12]。

腰俞穴位於骶部,當後正中線上,適對骶管裂孔。俯臥或側臥取穴[12]。

5.6 腰俞穴的取法

腰俞穴位於骶部,當後正中線上,適對骶管裂孔。俯臥或側臥取穴[13]。

俯臥或側臥,正當骶管裂孔中取穴。

俯臥或側臥位,先按取尾骨上方的骶角,在與兩骶角下緣平齊的後正中線上取穴[14]。

5.7 腰俞穴穴位解剖

腰俞穴下爲皮膚、皮下組織、骶尾背側韌帶、骶管。有骶中動、靜脈分支。淺層主要布有第五骶神經的後支。深層有尾叢。

5.7.1 層次解剖

5.7.2 穴區神經、血管

淺層有臀中皮神經分佈;深層有骶神經後支、骶正中動脈後支和臀下動脈分佈[15]。

5.8 腰俞穴的功效與作用

腰俞穴爲腰的輸氣之所,主治腰髖疼痛、腰脊背不得迴轉等腰疾,有調腎氣、強腰脊、明耳目之功。凡腰疾之轉運不利者,可以取此穴。他如沉滯委楚之症,則非所宜,當求其罹病之本也。[15]

腰俞穴又與腎經溝通,腰部有疾,求之於腎,故俗稱內腎爲腰子,因之此穴又名腰戶。養生家盤膝運腰時,以本穴爲全腰柢礎,左右前後反覆盤旋,可使兩腎生熱,添命門之火。[15]

5.9 腰俞穴主治病證

腰俞穴主要用於腰腿及兩陰等疾患:如腰脊強痛,下肢痿痹,盆腔炎,月經不調,帶下赤白,遺尿,癃閉,尿路感染,尿血,泄瀉,便血,痔疾,癲癇,痔疾,麻木不仁,腹痛,腹瀉,痢疾,痔瘡,脫肛,便祕,帶下,經閉,遺精,淋濁,腰脊痛,足清冷麻木,溫瘧汗不出,下肢萎痹,腰骶神經痛,過敏性結腸炎,淋病等。

腰俞穴主要用於腰腿及兩陰等疾患:如腰脊強痛、下肢痿痹、盆腔炎、月經不調、帶下赤白、遺尿、癃閉、尿路感染、泄瀉、便血、痔疾及癲癇等[15]。

腰俞穴主治月經不調、痔疾、腰脊強痛、下肢痿痹、癲癇[15]。

腰俞穴主治腰脊強痛,下肢痿痹,麻木不仁;癲癇;腹痛,腹瀉,痢疾,便血,痔瘡,脫肛,便祕;月經不調,帶下,經閉,遺精;淋濁,遺尿[15]。

腰俞穴主治腰脊痛,便血,泄瀉,痔瘡,月經不調,癲癇,下肢痿痹等[15]。

治腰脊疼痛,脫肛,便祕,尿血,月經不調,足清冷麻木,溫瘧汗不出,下肢萎痹,腰骶神經痛,過敏性結腸炎,痔瘡,淋病。

5.10 刺灸法

5.10.1 刺法

5.10.2 灸法

5.11 腰俞穴的配伍

腰俞配長強、膀胱俞、氣衝、上髎、下髎、居髎,有通經活絡,散寒止痛的作用,主治腰痛、髖胯痛。

腰俞配照海,有益腎調經,行氣活血的作用,主治經閉,經少,小腹脹墜。

5.12 文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:腰以下至足清不仁,不可以坐起,尻不舉,腰俞主之。乳子下赤白,腰俞主之。

《鍼灸大成》:主腰胯腰脊痛,不得俯仰,溫瘧汗不出,足痹不仁,傷寒,四肢熱不已,婦人月水閉,溺赤。

《鍼灸聚英》:以挺身伏地舒身,兩手相重支額,縱四體,後乃取其穴。

5.13 腰俞穴研究進展

6 大迎的別名·髓孔

| 穴位 | 大迎 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Daying | ||

| 羅馬拼音 | Taying | ||

| 美國英譯名 | The Great Welcome | ||

| 各國代號 | 中國 | ST5 | |

| 日本 | 5 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | E8 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | M8 | ||

| 英國 | S8 | ||

| 美國 | St5 | ||

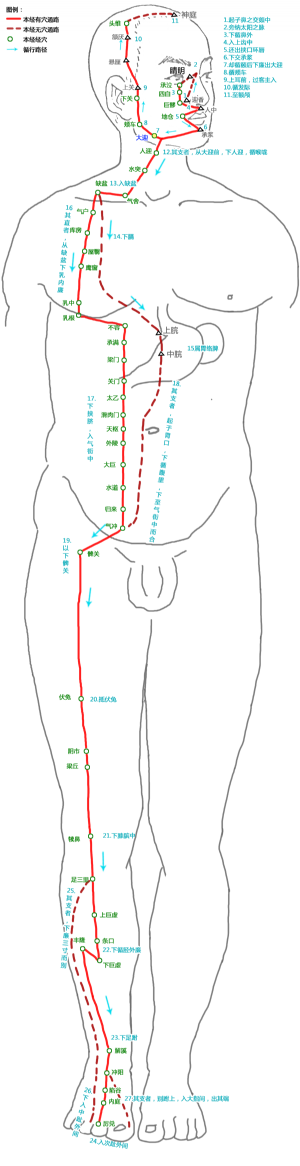

大迎爲經穴名(Dàyíng ST5)[16]。出《黃帝內經靈樞·寒熱病》。別名髓孔[17]。屬足陽明胃經[17]。古以下頷角前方之骨稱“大迎骨”,穴當其處,故名大迎[17]。主治牙關緊閉,齒痛,齒齲痛,牙關脫臼,智齒冠周炎,面部蜂窩質炎,舌強不能言,口㖞,口噤,頰腫,面腫,面痛,面肌痙攣,三叉神經痛,目痛不得閉,脣吻𥆧動,脣紫,寒熱瘰癧,大頭瘟,數欠氣惡寒,下齒神經痛,顏面浮腫,腮腺炎,瘰癧,頸痛,眼瞼痙攣,頸淋巴結核等。

6.1 別名

6.2 出處

《黃帝內經靈樞·寒熱病》:臂陽明,有人頄遍齒者,名曰大迎。下齒齲,取之臂。

6.3 穴名解

古以下頷角前方之骨稱“大迎骨”,穴當其處,故名大迎[17]。

6.4 所屬部位

面[18]

6.5 大迎穴的定位

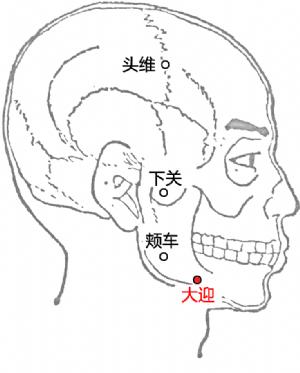

標準定位:在下頜角前方,咬肌附着部的前緣,當面動脈搏動處[18][19]。

位於面部,下頜角前方,咬肌附着部的前緣凹陷中,面動脈搏動處,正坐或側伏取之[19]。

位於面部,下頜角前方咬肌附着部前緣,閉口鼓氣時,即出現溝形凹陷的下端處[19]。

大迎穴的位置

6.6 髓孔穴的取法

正坐或仰臥,在下頜角前下1.3寸,當咬肌附着部的前緣,下頜骨上。簡便取法:閉口鼓腮,在下頜骨邊緣現一溝形,按之有動脈搏動處取穴。

大迎位於面部,下頜角前方,咬肌附着部的前緣凹陷中,面動脈搏動處,正坐或側伏取之。[19]

正坐或仰臥位,閉口鼓腮,在下頜角前下1.3寸,下頜骨邊緣即出現一溝形凹陷,當按之有動脈搏動處取穴[20]。

6.7 髓孔穴穴位解剖

大迎穴下爲皮膚、皮下組織、頸闊肌與降口角肌、咬肌前緣。前方有面動、靜脈。分佈着面神經和頰神經。皮膚由下頜神經的下牙糟神經末支-頰神經分佈。皮下組織內有頸闊肌,受面神經頸支支配。針由皮膚、皮下組織穿降口角肌,到達咬肌前緣。應避開面動脈及其伴行的面前靜脈。降口角肌由面神經的下頜緣支支配,咬肌由下頜神經的咬肌神經支配。

6.7.1 層次解剖

6.7.2 穴區神經、血管

淺層有頦神經分佈;深層有面神經下頜支、下頜神經咬肌支和麪動脈分佈[21]。

6.8 大迎穴的功效與作用

大迎穴有清頭散風、通利牙關作用,主治牙關緊閉,口渴,頰腫,齒痛,面腫等證[21]。

6.9 髓孔穴主治病證

大迎穴主治牙關緊閉,齒痛,齒齲痛,牙關脫臼,智齒冠周炎,面部蜂窩質炎,舌強不能言,口㖞,口噤,頰腫,面腫,面痛,面肌痙攣,三叉神經痛,目痛不得閉,脣吻𥆧動,脣紫,寒熱瘰癧,大頭瘟,數欠氣惡寒,下齒神經痛,顏面浮腫,腮腺炎,瘰癧,頸痛,眼瞼痙攣,頸淋巴結核等。

大迎穴主治牙關緊閉、齒痛、口㖞、頰腫、面腫、面痛、脣吻𥆧動[21]。

大迎主要用於治療面頰、口齒等疾患:如面痛、頰腫、口、口噤、脣紫、牙齒痛、舌強、寒熱瘰癧、大頭瘟。

現代常用於治療面肌痙攣、下齒神經痛、顏面浮腫、腮腺炎等[21]。

大迎主治齒痛,頰腫,牙關緊閉,口;以及面神經麻痹,腮腺炎等[21]。

《鍼灸大成》載本穴主治:風痙,口噤不開,脣吻口動,頰腫牙疼,寒熱頸痛,瘰癧,口㖞,齒齲痛,數欠氣惡寒,舌強不能言,風壅面浮腫,目痛不得閉[21]。

大迎穴主治面腫,頰腫,脣吻𥆧動,齒痛,口㖞,口噤,牙關脫臼;瘰癧,頸痛[21]。

五官科系統疾病:齲齒痛,智齒冠周炎,面部蜂窩質炎,眼瞼痙攣,頸淋巴結核。

6.10 刺灸法

6.10.1 刺法

一般直刺0.2~0.3寸,或沿皮刺0.5~1寸,避開動脈[21]。

斜刺0.3~0.5寸;或沿皮刺0.5~1寸,避開血管[21]。

避開動脈,斜刺或平刺0.3~0.5寸,局部有酸脹感[21]。

直刺0.2~0.5寸,局部酸脹。

6.10.2 灸法

可灸[21]。

6.11 髓孔穴的配伍

大迎配頰車、合谷、內庭,有祛風通絡,活血止痛的作用,主治面腫,齒痛,口喎。

大迎配顴髎、聽會、曲池,有疏風清熱,消腫止痛的作用,主治齒痛惡寒。

6.12 文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:痓,口噤,大迎主之。寒熱,頸瘰癧,大迎主之。癲疾互引口㖞,喘悸者,大迎主之。厥,口僻,失欠,下牙痛,頰腫,惡寒,口不收,舌不能言,不得嚼,大迎主之。

《鍼灸大成》:主風痙,口噤不開,脣吻𥆧動,頰腫牙痛,寒熱頸痛瘰癧,口㖞,齒齲痛,數欠氣,惡寒,舌強不能言,風壅面浮腫,目痛不得閉。

7 懸顱的別名·髓孔

| 穴位 | 懸顱 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Xuanlu | ||

| 羅馬拼音 | Hsuanlu | ||

| 美國英譯名 | Skull in Suspension | ||

| 各國代號 | 中國 | GB5 | |

| 日本 | 5 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VB5 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | G5 | ||

| 英國 | G5 | ||

| 美國 | GB5 | ||

懸顱爲經穴名(Xuánlú CB5)[22]。出《黃帝內經靈樞·寒熱》。屬足少陽膽經[22]。別名耳前角下(《黃帝內經素問·氣府論》王冰注),髓空(《經穴匯解》),髓孔(《鍼灸學》(南京)),髓中(《鍼灸學》(南京))。懸顱是手少陽三焦經、足少陽膽經、足陽明胃經的交會穴[22][23]。懸即懸掛,顱即頭顱,此穴在顳顬部,如懸掛在頭顱之兩側,故名懸顱[23]。懸顱穴主治頭顳、口齒等疾患:如偏正頭痛,目外眥痛,目眩,齒痛,鼻流清涕,鼽衄,面痛,偏頭痛,面腫,目赤腫痛,現代又多用懸顱穴治療血管性頭痛,鼻炎,神經衰弱,鼻鼽衄,三叉神經痛,牙痛,結膜炎,角膜炎等。

7.1 懸顱穴的別名

耳前角下(《黃帝內經素問·氣府論》王冰注),髓空(《經穴匯解》),髓孔(《鍼灸學》(南京)),髓中(《鍼灸學》(南京))。

7.2 出處

7.3 穴名解

懸即懸掛,顱即頭顱,此穴在顳顬部,如懸掛在頭顱之兩側,故名懸顱[23]。

懸,系也。《孟子·公孫醜》:“猶解倒懸也。”又有消停、杜絕、避免之義。顱,指頭顱,《說文》:“頭,顱也。”本穴在頭之兩側顳顬動脈處,頭維穴與曲鬢穴連線之中點,如懸於頭顱,承頷厭之氣下行,即猶頭上經氣懸行於顱側也。沿皮刺之,可治懸暈。懸暈之懸,如物在懸空晃動,在人自覺兩足無根,頭暈如身懸也,故名懸顱。[23]

7.4 特異性

懸顱是手少陽三焦經、足少陽膽經、足陽明胃經的交會穴[23][23]。

7.5 所屬部位

側頭[24]

7.6 懸顱穴的定位

標準定位:懸顱穴在頭部鬢髮上,當頭維與曲鬢弧形連線的中點處[24]。

懸顱穴位於頭部,從頭維至曲鬢的弧形連線(其弧度與鬢髮弧度相應)的中點處。正坐或側伏取穴[24]。

懸顱穴位於鬢髮中,當頭維穴與曲鬢穴間沿鬢髮弧形連線的中點(《鍼灸甲乙經》)[24]。

懸顱穴在側頭的位置

懸顱穴在側頭的位置

7.7 懸顱穴的取法

正坐仰靠或側伏,在頭維與曲鬢之間,沿鬢髮弧開連線之中點取穴。

懸顱穴位於頭部,從頭維至曲鬢的弧形連線(其弧度與鬢髮弧度相應)的中點處。正坐或側伏取穴[24]。

正坐側伏或側臥位,從頭維沿鬢角至曲鬢作一弧線,於弧線之中點定懸顱,在頭維與懸顱之間定頷厭[25]。

7.8 懸顱穴穴位解剖

懸顱穴下皮膚、皮下組織、耳上肌、顳筋膜、顳肌。皮膚布有耳顳神經,顳淺動、靜脈頂支,顳肌受下頜神經的前幹肌支支配。

7.8.1 層次解剖

7.8.2 穴區神經、血管

淺層有上頜神經顴顳支、耳顳神經和顳淺動脈分佈;深層有面神經顳支和下頜神經肌支分佈[26]。

7.9 懸顱穴的功效與作用

針刺懸顱穴可解除頭部諸疾,如頭痛、面腫、目眩等證,系膽經、三焦經和胃經之會穴,有散風止痛之功[26]。

7.10 懸顱穴主治病證

懸顱穴主治頭顳、口齒等疾患:如偏正頭痛,目外眥痛,目眩,齒痛,鼻流清涕,鼽衄,面痛,偏頭痛,面腫,目赤腫痛,現代又多用懸顱穴治療血管性頭痛,鼻炎,神經衰弱,鼻鼽衄,三叉神經痛,牙痛,結膜炎,角膜炎等。

懸顱穴主治頭顳、口齒等疾患:如偏正頭痛、目外眥痛、目眩、齒痛、鼻流清涕、鼽衄、面痛等[26]。

懸顱穴主治頭面五官病:偏頭痛,面腫,目赤腫痛,齒痛,鼽衄[27]。

7.11 刺灸法

7.11.1 刺法

向後平刺0.5~0.8寸[28][28],局部有酸脹感[28]。

7.11.2 灸法

7.12 懸顱穴的配伍

7.13 文獻摘要

《銅人腧穴鍼灸圖經》:熱病,煩滿汗不出,頭偏痛引目外眥赤,身熱,齒痛,面膚赤痛。

《鍼灸大成》:主頭痛,牙齒痛,面膚赤腫,熱病煩滿汗不出,頭偏痛引目外眥赤,身熱,鼻洞濁下不止,傳爲鼽,目昏懵瞑目。

7.14 懸顱穴研究進展

7.14.1 治療偏頭痛

主穴取患側懸顱透率谷,配穴取風池、太沖、太陽、阿是穴、合谷和足三裏。囑患者仰臥位,常規消毒後,用3寸毫針從懸顱淺刺透向率谷,小幅度捻轉,使局部產生較強的酸脹感爲宜,餘穴按常規刺法,取得較強針感後,留針45 min,每日1次,10次爲一療程。治療25例患者,經1~2個療程後,總有效率爲100%。[28]

7.14.2 升高肌電

現代研究證明,針刺懸顱穴可使正常人肌電上升。從針後5分鐘開始,持續35分鐘。對腦血栓形成的患者針刺懸顱穴,也可使肌電幅度升高,一般5分鐘即可表現出來。[28]

7.14.3 對中風偏癱患者腦血流圖的影響

取健側前頂和懸顱,常規消毒後,用2.5寸毫針,從上向下連續分段沿皮刺3針,每針刺入2寸左右,然後用雙手的拇指和示指進行大幅度快速(300次/min)捻轉1 min。休息3 min後再照前法繼續捻轉,如此反覆3次即可起針。共治40例,結果顯示,起針後30 min內觀察,多數患者腦血管的收縮(波幅降低)與擴張(波幅升高)的動態變化因人而異,而其肢體活動功能不但在腦血管擴張(波幅升高)時增高,而且在收縮(波幅降低)的狀態下也同樣得到改善。由此可知,針刺治療中風偏癱是通過包括腦血管舒縮等多方面的綜合性調節機制來實現的。[28]

8 橫骨的別名·髓孔

| 穴位 | 橫骨 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Henggu | ||

| 羅馬拼音 | Hengku | ||

| 美國英譯名 | Horizontal Bone | ||

| 各國代號 | 中國 | KI11 | |

| 日本 | 11 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | R11 | |

| 富耶氏 | R11 | ||

| 德國 | N11 | ||

| 英國 | K11 | ||

| 美國 | Ki11 | ||

橫骨爲經穴名(Hénggǔ KI11)[29]。出《脈經》。別名下極[30]。屬足少陰腎經[30]。橫骨是衝脈、足少陰腎經的交會穴[30][30]。橫骨爲恥骨之古稱,此穴在橫骨上緣,故名橫骨[30]。橫骨穴主治前陰,肝腎及少腹等疾患:如小便淋瀝,遺精,陽痿,疝氣偏墜,遺尿,癃閉,經閉,少腹痛,脫肛,腰痛,少腹脹痛,小便不利,疝氣,陰痛,少腹脹,尿閉,睾丸腫痛,尿失禁,現代又多用橫骨穴治療腸疝痛,膀胱痙攣,膀胱麻痹,尿道炎,性功能減退,尿道炎,尿瀦留,睾丸炎,盆腔炎,附件炎,閉經,月經不調,角膜炎等。

8.1 橫骨穴的別名

下極(《鍼灸甲乙經》),屈骨(《備急千金要方》),髓空(《經穴匯解》),下橫(《神灸經綸》),曲骨端(《鍼灸資生經》),髓孔(《經穴匯解》)。

8.2 出處

8.3 穴名解

8.4 特異性

8.5 所屬部位

下腹部[31]

8.6 橫骨穴的定位

標準定位:橫骨穴在下腹部,當臍中下5寸,前正中線旁開0.5寸[31]。

橫骨穴位於下腹部,臍中下5寸,前正中線旁開0.5寸。仰臥取穴[31]。

橫骨穴位於恥骨聯合上緣旁開0.5寸處(《銅人腧穴鍼灸圖經》)[31]。另說在臍下4.5寸,旁開0.5寸(《鍼灸甲乙經》);臍下5寸,旁開1寸(《鍼灸大成》);臍下5寸,旁開1.5寸(《鍼灸資生經》)。

橫骨穴在下腹的位置

橫骨穴在下腹的位置

8.7 橫骨穴的取法

橫骨穴位於下腹部,臍中下5寸,前正中線旁開0.5寸。仰臥取穴[31]。

8.8 橫骨穴穴位解剖

橫骨穴下爲皮膚、皮下組織、腹直肌鞘前層、錐狀肌、腹直肌、腹股溝鐮(聯合腱)、腹橫筋膜、腹膜下筋膜。有腹壁下動脈,陰部外動脈。分佈着髂腹下神經的分支。皮膚由髂腹下神經的前皮支分佈。皮下組織由疏鬆結締組織和脂肪組織構成。可分爲脂性層和纖維層。兩者在中線附着於腹白線,兩側向下,在腹股溝韌帶下方約一橫指處,附着在股前區的闊筋膜,但在恥骨聯合與恥骨結節間的淺筋膜纖維層與陰囊(陰脣)、會陰淺筋膜相連。脂性層的個體差異與性別差異較大。兩層之間有皮神經、淺靜脈等經過。髂腹下神經的前皮支在恥骨結節上3釐米處,穿腹外斜肌腱膜,佈於恥骨區的皮膚。其腹腔內對應器官是膀胱、小腸、乙頭結腸下端。空虛的膀胱,其頂部不應超出恥骨聯合上緣。

8.8.1 層次解剖

8.8.2 穴區神經、血管

淺層有髂腹下神經皮支和腹壁淺動脈分支分佈;深層有肋下神經肌支和腹壁下動脈分支分佈[33]。

布有髂腹下神經的分支,並有腹壁下動脈及陰部外動脈通過[33]。

8.9 橫骨穴的功效與作用

橫骨穴系腎經與衝脈之會穴,有調補肝腎之功,與任脈之曲骨平,其所治症,爲小腹滿、目赤、小便不通、陰器下縱引痛、五臟虛竭等症[33]。

8.10 橫骨穴主治病證

橫骨穴主治前陰,肝腎及少腹等疾患:如小便淋瀝,遺精,陽痿,疝氣偏墜,遺尿,癃閉,經閉,少腹痛,脫肛,腰痛,少腹脹痛,小便不利,疝氣,陰痛,少腹脹,尿閉,睾丸腫痛,尿失禁,現代又多用橫骨穴治療腸疝痛,膀胱痙攣,膀胱麻痹,尿道炎,性功能減退,尿道炎,尿瀦留,睾丸炎,盆腔炎,附件炎,閉經,月經不調,角膜炎等。

橫骨穴主治前陰、肝腎及少腹等疾患,如小便淋瀝、遺精、陽痿、疝氣偏墜、遺尿、癃閉、經閉、少腹痛、脫肛、腰痛等[33]。

橫骨穴主治少腹脹痛、遺精、陽痿、遺尿、小便不利、疝氣[33]。

橫骨穴主治陽痿,遺精;疝氣,陰痛,遺尿,小便不利;少腹痛[33]。

橫骨穴主治少腹脹,小便不利,遺尿,尿閉,陽痿,遺精,疝氣,睾丸腫痛,尿失禁等[33]。

現代又多用橫骨穴治療腸疝痛、膀胱痙攣或麻痹、尿道炎、性功能減退等[33]。

1. 泌尿生殖系統疾病:尿道炎,尿瀦留,遺尿,遺精,陽痿,睾丸炎;

3. 其它:角膜炎。

8.11 刺灸法

8.11.1 刺法

一般直刺0.5~1.0寸[33][33]。本穴內爲膀胱,應在排尿後進行鍼刺[33]。

直刺1~1.5寸[33][33],局部有酸脹感[33],可擴散至小腹及外生殖器部[33]。

注意:橫骨穴針刺前排空小便,並緩慢下針,以免刺傷膀胱[33]。

8.11.2 灸法

8.12 橫骨穴的配伍

橫骨配陰陵泉、三陰交,有清下焦,利溼熱的作用,主治小便不利,尿道炎。

8.13 文獻摘要

《外臺祕要》:陰下縱,卵中痛。

《鍼灸大成》:主五淋,小便不通,陰器下縱引痛,小腹滿,目赤痛從內眥始,五臟虛竭,失精。

8.14 研究進展

8.14.1 對膀胱的調節作用

對膀胱功能的調節作用:據報道對膀胱張力緊張者,能使張力降低,對膀胱張力松馳者,能使張力增高。並能使逼尿肌、肛門括約肌的肌電活動增加。

以瀉法針刺中極、橫骨穴,既可使緊張性膀胱張力降低,又可使弛緩性張力增高[33]。

8.14.2 用於針麻

8.14.3 對逼尿肌、肛門括約肌的影響

9 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:771.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:629.

- ^ [3] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [4] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:328-330.

- ^ [5] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:118.

- ^ [6] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1588.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:328-330.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:115.

- ^ [9] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [10] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:713.

- ^ [11] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:124.

- ^ [12] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:129.

- ^ [13] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1845.

- ^ [14] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:350.

- ^ [15] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:124.

- ^ [16] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010: 41.

- ^ [17] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:84.

- ^ [18] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:58.

- ^ [19] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:49-50.

- ^ [20] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:167-168.

- ^ [21] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:41.

- ^ [22] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:630.

- ^ [23] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1589.

- ^ [24] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:117.

- ^ [25] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:299-300.

- ^ [26] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:109.

- ^ [27] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:300.

- ^ [28] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:300.

- ^ [29] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:747.

- ^ [30] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1919.

- ^ [31] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:97.

- ^ [32] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:272.

- ^ [33] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:93.