2 英文參考

chylific ventricle(動)[21世紀雙語科技詞典]

gaster(解剖)[21世紀雙語科技詞典]

stomach(解剖)[21世紀雙語科技詞典]

ventriculus(動)[21世紀雙語科技詞典]

stomach qi of pulse(胃氣)[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

gaster-[朗道漢英字典]

gastr-[朗道漢英字典]

gastro-[朗道漢英字典]

stomachus[湘雅醫學專業詞典]

wèi[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

CO4[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

stomach[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 國家基本藥物

| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |

| 261 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.65元 | 中成藥部分 | * |

| 262 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 9g | 袋 | 0.95元 | 中成藥部分 | |

| 263 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 12g | 袋 | 1.2元 | 中成藥部分 | |

| 264 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 18g | 袋 | 1.8元 | 中成藥部分 | |

| 265 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 2.9元 | 中成藥部分 | |

| 266 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 36g | 瓶 | 3.4元 | 中成藥部分 | |

| 267 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 54g | 瓶 | 5元 | 中成藥部分 | |

| 268 | 21 | 香砂養胃丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 5.5元 | 中成藥部分 | |

| 269 | 21 | 香砂養胃丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.75元 | 中成藥部分 | |

| 270 | 21 | 香砂養胃丸 | 蜜丸 | 40g | 瓶 | 3.3元 | 中成藥部分 | |

| 271 | 21 | 香砂養胃丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 10元 | 中成藥部分 | |

| 272 | 21 | 香砂養胃丸 | 水蜜丸 | 9g | 袋 | 0.76元 | 中成藥部分 | *△ |

| 273 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 200丸 | 瓶 | 7.4元 | 中成藥部分 | *△ |

| 274 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 48丸 | 瓶 | 1.9元 | 中成藥部分 | |

| 275 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 72丸 | 瓶 | 2.8元 | 中成藥部分 | |

| 276 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 192丸 | 瓶 | 7.1元 | 中成藥部分 | |

| 277 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 216丸 | 瓶 | 8元 | 中成藥部分 | |

| 278 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 240丸 | 瓶 | 8.8元 | 中成藥部分 | |

| 279 | 21 | 香砂養胃丸 | 濃縮丸 | 360丸 | 瓶 | 13元 | 中成藥部分 | |

| 280 | 21 | 香砂養胃顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 袋 | 0.75元 | 中成藥部分 | * |

| 281 | 21 | 香砂養胃片 | 片劑 | 0.6g*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 18.7元 | 中成藥部分 | *△ |

| 282 | 21 | 香砂養胃片 | 片劑 | 0.6g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.6元 | 中成藥部分 | |

| 283 | 21 | 香砂養胃片 | 片劑 | 0.6g*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 24.7元 | 中成藥部分 | |

| 284 | 21 | 香砂養胃片 | 片劑 | 0.6g*48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 27.1元 | 中成藥部分 | |

| 751 | 60 | 氣滯胃痛顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 袋 | 2.1元 | 中成藥部分 | * |

| 752 | 60 | 氣滯胃痛顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g(無糖) | 袋 | 2.3元 | 中成藥部分 | |

| 753 | 60 | 氣滯胃痛片 | 片劑 | 0.5g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成藥部分 | *△ |

| 754 | 61 | 胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 5g(無糖) | 袋 | 3.3元 | 中成藥部分 | * |

| 755 | 61 | 胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 袋 | 3元 | 中成藥部分 | |

| 792 | 63 | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g | 袋 | 1.5元 | 中成藥部分 | * |

| 793 | 63 | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g(無糖) | 袋 | 1.7元 | 中成藥部分 |

注(化學藥品和生物製品部分):

1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。

2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。

注(中成藥部分):

2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。

5 脊椎動物的消化管·胃

胃是脊椎動物的消化管,其接連食道的膨大部分,稱爲胃。低等脊椎動物中有很多沒有胃。哺乳類的胃位於橫膈膜下的腹腔中,一般食物在胃中停留一段時間再行消化。胃腸的交界處爲幽門,當食物停留在胃中時幽門關閉。胃與食道的交界處爲賁門。胃在體腔中,外有漿膜覆蓋,通過胃系膜(mesogastri-um)與體腔壁相連。從組織學來看,胃的一部或全部與食道一樣,有的也都是由多層扁平上皮所覆蓋,只不過是具有少量的胃液腺,但一般是由單層柱狀上皮所構成,具有與腸相似的構造。哺乳類的胃,上部從上到下,有賁門腺(cardiac gland)、胃底腺(fundus gland)和幽門腺(phloric gland),其中胃底腺參與消化酶和鹽酸的分泌,而胃液則所有的腺都可分泌。大部分的胃是由一室構成,而鳥類分前胃和砂囊二室,哺乳動物反芻類的反芻胃分四室(也有三室的)。胃是專一的消化器官,而不進行吸收。

6 無脊椎動物的胃消化器·胃

有關無脊椎動物消化器的各部分名稱,由於很多在形態上或機能上與脊椎動物相似而使用脊椎動物的名稱,所以其與脊椎動物的胃相同的部分也稱爲胃。實際上,因動物類羣不同而名稱各種各樣。在發生學上,其內胚層起源的部分即爲中腸,也稱爲Hauptgaster或Ru-mpfdarm。作爲食物臨時貯藏所的是膨大的囊狀部,有的雖具消化腺的開口,但消化吸收是很少的。原生動物的食物胞有假胃(temporary stomach)之稱。海綿動物體的內腔稱爲胃腔,其上皮稱爲胃層。腔腸動物有胃水管系,口與輻水管間的擴大部分就是胃。扁形動物是口→咽頭→食道→分歧腸的消化系列,而沒有稱爲胃的部分。紐形動物的胃,伴有延伸到前方的一個胃盲囊。線蟲類的食道與腸之間的部分稱爲腺胃(glandular stomach)。輪蟲類的胃伴有由巨大細胞形成的胃腺。環節動物一般未見有胃的分化,寡毛類的砂囊也稱肌胃,而蛭類消化管的主要部分前胃(proventricuius)也稱爲胃,有11對胃盲囊。軟體動物中多數的雙殼類和一部分卷貝類,在胃或腸的始部有晶杆,胃壁的肥厚部分構成胃盾(gastricshied),與澱粉酶的消化作用有關。鑿船貝有巨大胃盲囊,其中進行着纖維素酶的消化。節肢動物消化器官的構造,各綱差異很大,有的稱爲中腸或乳糜胃(chyle stomach),有的分賁門部(cardiac por-tion)和幽門部(pyloric portion)的(甲殼類),有的爲具有胃齒的胃咀嚼器,稱爲咀嚼胃或濾過胃(甲殼類),而吸血性昆蟲等則具有吸胃,蜘蛛類則伴有4對胃盲囊。毛顎類的消化管是簡單的細管,沒有稱作胃的部分。棘皮動物海膽類的消化管也很簡單,沒有消化腺,但其前半部稱爲前胃,後半部稱爲後胃;海星類與其肉食性相關,而有賁門盲囊和幽門盲囊。

7 人體器官名·胃

胃(stomach)是消化管的最膨大部分(圖2-20),由食管送來的食團暫時貯存胃內,進行部分消化,到一定時間後再送入十二指腸,此外胃還有內分泌的機能。胃大部分位於腹上部的左季肋區。上端與食管相續的入口叫賁門,下端連接十二指腸的出口叫幽門。上緣凹向右上方叫胃小彎,下緣凸向左下方叫胃大彎,賁門平面以上向左上方膨出的部分叫胃底,靠近幽門的部分叫幽門部;胃底和幽門部之間的部分叫體。

胃壁由粘膜、粘膜下膜、肌膜和漿膜四層構成。粘膜上皮爲柱狀上皮。上皮向粘膜深部下陷構成大量腺體(胃底腺、賁門腺、幽門腺),它們的分泌物混合形成胃液,對食物進行化學性消化。粘膜在幽門處由於覆蓋幽門括約肌的表面而形成環狀的皺襞叫幽門瓣。胃肌膜由三層平滑肌構成,外層縱形,中層環形,內層斜行,其中環形肌最發達,在幽門處特別增厚形成幽門括約肌。幽門括約肌和幽門瓣具有控制胃內容物排入十二指腸以及防止腸內容物逆流回胃的作用。

8 中醫·胃

8.1 六腑之一·胃

胃爲六腑之一[1]。位於中焦其上口爲賁門,下口爲幽門。胃與脾相爲表裏[1]。胃又稱“水穀之海”(《黃帝內經靈樞·玉版》)和“五藏六腑之海”(《黃帝內經靈樞·五味》)。《黃帝內經靈樞·五味》:“胃者五藏六府之海也,水谷皆入於胃,五藏六府皆稟氣於胃。”《黃帝內經靈樞·玉版》:“人之所受氣者谷也,谷之所注者胃也,胃者水谷血氣之海也。”其功能是主受納、腐熟水谷,精微物質通過脾的運化,輸佈於五臟六腑,營養全身各個組織器官[1]。

足陽明胃經屬胃,絡於脾,與脾互爲表裏,共同完成飲食物的消化吸收過程,故脾胃常合稱爲後天之本[2]。足太陰脾經絡胃[2]。手太陰肺經、手太陽小腸經、足厥陰肝經均聯繫胃[2]。其背俞爲胃俞,募穴爲中脘,合穴爲足三裏[2]。

《黃帝內經靈樞·五味》:“胃者,五臟六腑之海也,水谷皆入於胃,五臟六腑皆稟氣於胃。”《黃帝內經靈樞·玉版》:“人之所受氣者谷氣,谷之所注者胃也,胃者水谷血氣之海也。”

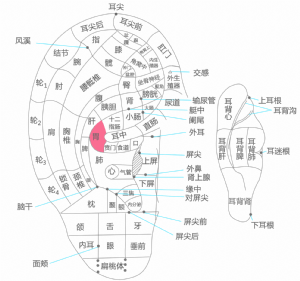

8.2 耳穴名·胃

胃(wèi CO4 stomach)爲耳穴名[2][3]。在耳輪腳消失處[3]。

8.2.1 標準定位

8.2.2 主治病症

耳穴·胃主治胃痙攣、胃炎、胃潰瘍、失眠、牙痛、消化不良等[3]。

8.2.3 刺激方法

8.3 推拿部位名·胃

胃爲推拿部位名[3]。出《小兒推拿廣意》。位於拇指近端指節的腹面[3]。

8.4 足陽明胃經·胃

胃指足陽明胃經。《黃帝內經靈樞·本輸》:“胃出於厲兌,厲兌者,足大指內次指之端也。”

8.5 脈象中的胃氣·胃

胃指脈象有胃氣[3]。即脈勢和緩,往來從容,節律均勻的脈象[3]。《黃帝內經素問·平人氣象論》:“春胃微弦曰平,弦多胃少曰病,但弦無胃曰死。”

8.6 星宿名·胃

胃爲二十八宿之一。