1 拼音

wěn hé xuè guǎn shén jīng de féi cháng jī nèi cè tóu jī pí bàn yí zhí zhòng jiàn shàng zhī gōng néng

2 英文參考

free medial gastrocnemius myocutaneous flap transfer with neurovascular anastomosis to restore function of forearm

7 概述

前臂發生缺血性肌攣縮後,由於缺血的範圍、程度各有差異,肌攣縮的表現亦有不同。較輕者手指有一定的伸屈活動、重者傷肢完全喪失活動功能。損傷的程度不同,所採取的治療方法也不同,其療效亦有顯著的差異。在攣縮的早期,可用支架維持手及前臂於功能位,同時進行功能鍛鍊以預防或減少畸形的發生。一般需經6個月至1年的觀察治療,此時攣縮畸形已趨穩定,可視受累肌肉及神經的恢復情況。制定晚期治療方案。尤其在兒童,以1年觀察期爲宜。嚴重的前臂缺血性攣縮,目前治療仍十分困難,已有的手術方法有:肌肉鬆解術、肌腱延長術、肌腱移植術、肌腱固定術、骨縮短術、骨切除術、骨間膜切除術、腕關節固定術、掌骨間固定術、瘢痕切除術、帶蒂神經移植術、帶血管、神經肌肉移植術及遊離肌肉、皮瓣移植術等。骨縮短術只有在前臂有骨折畸形癒合、糾正畸形的同時作適當縮短,因爲它沒有從根本上解決攣縮的問題。隨着骨縮短,伸肌有相應的鬆弛,而屈肌攣縮並未解決,所以,目前已極少使用。Pag(1923)提出的屈肌起點移滑手術,藉以鬆弛腕及手指的屈肌腱,但手術複雜,易傷及神經及血管,療效也不佳,故很少採用。Parkes、Seddon及我國方先之教授等大多數學者主張用有肌力的腕伸肌、肱橈肌、指淺屈肌肌腱轉移和切除壞死瘢痕肌肉的同時行肌肉或肌皮瓣移植來重建前臂肢體的功能。

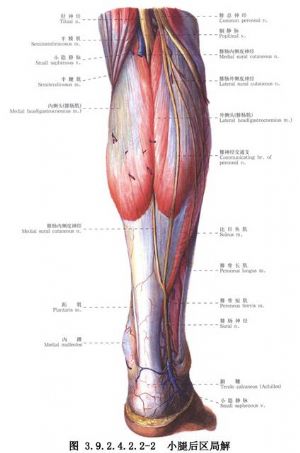

腓腸肌內側頭肌皮瓣與其他肌皮瓣相比有其獨特的優點,其肌腹厚而有力,血管神經蒂恆定,口徑粗、蒂長,切取簡單,支配該肌的神經爲純運動神經,移植後肌功能恢復快而好。因此,用它來重建前臂屈伸肌功能遠較股薄肌或背闊肌爲好(圖3.9.2.4.2.2-1~3.9.2.4.2.2-3)。

8 適應症

吻合血管神經的腓腸肌內側頭肌皮瓣移植重建上肢功能適用於嚴重缺血性攣縮,屈肌腱完全缺血壞死切除,或者所殘留部分屈指肌羣,經肌腱延長或轉移手術後,仍不能修復手指的基本功能,同時伴有前臂嚴重瘢痕切除後的軟組織缺損者。

10 手術步驟

1.皮瓣切口

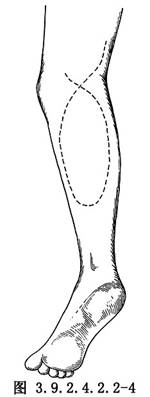

其前緣爲脛骨內側面,後緣不超過小腿中線,上界達膕窩,下至小腿中1/3(圖3.9.2.4.2.2-4)。

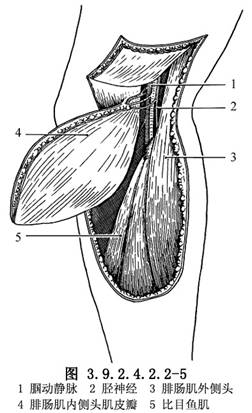

2.顯露腓腸肌內側頭血管神經切取肌皮瓣 首先在膕窩部及小腿的正中做切口,切開皮膚後,注意將小隱靜脈及腓腸神經保留在肌皮瓣內,留作備用。切開筋膜,在膕窩部找到血管和神經,並顯露出腓腸肌內側頭,分離出進入內側頭的腓腸內側動、靜脈及支配該肌的腓腸內側神經(圖3.9.2.4.2.2-5)。

3.然後切取肌皮瓣,延長小腿後正中切口,切開皮膚、深筋膜。在腓腸肌內外側頭之間劈開該肌,用手指鈍性分離開深面的比目魚肌至脛骨前緣,根據所需肌皮瓣大小,再切開其前側和遠端,在切取遠端肌皮瓣時應連同部分腱性組織。最後切斷附着在股骨內髁上的腓腸肌內側頭,至此肌皮瓣完全遊離(圖3.9.2.4.2.2-5)。待前臂準備完畢後,再切斷營養血管及其支配該肌的神經。供區創面用遊離皮片覆蓋。

4.切除前臂缺血壞死肌肉,探查鬆解前臂屈肌腱,分離出尺橈動靜脈,鬆解正中神經、尺神經和前臂骨間掌側神經以供吻合之用。

5.遊離移植腓腸肌內側頭肌皮瓣 將腓腸肌內側頭肌皮瓣血管神經蒂斷離後移植於前臂。腓腸肌內側頭近端用10-0號絲線或細鋼絲縫合固定於肱骨內髁上,其遠端與各指指屈肌腱縫接,然後在顯微鏡下將腓腸內側動靜脈與尺動靜脈行端端吻合,腓腸內側神經與前臂骨間神經吻接。恢復皮瓣血循環,即可見移植肌皮瓣轉爲鮮紅,靜脈迴流良好後關閉前臂切口。