7 概述

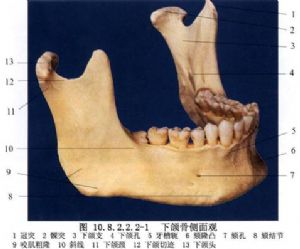

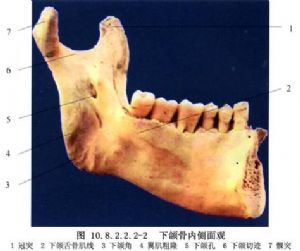

下頜體後份截骨術用於下頜骨畸形的手術矯正治療。 下頜體後份截骨術的位置是在頦孔遠中進行手術,需要敞開部分下頜管顯露並保護下牙槽血管神經束,操作較複雜,因而應用較少。下頜骨及血供(圖10.8.2.2.2-1~10.8.2.2.2-4)。

10 術前準備

3.取石膏牙模兩副,做仔細的模型外科,以確定垂直截骨的確切形狀和大小、手術後下頜骨弓前後份寬度的變化,以確定是否同期施行截取頦外板的頦成形術。

5.拍面部正、側位及咬合醫用照片,以備術後對比。也可進行術前錄相。

6.心、肺、肝、腎功能檢查,由於頜骨畸形的正頜手術屬於整形範疇,全身情況的要求應更爲嚴格。

8.備血。

12 手術步驟

12.1 1.切口

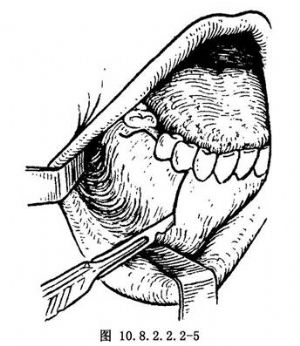

可作沿牙齦緣切口,從準備截骨區遠中1個牙的部位開始,向前至第1前磨牙近中並垂直向下切開至前庭溝,直達骨膜。後端切口可向上後沿外斜線延伸,以達到鬆弛的目的(圖10.8.2.2.2-5)。

12.2 2.分離黏骨膜瓣

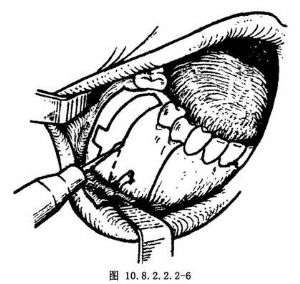

用骨膜剝離器從骨膜下分離起附着齦及黏骨膜,顯露頦孔和頦血管神經束。顯露下頜骨預定截骨部位的頰側及下頜緣,並鬆解頦血管神經束(圖10.8.2.2.2-6)。

12.3 3.拔牙及截骨

如無後牙缺失,需拔牙,一般可拔除第1磨牙。根據頭影測量和模型外科確定的截骨大小,標記在下頜骨截骨部位。參照全頜斷層X線片所顯示的下牙槽血管神經束的平面,在垂直截骨線的遠側標記出附加的截骨“窗”,使在截骨時便於識別和顯露部分下牙槽血管神經束。

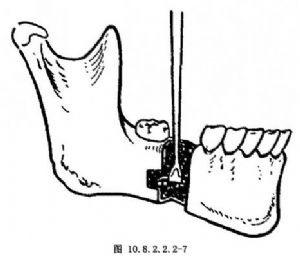

用高速牙鑽或骨鑽沿標誌的截骨線切開頰側皮質骨。爲避免損傷下牙槽血管神經束,在垂直截骨線切至骨“窗”水平時要注意掌握深度。用骨鑿取下頰側垂直去骨區和骨“窗”部外板,顯露松質骨和部分下頜管(圖10.8.2.2.2-7)。

12.4 4.顯露下牙槽血管神經束

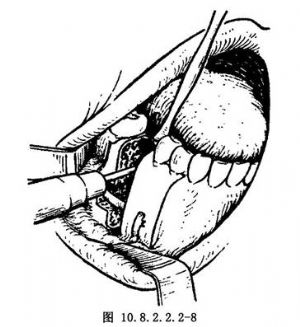

去除截骨區頰側外板後,在下牙槽血管神經束水平用刮匙仔細颳去髓質骨,即可見到較硬而薄的下頜管壁,將其去除並顯露下牙槽血管神經束(圖10.8.2.2.2-8)。

12.5 5.舌側骨板截除

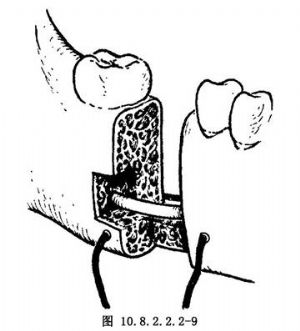

用剝離器插入截骨區的舌側牙齦、黏骨膜下,以保護舌側軟組織。用高速牙鑽或骨鑽截去舌側骨板,並保留一段下牙槽血管神經束下的舌側骨皮質做支柱,其目的爲暫時維持下頜骨體的連續性,使在對側截骨過程中不致挫傷下牙槽血管神經束。在遠、近骨段下緣各鑽一孔,穿入不鏽鋼絲,以備在完成兩側截骨後作內固定(圖10.8.2.2.2-9)。

12.6 6.固定

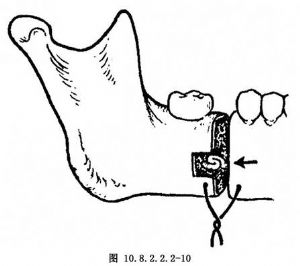

在完成對側截骨後,要截除殘留的舌側皮質支柱。試戴 板,去除影響骨段就位的骨干擾,在截骨區兩側鄰牙間用微型鈦板固定或不鏽鋼絲結紮固定,並將

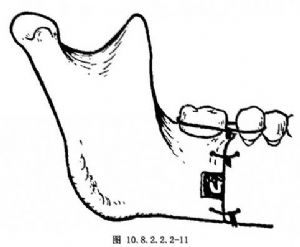

板,去除影響骨段就位的骨干擾,在截骨區兩側鄰牙間用微型鈦板固定或不鏽鋼絲結紮固定,並將 板直接結紮至下頜牙的正畸上。也可直接將骨段就位後,擰緊下頜緣的不鏽鋼絲及鄰牙間結紮絲,並結紮上下頜牙弓夾板(圖10.8.2.2.2-10,10.8.2.2.2-11)。

板直接結紮至下頜牙的正畸上。也可直接將骨段就位後,擰緊下頜緣的不鏽鋼絲及鄰牙間結紮絲,並結紮上下頜牙弓夾板(圖10.8.2.2.2-10,10.8.2.2.2-11)。

12.7 7.縫合

15 併發症

15.1 1.口腔黏膜創口裂開、感染

主要原因是手術中對創緣黏膜挫傷較大;縫合時未按規定分層良好對合;黏膜縫合時未採用褥式加間斷方法,以及結紮過緊等。縫合前要用含有氯黴素或慶大黴黴素的生理鹽水沖洗創腔。一旦發現黏膜創口裂開要加強換藥,每天用3%雙氧水及生理鹽水沖洗,一般在術後3周左右均能癒合。

15.2 2.骨壞死、骨癒合延遲

下頜骨體前份截骨術的前骨段是以舌側肌肉黏膜爲蒂獲得血供,因而在術中要注意保護舌側的肌肉黏膜蒂不受損傷。小區域的骨壞死發生在截骨緣軟組織覆蓋不充分的部位,脫落後不會引起慢性骨炎或彌散性骨髓炎。要注意截骨線兩側牙齒的牙髓及根尖情況,如有牙髓壞死或尖周炎,應及時治療。骨癒合延遲,除上述原因外,還有設計有誤、截骨過多、接觸不良和固定不確切等原因。應去除感染源,如慢性尖周炎應作根管治療,調整並加強頜間固定,一般都可以癒合。

15.3 3.下牙槽血管神經束的損傷

其主要原因是對下頜管的部位判斷不準確,用骨鑽顯露時損傷;在截骨及對位時也可能受擠或過度牽拉。因過度牽拉所致的下脣麻木可以恢復。

15.4 4.術後局部血腫

其主要原因是截骨端滲血或下牙槽血管損傷所致。手術中對骨端滲血應用骨蠟妥善止血,若有下牙槽血管損傷應予結紮。由於術後面部、頜下有加壓包紮,口腔黏膜切口一般又無引流,因而血腫常向舌側、口底及頜下部擴散。一旦發生應給止血藥、建立頜下引流、術區舌側用紗卷加壓等。