3 經外奇穴名·下崑崙

下崑崙爲經外奇穴名。出《太平聖惠方》。別名內崑崙。位於跟腱前緣,平外踝尖下1寸處。主治冷痹、腰痛、半身不遂、腿腳重痛等。一般直刺0.3~0.5寸;可灸。直刺0.1~0.3寸;艾炷灸3-5壯;或艾條灸5-10分鐘。[1][2]

4 經穴別名·下崑崙

| 穴位 | 崑崙 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Kunglun | ||

| 羅馬拼音 | Kunlun | ||

| 美國英譯名 | K'un Lun Mountains | ||

| 各國代號 | 中國 | BL60 | |

| 日本 | 60 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | V60 | |

| 富耶氏 | V60 | ||

| 德國 | B60 | ||

| 英國 | B60 | ||

| 美國 | BI60 | ||

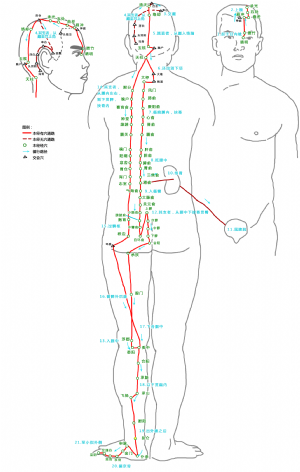

崑崙爲經穴名(Kūnlún BL60)[3]。出《黃帝內經靈樞·本輸》。別名下崑崙[4]。屬足太陽膀胱經[4]。崑崙是足太陽膀胱經五輸穴的經穴,五行屬火[4][5]。崑崙爲山名,外踝高突如山,穴在其後,故名崑崙[5]。崑崙穴主治頭項、腰腿、膝脛等疾患:如頭痛目眩,目赤腫痛,鼻塞鼻衄,齒痛頰腫,項背強痛,腰痛如折,腿股疼痛,膕筋攣急,腨跟痛,浮腫,喘逆,腹滿,大便難,瘧疾,腳氣,癲狂,癇症,女子難產,胞衣不下,頭痛,項強,目眩,鼻衄,肩背拘急,腰痛,腳跟痛,小兒癇證,難產,足跟腫痛,外踝疼痛,癲癇,小兒癲癇,下肢麻痹或癱瘓,坐骨神經痛,足踝關節及周圍軟組織疾患,現代又多用崑崙穴治療神經性頭痛,甲狀腺腫大,腰部軟組織損傷,下肢癱瘓,踝關節及其周圍軟組織炎,坐骨神經痛,眩暈,膝關節炎,踝關節扭傷,膝關節周圍軟組織疾病,鼻出血,胎盤滯留,痔瘡等。

4.1 崑崙穴的別名

上崑崙、內崑崙(《太平聖惠方》),下崑崙(《鍼灸資生經》),足太陽(《灸法殘卷圖》)。

4.2 出處

《黃帝內經靈樞·本輸》:……行於崑崙,崑崙,在外踝之後,跟骨之上,爲經。

4.3 穴名解

崑崙,是我國最大的山脈。《子午流注說難》中說本穴:“乃是太陽所行之經穴,膀胱爲水府,穴居足踝後,比井滎俞原各穴較高,崑崙乃水之高原。”足外踝突,較其他踝突爲高。以崑崙山爲最高山峯,取之以喻本穴。且兼該穴主治頭部疾患,即上病下取之意。養生家稱百會穴亦爲崑崙,又有高大之意,故以“崑崙”名之。[6]

4.4 特異性

4.5 所屬部位

足部[7]

4.6 崑崙穴的定位

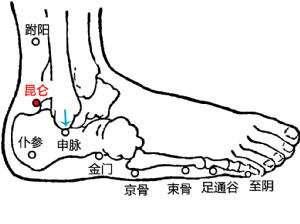

標準定位:崑崙穴在足部外踝後方,當外踝尖與跟腱之間的凹陷處[7]。

崑崙穴位於踝區,外踝尖與跟腱之間的凹陷中。正坐或俯側臥取之[7]。

崑崙穴在足部的位置

崑崙穴在足部的位置

4.7 崑崙穴的取法

崑崙穴位於踝區,外踝尖與跟腱之間的凹陷中。正坐或俯側臥取之[7]。

4.8 崑崙穴穴位解剖

崑崙穴下爲皮膚、皮下組織、腓骨長、短肌。皮膚由腓腸神經分佈。有小隱靜脈及外踝後動、靜脈。分佈着腓腸神經。該穴深層結構的血液營養來自腓動脈。該動脈是脛後動脈在膕肌下方2~3釐米發出的,經脛骨後面與(踇)長屈肌之間下降至外踝,終於跟外側皮。在外踝上方4~6釐米處,發出穿支,穿經肌肉和小腿肌間膜至小腿前面,與脛前動脈的分支吻合。該吻合對於小腿側支循環的形成和血液供應有實際應用意義。

4.8.1 層次解剖

4.8.2 穴區神經、血管

淺層有腓腸神經分支和小隱靜脈屬支分佈,並有腓腸神經本乾和小隱靜脈本幹經過;深層有外踝後動脈(發自腓動脈)分支分佈[9]。

4.9 崑崙穴的功效與作用

足太陽膀胱經脈起於目內眥,過頭、項、背部,根據“上病下取”之理,崑崙穴可治療頭面五官病[10]。

足太陽膀胱經經脈過腰部及下肢,止於足小趾部,根據“經脈所過,主治所及”之理,崑崙穴可治療經脈病[10]。

崑崙穴爲膀胱經之經穴,屬足太陽經,位於外踝後,太溪爲腎經之原穴,屬足少陰經,位於內踝後,二穴陰陽相合,表裏相通,相互配合治療難產[10]。

崑崙穴配五行屬火,應於心,膀胱經經別入於心,心藏神,故可治療神志病[10]。

崑崙穴與內踝後足少陰腎經的太溪相對應,故相互配合以治療婦科病和踝關節病爲主[10]。

崑崙穴有疏風活絡作用。以其位於上也,又以其爲治頭病之總綱也。竊唯百會之稱崑崙,喻山之巔。本穴之稱崑崙,喻山之麓也。更以本穴之氣貫於巔頂,順勢下行猶崑崙之披瀝百川也。故能治頭痛、喘滿及胎衣不下諸症也。揣本穴名義及所治各病,則對本經經氣下貫有瀑然之勢矣。[10]

4.10 崑崙穴主治病證

崑崙穴主治頭項、腰腿、膝脛等疾患:如頭痛目眩,目赤腫痛,鼻塞鼻衄,齒痛頰腫,項背強痛,腰痛如折,腿股疼痛,膕筋攣急,腨跟痛,浮腫,喘逆,腹滿,大便難,瘧疾,腳氣,癲狂,癇症,女子難產,胞衣不下,頭痛,項強,目眩,鼻衄,肩背拘急,腰痛,腳跟痛,小兒癇證,難產,足跟腫痛,外踝疼痛,癲癇,小兒癲癇,下肢麻痹或癱瘓,坐骨神經痛,足踝關節及周圍軟組織疾患,現代又多用崑崙穴治療神經性頭痛,甲狀腺腫大,腰部軟組織損傷,下肢癱瘓,踝關節及其周圍軟組織炎,坐骨神經痛,眩暈,膝關節炎,踝關節扭傷,膝關節周圍軟組織疾病,鼻出血,胎盤滯留,痔瘡等。

崑崙穴主治頭項、腰腿、膝脛等疾患:如頭痛目眩、目赤腫痛、鼻塞鼻衄、齒痛頰腫、項背強痛、腰痛如折、腿股疼痛、膕筋攣急、腨跟痛、浮腫、喘逆、腹滿、大便難、瘧疾、腳氣、癲狂、癇症、女子難產、胞衣不下等[10]。

崑崙穴主治頭痛、項強、目眩、鼻衄、瘧疾、肩背拘急、腰痛、腳跟痛、小兒癇證、難產[10]。

崑崙穴主治頭痛,目眩,鼻衄;項強,腰痛,足跟腫痛,外踝疼痛;難產;癲癇[10]。

崑崙穴主治頭痛,目眩,項強,鼻衄,腰痛,腳跟痛,小兒癲癇,難產,胞衣不下,下肢麻痹或癱瘓;以及坐骨神經痛,足踝關節及周圍軟組織疾患等[10]。

現代又多用崑崙穴治療神經性頭痛、甲狀腺腫大、坐骨神經痛、腰部軟組織損傷、下肢癱瘓、踝關節及其周圍軟組織炎等[10]。

2. 運動系統疾病:下肢癱瘓,膝關節炎,踝關節扭傷,膝關節周圍軟組織疾病;

4.11 刺灸法

4.11.1 刺法

直刺0.5~0.8寸[10][10][10],也可深刺透太溪[10],局部有酸脹感[10],可向足趾放散[10]。

1.直刺0.5~1寸,局部酸脹,;

3.向上斜刺2~3寸,局部酸脹,針感擴散至足跟或足趾,治療甲狀腺腫大。

4.11.2 灸法

4.12 崑崙穴的配伍

4.13 文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:痙、脊強、頭眩痛、腳如結、腨如裂,崑崙主之。瘧、多汗、腰痛不可俯仰、目如脫、項如拔,崑崙主之。大風、頭多汗、腰尻腹痛、腨跟腫、上齒痛、脊背尻重不欲起、聞食臭、惡聞人音、泄風從頭至足,崑崙主之。女子字難,若胞衣不出,崑崙主之。

《銅人腧穴鍼灸圖經》:肩背拘急,咳喘暴滿,陰腫痛,小兒發癇瘛瘲。

4.14 崑崙穴研究進展

4.14.1 對消化功能的影響

針刺崑崙可使不蠕動及蠕動很弱的降結腸下部及直腸的蠕動增強,併產生便意[10]。

4.14.2 對血壓的影響

4.14.3 對痛閾的影響

用激光照射佐劑性關節炎大鼠的“崑崙”10 min,約10次後腫脹的關節改善,疼痛級別減少,與對照組差異顯著。激光照射對皮膚溫度、基礎痛閾均無明顯影響,激光照射後嘶叫閾有明顯提高,說明“崑崙”的即時鎮痛效果顯著。[10]

4.14.4 治療坐骨神經痛

用腧穴注射治療坐骨神經痛97例,用654-2注射液10 mL,注入崑崙,將針頭刺入0.5~0.8寸深,輕者隔日1次,重者每日1次,5次爲一療程。結果:痊癒44例,佔45.4%;顯效32例,佔33%;好轉16例,佔16.5%;無效5例,佔5.1%。總有效率爲94.9%。[10]

4.14.5 治療落枕

針刺崑崙治療落枕55例,崑崙穴刺入0.3~0.5寸,行提插捻轉瀉法,囑患者做頸椎旋轉活動,每日1次。結果:痊癒50例,佔90.9%;好轉4例,佔7.3%;無效1例,佔1.8%。總有效率爲98.2%。[10]

4.14.6 治療足跟痛

用崑崙透太溪治療足跟痛46例,針刺時使針感傳至足跟,同時配用外敷中藥法。結果:痊癒18例,顯效19例,好轉8例,無效1例。[10]

4.14.7 治療腰骶小關節滑膜嵌頓

在崑崙埋針治療腰骶小關節滑膜嵌頓27例,崑崙快速進針捻轉10~20 min,用膠布固定,並令患者抱膝,醫者輕輕地拍打腰部,最後讓患者下牀活動腰部,留針l~2h。結果:1次治癒18例,佔67%;2次治癒7例,佔26%;無效2例,佔7%。總有效率爲93%。[10]

4.14.8 治療眉棱骨痛

治療眉棱骨痛16例,以病側崑崙爲主,如當時不見效的則改爲健側崑崙,用1寸毫針針刺,以達針感。病程長者用平補平瀉手法,病程短者用瀉法。結果:痊癒15例,佔98.4%;無效1例,佔1.6%。[10]

4.14.9 提高顯影率

5 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:35.

- ^ [2] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:81.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:430.

- ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1037.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [7] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:90.

- ^ [8] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:257-258.

- ^ [9] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:86.

- ^ [10] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:257-258.