6 概述

鉸鏈型膝關節經歷了3個不同的發展時期。第1代鉸鏈型膝關節出現在20世紀50年代,包括Walldius、Guepar、Shiers,這種假體設計爲單一方向的運動,這種簡單的鉸鏈式假體無法完成膝關節的複雜運動,並且關節面爲金屬與金屬相接觸,過多的磨損顆粒,因此鬆動率極高,並伴有較高的早期與晚期感染率。第2代鉸鏈型膝關節假體出現在20世紀80年代,包括Noiles Rotating Hinge、Herbert、Spherocentric、Kinematic Rotating Hinge等。第2代假體雖然考慮到了膝關節在運動中存在旋轉運動,但其還存在尺寸單一,髕骨軌道不良等問題,短期效果滿意(Hilt,1981),但長期失敗率較高(Shindell,1986)。第3代鉸鏈型假體,也就是目前世界上廣泛使用的旋轉型鉸鏈膝關節,包括S-ROM Modular Mobil-Bearing Hinge Prosthesis、Finn Knee、Link PK等。第3代鉸鏈膝關節的設計加深了滑車槽改善髕股軌跡問題,加大股骨與聚乙烯接觸加強穩定性、尺寸選擇多,中期效果滿意(Barrack,2000),(Jones,2001),(Wawai,1999),(Westrich,2000)。手術相關解剖見下圖(圖3.16.2.4-1,3.16.2.4-2)。

9 手術步驟

手術入路採用膝關節前方縱行直切口(Insall切口)和前內側縱行斜切口均可。銳性剝離內外側副韌帶和交叉韌帶在股骨上的止點,完整顯露出股骨髁(圖3.16.2.4-3A)。清理股骨髁上的骨贅,顯露並測量正常的股骨髁寬度,依此選擇假體的型號(圖3.16.2.4-3B、C)。

在股骨髁間窩重點確定開髓的位置並用直柄鑽擴大開口(圖3.16.2.4-4A)。注意: 爲開髓點到髓腔中點方向;

爲開髓點到髓腔中點方向; 應爲假體柄的軸線(圖3.16.2.4-4B)。根據股骨髁的寬度選擇相應的股骨截骨導向器插入髓腔,利用導向器通過控制手柄確定旋轉定位(圖3.16.2.4-4C)。按照導向器進行股骨髁間窩截骨(圖3.16.2.4-4D)。取出股骨截骨導向器和股骨髁間的截骨塊(圖3.16.2.4-4E),進一步修正截骨部位使股骨截骨導向器完全插入(圖3.16.2.4-4F)。注意:

應爲假體柄的軸線(圖3.16.2.4-4B)。根據股骨髁的寬度選擇相應的股骨截骨導向器插入髓腔,利用導向器通過控制手柄確定旋轉定位(圖3.16.2.4-4C)。按照導向器進行股骨髁間窩截骨(圖3.16.2.4-4D)。取出股骨截骨導向器和股骨髁間的截骨塊(圖3.16.2.4-4E),進一步修正截骨部位使股骨截骨導向器完全插入(圖3.16.2.4-4F)。注意: 標誌股骨截骨導向器的正確插入位置(圖3.16.2.4-4G)。按照股骨導向器去除股骨髁遠端軟骨面和股骨後髁(圖3.16.2.4-4H)。在股骨截骨導向器上安裝股骨前髁截骨導向器,沿前髁截骨導向器進行股骨前髁截骨(圖3.16.2.4-4I)。可以在硬化的骨質表面鑽孔以增加與骨水泥的結合強度(圖3.16.2.4-4J)。

標誌股骨截骨導向器的正確插入位置(圖3.16.2.4-4G)。按照股骨導向器去除股骨髁遠端軟骨面和股骨後髁(圖3.16.2.4-4H)。在股骨截骨導向器上安裝股骨前髁截骨導向器,沿前髁截骨導向器進行股骨前髁截骨(圖3.16.2.4-4I)。可以在硬化的骨質表面鑽孔以增加與骨水泥的結合強度(圖3.16.2.4-4J)。

在脛骨平臺上進行開髓定位並用直柄鑽擴大開髓口。開髓點位於脛骨平臺中線的前1/3處(圖3.16.2.4-5A)。可以先將脛骨髁間棘截除以使脛骨截骨導向器與脛骨平臺上正常的關節面骨質接觸(圖3.16.2.4-5B)。調解導向尺使截骨量控制在自正常關節面骨質下約爲1cm。固定導向尺的杆同時也作爲脛骨截骨的髓外定位杆(圖3.16.2.4-5C)。選用相對應的脛骨髓腔銼準備脛骨髓腔(圖3.16.2.4-5D)。注意參照脛骨截骨導向器確定旋轉對位。可以分別置入假體試模檢查假體的位置和肢體力線(圖3.16.2.4-5E)。注意:膝關節伸直不足或是過伸太多應注意假體在髓腔的位置。另外要注意假體的旋轉對位包括股骨和脛骨假體(圖3.16.2.4-5F)。

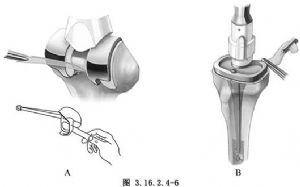

分別在股骨和脛骨髓腔內植入骨水泥栓塞,用骨水泥槍加壓注入骨水泥。植入股骨假體和脛骨假體。注意清理假體周圍多餘的骨水泥,尤其是股骨髁間窩部位,否則會影響到膝關節的屈曲功能。在骨水泥固化後拔除股骨髁間窩的保護墊片(圖3.16.2.4-6A)。股骨假體植入前要將試模螺釘擰入,要避免骨水泥自孔內溢出後影響後面的操作(圖3.16.2.4-6B)。

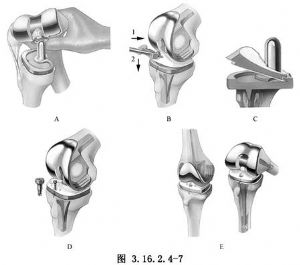

復位膝關節屈膝位安裝防脫位墊片並擰入防脫位螺釘(圖3.16.2.4-7A~D)。假體置入完畢,再次檢查假體的位置和肢體力線(圖3.16.2.4-7E)。

(注:不主張置換髕骨。但要對髕骨進行認真仔細地修整。)

10 術後處理

1.術後繼續使用抗生素5~7d。

2.當24h內引流量少於50ml,或術後72h可拔除引流管。當然,也有人主張不放引流管的,但是最好術後常規使用引流管。

3.術前1d晚上開始皮下使用低分子肝素鈉或低分子肝素鈣,預防深靜脈血栓的發生,使用10d,年輕者或有出血傾向者可提前停用。現在已經出現口服的抗凝藥,安全有效。可以減少患者皮下使用的痛苦。

4.術後使用3~5d預防應激性潰瘍的藥物,預防應激性潰瘍的發生,尤其是對一次手術進行雙側膝關節置換的患者。

5.術後繼續使用COX2抑制藥,可以明顯減少強力鎮痛藥的使用。

11 併發症

11.1 1.血栓栓塞

深靜脈血栓是人工關節置換術後最嚴重的併發症之一,可導致肺梗死,危及生命。臨牀診斷可進行靜脈造影或多普勒超聲檢查,靜脈造影的準確率更高。深靜脈血栓的預防可使用低分子肝素鈉等抗凝藥,以及使用抗血栓祙和足底靜脈泵等機械療法。

11.2 2.感染

感染是人工關節置換最可怕的併發症之一,也是膝關節置換術早期失敗的最主要原因。引起感染的細菌主要是表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌、微球菌等。對感染的預防更重要:在手術室備皮、減少術前住院時間、治療潛在的身體其他部位的感染、預防使用抗生素、使用層流手術室、減少手術室內人員的數量和人員的流動、手術人員戴雙層手套、減少手術時間、閉合切口前大量生理鹽水沖洗傷口等。當患者對青黴素過敏時,可使用萬古黴素。

感染的主要症狀是疼痛。當術後持續疼痛,或者疼痛緩解後,膝關節運動功能良好,而再次出現疼痛,應懷疑感染。診斷關節置換後感染比較可靠的指標是C反應蛋白,其峯值出現在術後24~48h,以後逐漸下降,3周後恢復正常。X線片上出現骨與骨水泥交界面骨吸收,囊性變。穿刺抽吸塗片、細菌培養有助於診斷,爲增加敏感性,可反覆多次進行。

一旦確診,可採取保留假體的關節清創沖洗術,但只適用少數患者:即後4周以內出現的感染,或急性血行播散性感染,同時假體固定牢固,但是在清創時一定要更換塑料襯墊。否則應該進行關節徹底清創沖洗,取出假體,使用抗生素骨水泥佔位器置入,最好採用可活動的抗生素骨水泥佔位器。感染控制後,二期行翻修手術,取出抗生素骨水泥佔位器,徹底清創,然後選擇合適的假體進行翻修。兩次手術的間隔時間一般應長於6周,停用2周以上抗生素,血沉、C反應蛋白恢復正常,關節穿刺培養陰性時可以考慮再次手術,手術時要取病理確認感染已經控制纔可以進行翻修。對於難以控制的感染也可以考慮採用切除性關節成形術或關節融合術。

11.3 3.髕股關節併發症

包括髕股關節不穩、髕骨骨折、髕骨假體斷裂或鬆動、髕骨撞擊綜合徵和伸膝裝置斷裂等,常與軟組織不平衡與假體位置不佳有關。因此,選擇正確的假體,掌握正確的手術操作是預防髕股關節併發症最重要的方法。其中伸膝裝置斷裂是最嚴重的併發症,重建後的關節功能不會太好。

11.4 4.血管神經併發症

膝關節置換術後動脈損傷是一種少見而嚴重的併發症。術前應詳細檢查患肢循環情況,發現問題請專科會診。腓總神經損傷較爲常見,主要與矯正固定的外翻和屈曲畸形有關。腓總神經損傷症狀常出現在術後24h內。一旦發現,立即鬆解膝部包紮與固定,屈膝15°,以鬆弛腓總神經。有足下垂時,應使用支具固定。手術探查鬆解腓總神經效果不肯定。

5.假體周圍骨折