5 分類

泌尿外科/腸道和大網膜在泌尿外科手術的應用/腸代膀胱術

7 概述

尿路改道是膀胱全切術後面臨的重要問題,尿路改道的方式將決定病員的生活質量和對腎臟的損害與否。1950年Bricker的迴腸膀胱術明顯改善了腎損害,成爲全世界最爲流行的尿路改道手術。但是,由於病員必須長期使用尿袋,使生活質量下降並帶來一定的經濟負擔。近20年來,Kock和Skinner等開創了可控迴腸膀胱術的新時期,使迴腸造口由“溼”變“幹”,提高了病員的生活質量,但是,病員仍有腹壁造口,需定時插管排尿。後來,有作者將Kock的迴腸袋改良後直接與尿道吻合,使之成爲經尿道外括約肌控制排尿的迴腸代膀胱術,儘管仍在探索階段,尚有不少問題有待觀察和解決,但此手術能使病員像正常人一樣經尿道排尿,消除了腹壁造口,將會爲更多的泌尿外科醫師採用和不斷改進。

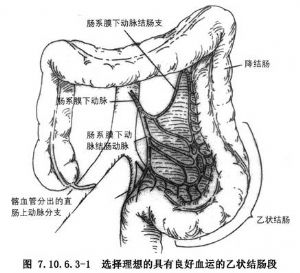

如病員腸繫膜較短,難以完成迴腸或回結腸貯尿囊與尿道之吻合,且乙狀結腸較長者可選擇此術式(圖7.10.6.3-1)。

8 適應症

乙狀結腸代膀胱術適用於:

1.膀胱腫瘤需行膀胱全切者,下列情況可選擇腸代膀胱手術:①膀胱多發腫瘤;②膀胱腫瘤復發;③腫瘤病理級別高(Ⅲ級或Ⅱ~Ⅲ級);④腫瘤浸潤深度不超過淺肌層(T2)且無盆腔淋巴結轉移,術後無需盆腔放療者。

2.間質性膀胱炎、結核性膀胱炎、腺性膀胱炎、放射性膀胱炎所致膀胱容量過小,無尿道狹窄,尿道外括約肌功能良好,無明顯腎、輸尿管積水和腎功受損者。

12 手術步驟

2.按常規切除膀胱,距前列腺尖約0.5cm切開前列腺包膜,楔形切除前列腺,使前列腺殘留包膜呈喇叭口狀,以利與貯尿囊吻合。插入氣囊尿管牽拉,以減少殘端出血。

3.保留系膜,截取乙狀結腸18~25cm(圖7.10.6.3-2),乙狀結腸兩斷端行端端吻合,恢復腸道連續性。

4.遊離段乙狀結腸對系膜緣劈開,並用3-0可吸收縫線連續全層內翻縫合成腸盤。

5.雙側輸尿管順腸蠕動方向粘膜下潛行約3cm後輸尿管斷端剪開少許,翻轉成乳頭狀與腸粘膜切緣縫合。

6.用3-0可吸收縫線連續垂直褥式縫合,將乙狀結腸腸盤縫合成乙狀結腸貯尿囊,中間漿肌層可加強縫合數針。腸袋最低位保留1.5~2cm裂口不予縫合,以備與尿道吻合。

7.將輸尿管支架導管經尿道拉出體外,並經尿道插入18F氣囊尿管至乙狀結腸貯尿囊。從6點位開始用2-0可吸收縫線連續將乙狀結腸貯尿囊與喇叭口狀前列腺近尖部外科包膜吻合(圖7.10.6.3-3)。盆腔置引流管後縫合切口。

13 術後處理

2.注意保持貯尿囊引流尿管之通暢,從第3天開始每日可用抗生素溶液沖洗。

3.於手術後8~10d拔除一側輸尿管支架引流管。如腰部無脹感,貯尿囊引流尿量增加,無體溫升高等則1~2d後拔除另一側輸尿管引流導管。如無異常,1~2d後拔除腹腔引流管。3周後貯尿囊引流管由持續開放改定期開放,從1h開始逐漸延長,以輕度脹感爲限。並注意摸索掌握脹感程度與尿量之關係。2周後開始做縮肛運動,恢復並增強外括約肌功能。4周後拔除氣囊導尿管,並開始自行控制經尿道排尿。

14 併發症

14.1 1.漏尿

術中如注意縫合可靠,很少發生漏尿。一旦發生,務必保持腹腔引流及氣囊導尿管引流通暢,並注意調整抗生素預防感染,一般數日後即可停止漏尿。

14.2 2.腸梗阻

術中應關閉好腸段遊離後之腸繫膜間隙,並檢查腸管有無扭轉。術後如發生腸梗阻,應及時禁食、胃腸減壓、輸液等,嚴重時需手術解除梗阻。

14.3 3.夜間遺尿

由於代膀胱手術保留了尿道外括約肌,病員在白天一般都能控制排尿,但夜間尤其是後半夜,遺尿現象較常見,尤以手術近期明顯,多數可自行減輕或消失,訓練夜間用鬧鐘叫醒主動排尿常可奏效。

14.4 4.腎積水

單側腎積積水可因輸尿管迴腸吻合口狹窄所致,雙側腎積水還可能因抗反流功能差或抗反流段阻力過大所造成,輕度可觀察,重度需手術校正。