2 英文参考

Rángǔ KI2[中国针灸学词典]

3 概述

龙渊为经穴别名[1][2]。出《针灸甲乙经》。即然谷穴[2]。《备急千金要方》作龙泉[2]。

| 穴位 | 然谷 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Rangu | ||

| 罗马拼音 | Janku | ||

| 美国英译名 | Blazing Valley | ||

| 各国代号 | 中国 | KI2 | |

| 日本 | 2 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | R2 | |

| 富耶氏 | R2 | ||

| 德国 | N2 | ||

| 英国 | K2 | ||

| 美国 | Ki2 | ||

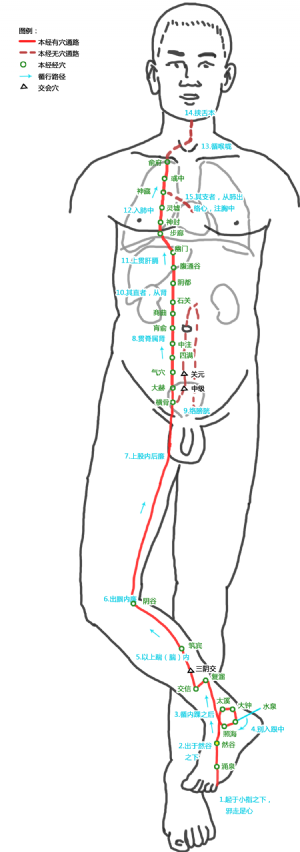

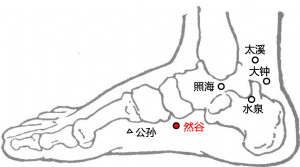

然谷为经穴名(Rángǔ KI2)[3]。出《黄帝内经灵枢·本输》。别名龙渊、然骨[4]。属足少阴肾经[4]。然谷是足少阴肾经的荥穴,五行属火[4][5]。此穴在舟骨之下,舟骨古称然骨,故名然谷[5]。然谷穴主治妇科、前阴、脾胃等疾患:如月经不调,阴挺阴痒,痛经,白带,血崩,不孕,遗精白浊,小便淋沥,疝气,黄疸,消渴,泄泻,头痛,喉痹,厥心痛,咳喘,咯血,胸满,腰脊痛,癫疾,脐风,脚气,脚腿转筋,疮疥癣痒,咳血,阴痒,阴挺,阳痿,遗精,脐风口噤,足跗肿痛,带下,咽喉肿痛,口噤,小便不利,小儿脐风,胸胁胀痛,口噤不开,下肢痿痹,足跗痛,现代又多用然谷穴治疗咽喉炎,扁桃体炎,尿道炎,睾丸炎,精液缺乏,糖尿病,阴部瘙痒,心肌炎,破伤风,足部扭挫伤,膀胱炎,遗尿,不孕症,精神病等。

6 穴名解

然,通燃,《说文》:“烧也,从火,然声。”谷,泉出通川曰谷,空虚不有亦为谷。舟骨粗隆,古称然骨。《子午流注说难》说:“然谷乃肾所溜之荥穴,阴荥为火穴,坎中有一阳无根之少火能生气。”其穴亦名龙渊,为足少阴肾脉之溜,五行属火,别名龙渊,潜龙在渊之义也,其性似龙雷之火出于渊也。男女精溢,不孕者皆取之,此火能然(燃)于深谷之中,不受水克。养生家谓水中有真火,今学者谓地心有真热。观本穴所治,凡肾火衰微所生种种弱症,刺此穴俾以发动内热也,故名之。足内踝前下高起之骨,古称然谷,是穴正当然骨下缘。《黄帝内经灵枢·本输》载:“然谷,然骨之下者也。”《针灸甲乙经》:“在足内踝前起大骨下陷中。”以骨名其穴,因名然谷。[6]

8 所属部位

足部[7]

11 龙渊穴穴位解剖

然谷穴下为皮肤、皮下组织、展肌、长屈肌。有足底内侧及跗内侧动脉分支。分布着小腿内侧皮神经末支及足底内侧神经。皮肤由隐神经的小腿内侧皮支分布。该处为足底与足背皮肤移行部位。展肌由足底内侧神经支配,长屈肌由胫神经的肌支支配。

11.1 层次解剖

11.2 穴区神经、血管

13 龙渊穴主治病证

然谷穴主治妇科、前阴、脾胃等疾患:如月经不调,阴挺阴痒,痛经,白带,血崩,不孕,遗精白浊,小便淋沥,疝气,黄疸,消渴,泄泻,头痛,喉痹,厥心痛,咳喘,咯血,胸满,腰脊痛,癫疾,脐风,脚气,脚腿转筋,疮疥癣痒,咳血,阴痒,阴挺,阳痿,遗精,脐风口噤,足跗肿痛,带下,咽喉肿痛,口噤,小便不利,小儿脐风,胸胁胀痛,口噤不开,下肢痿痹,足跗痛,现代又多用然谷穴治疗咽喉炎,扁桃体炎,尿道炎,睾丸炎,精液缺乏,糖尿病,阴部瘙痒,心肌炎,破伤风,足部扭挫伤,膀胱炎,遗尿,不孕症,精神病等。

然谷穴主治妇科、前阴、脾胃等疾患:如月经不调、阴挺阴痒、痛经、白带、血崩、不孕、遗精白浊、小便淋沥、疝气、黄疸、消渴、泄泻、头痛、喉痹、厥心痛、咳喘、咯血、胸满、腰脊痛、癫疾、脐风、脚气、脚腿转筋、疮疥癣痒等[9]。

然谷穴主治喉痹,咳血,消渴,阴痒,阴挺,月经不调,阳痿,遗精,脐风口噤,足跗肿痛等[9]。

然谷穴主治月经不调,阴挺,阴痒,带下;遗精;咽喉肿痛,口噤;泄泻,小便不利;消渴,小儿脐风[9]。

然谷穴主治月经不调、带下、遗精、小便不利、泄泻、胸胁胀痛、咳血、小儿脐风、口噤不开、黄疸、下肢痿痹、足跗痛[9]。

现代又多用然谷穴治疗咽喉炎、扁桃体炎、尿道炎、睾丸炎、精液缺乏、糖尿病、阴部瘙痒、心肌炎、破伤风、足部扭挫伤等[9]。

16 文献摘要

《黄帝内经灵枢·厥病》:厥心痛,与背相控,善瘛,如从后触其心,伛偻者,肾心痛也,先取京骨、昆仑,发针不已,取然谷。

《针灸甲乙经》:心如悬、哀而乱、善恐、嗌内肿、心惕惕恐、如人将捕之、多羡出、喘、少气、吸吸不足以息,然谷主之。癃疝,然谷主之。痿厥癫疾、洞泄,然谷主之。小儿脐风、口不开、善惊,然谷主之。女子不字、阴暴出、经水漏,然谷主之。

17 龙渊穴研究进展

17.1 对血压的影响

17.2 对内分泌功能的影响

针刺然谷对嗜酸性粒细胞有一定的特异性,并能提高内分泌系统功能。如:以血中嗜酸性粒细胞的变化为指标,把能提高分泌系统功能的腧穴和注射ACTH (25u)所产生的效应做对比,发现针刺然谷较注射ACTH的效应还强。[9]

17.3 治疗足底麻木

针刺足部腧穴治疗腰椎间盘突出症引起的足底麻木32例,取穴隐白、大都、太白、然谷,常规针刺,行搓针法,将针顺时针捻转3周左右,以患者有酸麻胀重痛及局部跳动、震颤等感觉为度,以能放射至整个足底部为最佳,留针15~20 min,每日1次,5次为一疗程,休息2d,再行下一疗程,共治2个疗程。结果:痊愈20例,显效7例,好转5例,全部有效。[9]

17.4 治疗足跟痛

然谷腧穴注射治疗足跟痛29例,将红花或当归注射液2 mL注入然谷穴,每日或隔日1次,10次为一疗程。结果:痊愈15例,占51.7%;好转10例,占34.6%;无效4例,占13.7%。总有效率为86.3%。[9]

18 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:181.

- ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:445.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:682.

- ^ [4] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1757.

- ^ [5] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [6] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [7] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:97.

- ^ [8] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:265-266.

- ^ [9] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:91-92.