7 概述

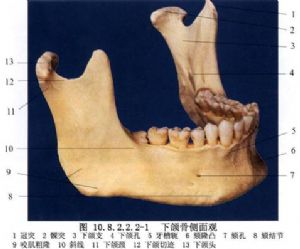

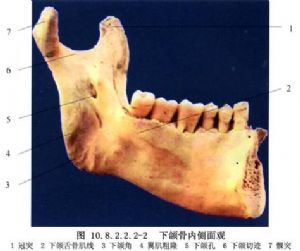

下颌体后份截骨术用于下颌骨畸形的手术矫正治疗。 下颌体后份截骨术的位置是在颏孔远中进行手术,需要敞开部分下颌管显露并保护下牙槽血管神经束,操作较复杂,因而应用较少。下颌骨及血供(图10.8.2.2.2-1~10.8.2.2.2-4)。

10 术前准备

3.取石膏牙模两副,做仔细的模型外科,以确定垂直截骨的确切形状和大小、手术后下颌骨弓前后份宽度的变化,以确定是否同期施行截取颏外板的颏成形术。

5.拍面部正、侧位及咬合医用照片,以备术后对比。也可进行术前录相。

6.心、肺、肝、肾功能检查,由于颌骨畸形的正颌手术属于整形范畴,全身情况的要求应更为严格。

8.备血。

12 手术步骤

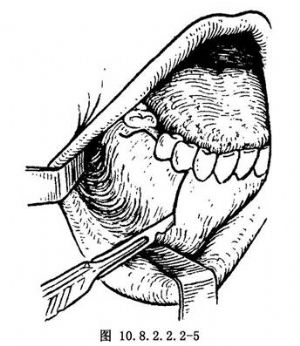

12.1 1.切口

可作沿牙龈缘切口,从准备截骨区远中1个牙的部位开始,向前至第1前磨牙近中并垂直向下切开至前庭沟,直达骨膜。后端切口可向上后沿外斜线延伸,以达到松弛的目的(图10.8.2.2.2-5)。

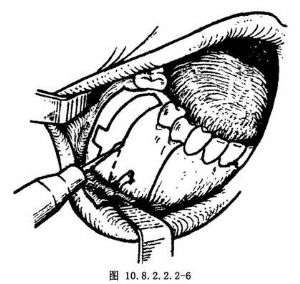

12.2 2.分离黏骨膜瓣

用骨膜剥离器从骨膜下分离起附着龈及黏骨膜,显露颏孔和颏血管神经束。显露下颌骨预定截骨部位的颊侧及下颌缘,并松解颏血管神经束(图10.8.2.2.2-6)。

12.3 3.拔牙及截骨

如无后牙缺失,需拔牙,一般可拔除第1磨牙。根据头影测量和模型外科确定的截骨大小,标记在下颌骨截骨部位。参照全颌断层X线片所显示的下牙槽血管神经束的平面,在垂直截骨线的远侧标记出附加的截骨“窗”,使在截骨时便于识别和显露部分下牙槽血管神经束。

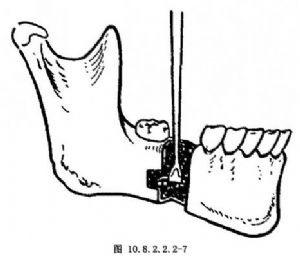

用高速牙钻或骨钻沿标志的截骨线切开颊侧皮质骨。为避免损伤下牙槽血管神经束,在垂直截骨线切至骨“窗”水平时要注意掌握深度。用骨凿取下颊侧垂直去骨区和骨“窗”部外板,显露松质骨和部分下颌管(图10.8.2.2.2-7)。

12.4 4.显露下牙槽血管神经束

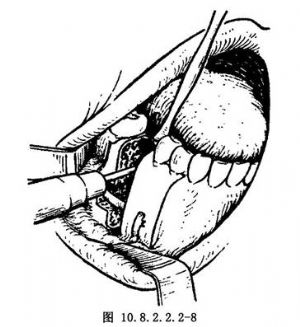

去除截骨区颊侧外板后,在下牙槽血管神经束水平用刮匙仔细刮去髓质骨,即可见到较硬而薄的下颌管壁,将其去除并显露下牙槽血管神经束(图10.8.2.2.2-8)。

12.5 5.舌侧骨板截除

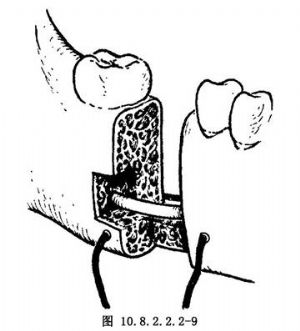

用剥离器插入截骨区的舌侧牙龈、黏骨膜下,以保护舌侧软组织。用高速牙钻或骨钻截去舌侧骨板,并保留一段下牙槽血管神经束下的舌侧骨皮质做支柱,其目的为暂时维持下颌骨体的连续性,使在对侧截骨过程中不致挫伤下牙槽血管神经束。在远、近骨段下缘各钻一孔,穿入不锈钢丝,以备在完成两侧截骨后作内固定(图10.8.2.2.2-9)。

12.6 6.固定

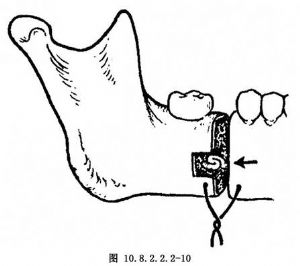

在完成对侧截骨后,要截除残留的舌侧皮质支柱。试戴 板,去除影响骨段就位的骨干扰,在截骨区两侧邻牙间用微型钛板固定或不锈钢丝结扎固定,并将

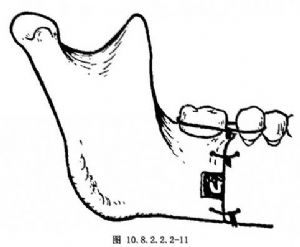

板,去除影响骨段就位的骨干扰,在截骨区两侧邻牙间用微型钛板固定或不锈钢丝结扎固定,并将 板直接结扎至下颌牙的正畸上。也可直接将骨段就位后,拧紧下颌缘的不锈钢丝及邻牙间结扎丝,并结扎上下颌牙弓夹板(图10.8.2.2.2-10,10.8.2.2.2-11)。

板直接结扎至下颌牙的正畸上。也可直接将骨段就位后,拧紧下颌缘的不锈钢丝及邻牙间结扎丝,并结扎上下颌牙弓夹板(图10.8.2.2.2-10,10.8.2.2.2-11)。

12.7 7.缝合

15 并发症

15.1 1.口腔黏膜创口裂开、感染

主要原因是手术中对创缘黏膜挫伤较大;缝合时未按规定分层良好对合;黏膜缝合时未采用褥式加间断方法,以及结扎过紧等。缝合前要用含有氯霉素或庆大霉霉素的生理盐水冲洗创腔。一旦发现黏膜创口裂开要加强换药,每天用3%双氧水及生理盐水冲洗,一般在术后3周左右均能愈合。

15.2 2.骨坏死、骨愈合延迟

下颌骨体前份截骨术的前骨段是以舌侧肌肉黏膜为蒂获得血供,因而在术中要注意保护舌侧的肌肉黏膜蒂不受损伤。小区域的骨坏死发生在截骨缘软组织覆盖不充分的部位,脱落后不会引起慢性骨炎或弥散性骨髓炎。要注意截骨线两侧牙齿的牙髓及根尖情况,如有牙髓坏死或尖周炎,应及时治疗。骨愈合延迟,除上述原因外,还有设计有误、截骨过多、接触不良和固定不确切等原因。应去除感染源,如慢性尖周炎应作根管治疗,调整并加强颌间固定,一般都可以愈合。

15.3 3.下牙槽血管神经束的损伤

其主要原因是对下颌管的部位判断不准确,用骨钻显露时损伤;在截骨及对位时也可能受挤或过度牵拉。因过度牵拉所致的下唇麻木可以恢复。

15.4 4.术后局部血肿

其主要原因是截骨端渗血或下牙槽血管损伤所致。手术中对骨端渗血应用骨蜡妥善止血,若有下牙槽血管损伤应予结扎。由于术后面部、颌下有加压包扎,口腔黏膜切口一般又无引流,因而血肿常向舌侧、口底及颌下部扩散。一旦发生应给止血药、建立颌下引流、术区舌侧用纱卷加压等。